發布日期:2008-10-03更新日期:2008-10-03

【主題企劃】

高雄建築三百年

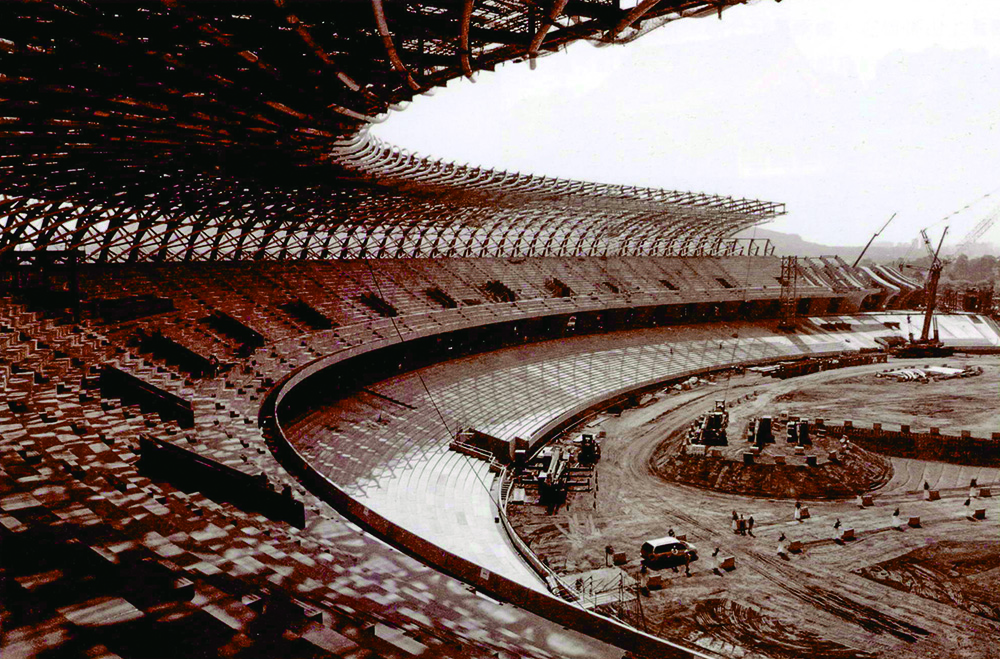

2008年9月底,高雄市「誕生」一座嶄新的建築物─高雄綜合體育館(高雄巨蛋),並且開始啟用;這座為迎接「2009高雄世運會」而斥資40億台幣興建的場館,在高雄市三百餘年的建築史上有著重要的象徵意義。另一座也即將興建完成的世運主場館,更將高雄建築推向新紀元。

高雄市建築史自清領時代迄今已有三百餘多年,從清領時期到日治時期,再跨過二戰後到現代,每個時代的建築各有特色。高雄市各個時期的建築代表作,仍遺留在這個城市的各個角落。

高雄綜合體育館是地下3層,地上6層的圓形體育館,樓高42.3公尺,面積含附屬設施樓地板面積約4.5萬坪,最高可容納觀眾席次為1萬5千人。9月27日正式啟用,除了舉行啟用祈福儀式之外,更有籃球表演賽。

緊接著,10月25日全民運動會就要在巨蛋舉行開幕活動;10月28日至11月5 日世運會體操項目暖身賽也要在巨蛋登場。據悉,國內知名的樂團「五月天」、以及台語歌壇天后江蕙也都有意在巨蛋舉辦演唱會,檔期正安排中。

2009高雄世運會開閉幕典禮的場地世運主場館,基地面積約19公頃,工程造價47.95億台幣,擁有四萬個座席、一萬五千個臨時觀眾席,是一座符合國際田徑總會 (IAAF)一級認證標準的國際性運動場館。

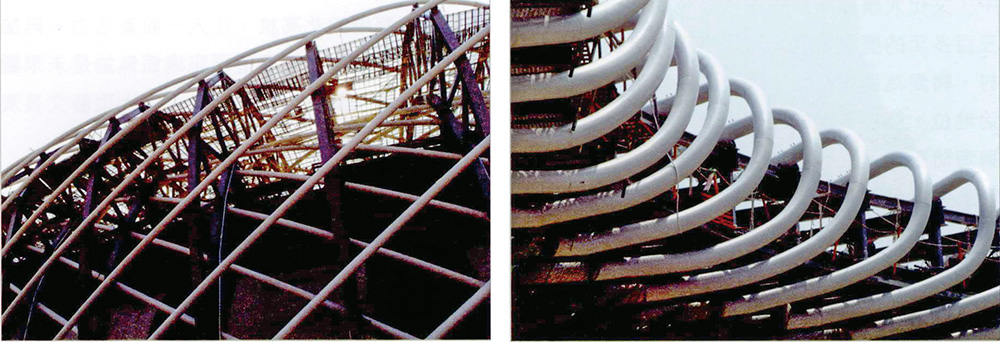

場館建築由曾榮獲英國建築皇室協會金牌獎和威尼斯建築雙年展金獅獎的日本知名建築師伊東豐雄設計,是全世界第一座使用太陽能的綠建築運動場館,屋頂全用太陽能板組成,每年至少能夠產生110萬度的發電量,開放式的體育場,不需空調自然通風。

主場館的造型採連續螺旋狀的結構和RC曲面支撐架構的馬鞍,為現今獨一無二的建築設計,前衛而特殊,呈現出自然宛如河流一般的流動感。

這兩座高雄世運會的主要場館,對很多高雄人而言,代表的是驕傲和成就;更攸關2009高雄世運會能否圓滿舉行。尤其是,高雄綜合體育館落成啟用,一旁附屬的漢神巨蛋百貨,更為向來無大型百貨商場的北高雄,注入一股新活力。再加上捷運紅線開通,更讓這兩座場館無論是未來觀賞運動賽事,購物、聽演唱會、看大型藝文表演都更便利。

清領時期古建築宛如一部活歷史

從這兩座世運場館「降落」在高雄往前推,高雄市立美術館發行的「高雄建築三百年」書中,文化大學建築系副教授李乾朗指出,從打狗三百多年的歷史發展,可以發現高雄從一個小漁村,轉變為農業村落,再一躍為邑治,有重要政治地位,歷經清領末期的開放通商,再成為貿易港口與海防重鎮,近代則成為台灣的大商港。這樣豐富多變的歷史背景,使得打狗的古代文化資產也非常多樣,除了代表台灣移民社會的古宅第、家祠及寺廟外,尚有官方防內亂所建的城池與防外患所建的(碼交)台。另外又有外人所建的洋行、領事館及教堂等,這些古建築事實上有如一部活的歷史。

李乾朗指出,高雄清領時期的古建築可分為三種類型:

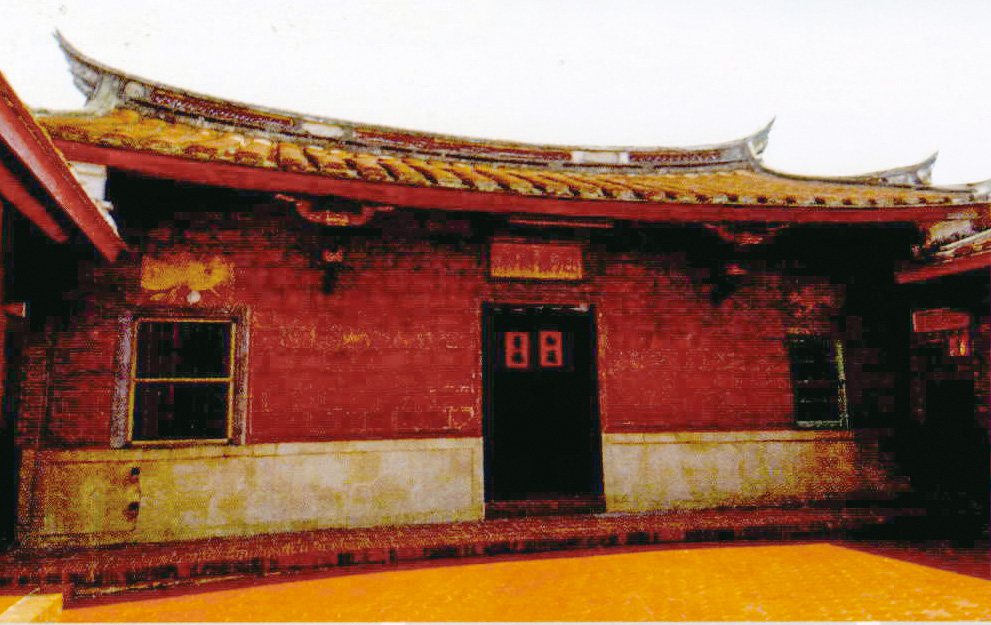

一、開拓與教化性的古建築

包括民宅與寺廟,舊市區裡還存留著少數清領時期大戶人家的祖宅或科舉望族的宅第。其中,楠梓楊家古厝肇建於清光緒(1882)年間,磚造為清制官邸式建築,屋頂燕尾型,一般民房不得擅自僭越。寺廟則以鼓山山麓的佛寺與旗後的道教或民間信仰廟宇為最古,如元亨寺、龍泉禪寺及旗後天后宮等,香火鼎盛。但只有旗後天后宮大體上仍保存古貌。

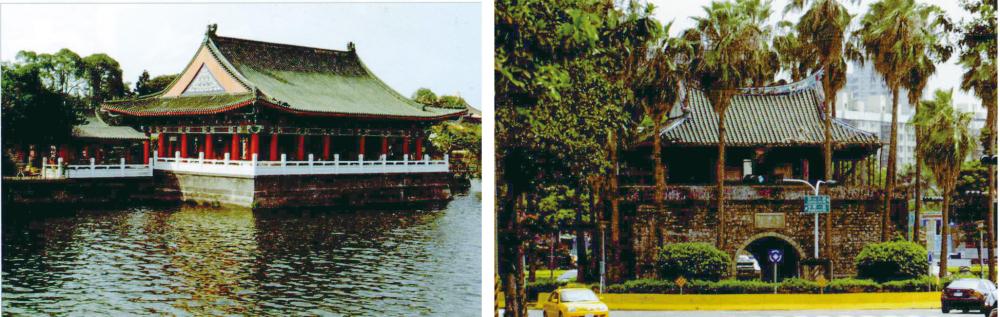

教化建築方面,創建於清領時期的孔廟,很可惜日治時期缺乏維修,最後只剩下一座崇聖祠,而且原有九開間,現亦只剩下中央三間的享堂。在建築特色方面,崇聖祠的尾架使用簡樸大方的三通五瓜式,柱礎尚有較古老的珠形,這些特色都是清康熙年間的風格,彌足珍惜。崇聖祠雖然只是原有孔廟的一部分,但它的存在說明了中國文化到達台灣的影響力,是台灣史上僅次於台南孔廟的「文廟」。

二、軍事防衛性的古建築

打狗自古即為兵家必爭之地,左營鳳山縣舊城初建於康熙六十一年(西元1722年),是台灣第一座土造城池,今天尚保存三座城門及部份城牆。港口附近的(碼交)台要塞有數座,這是清末洋務運動時聘請西洋技師所建的,旗後大(碼交)台形制完整,最近已經修復完成,這些古建築反映著清領時期的政治與軍事形勢之消長與變化。

左營舊城在道光五年(西元1825年)又有一次大規模修建,同樣闢設四座城門,東門曰「鳳儀」,西門為「奠海」,南門為「啟文」,北為「拱辰」。在北門牆上尚可見到神荼與鬱壘的門神浮塑彩像。為什麼獨有北門有門神呢?李乾朗表示,如今其理由已不可考,不過中國古時建屋建城皆採風水之說,傳統上將北門外視為鬼門,因為大概為避凶之故,舊城北門牆上飾以門神。這也是台灣僅存的孤例。

旗後山扼守高雄港口,早在清康熙年間即設營鎮守。而清同治三年(西元1864年)打狗開港設海關,其軍事地位更形重要,沈葆楨派淮軍提督唐定奎與副將王福祿督造新的(碼交)臺,並聘英國工程師設計。(碼交)台分為兩處,在旗後山上者題為「威震天南」,在港口北岸邊的即為「雄鎮北門」(碼交)台。

到了光緒十年(西元1885年),劉銘傳任台灣巡撫時,為加強防務,又聘英籍工程師鮑恩斯修建旗後(碼交)台。

清咸豐十年(西元1860年)天津條約後,清帝國開放五口通商,港口導航設施不足常發生船難事件,原有中國傳統式的燈竿或旗竿已不符時代需要。同治三年打狗港開港即有建造燈塔之議,至光緒九年(西元1883年)始聘英國技師築西式燈塔於旗後山上。據文獻所記載,在當時為磚造的方形塔,見距約十浬,所有的儀器設備均購自英國。

至日治時期,大正七年(西元1918年)日人擴建高雄港,為實際需要乃重修燈塔。新的燈塔在原址上的西南方,塔前仍有一座西洋式白牆辦公室。草坪口尚有一座日晷儀。修建後的燈塔塔身為八角形,至頂部轉為圓筒狀,有陽臺可供遠眺。燈室外面裝玻璃,圓頂口有風向儀,塔身塗白色,頂部為黑色,高達十一公尺,遠望極為明顯。二次大戰略受損害,戰後屢加整修,光力強度為八十萬光燭光。回顧百年來,這座聳立在打狗港口的燈塔,確保航海安全,功不可沒。

三、外來文化色彩之古建築

打狗因港口之便,自古以來即不斷與外來文化接觸。因而陸續出現了洋行、教堂、領事館與燈塔。苓雅的玫瑰天主堂初創於咸豐九年;英國領事館建於光緒4年(西元1878年),近年經修復已經開放供民眾參觀。旗後燈塔創建於光緒九年(西元1883年)。這些較近代的西式建築反映了外來文化登陸的史實。

在臺灣現存的西洋式近代建築中,前清打狗英國領事館年代最古老,迄今已有一百三十多年,為臺灣第一座洋樓,在建築史上有其研究之價值。另外,作為中國近代史上不平等條約之見證,也有其重要的歷史意義。

日本人進行科學化都市改造國立成功大學建築研究所副教授傅朝卿則在「高雄建築三百年」中指出,日本入台後不僅台灣之政治環境完全改變,社會經濟也隨之更動,都市與建築之發展也因而產生重大之改變。所以當日人到台灣後,很快的就把他們習自西方,認為是心目中理想的西方式樣移入台灣。

傅朝卿指出,日治時期實施市區改正與都市計劃在本質上是一種「科學化」之都市環境改善過程,在一九二○年代之前所建之建築,多數採用日本習自歐美的歷史式樣,現存的陳中和故居,高雄中學,玫瑰堂、紅十字會高雄分會等均屬之。

反而是所謂的「日本式樣」在高雄比其他地區為多,其中以新建材仿日本傳統社殿式樣所建之寺殿式樣,高雄振武館(今之武德殿)是為代表。還有就是1930年代以後日本為追求民族形式所發展出來的帝冠式樣,企圖結合西方古典之屋身與日本古典屋頂於一身,高雄市役所(今歷史博物館)與高雄火車站為台灣此類建築中最佳之作品。

光復後高雄展現區域建築風格

淡江大學建築系副教授吳光庭、國立台北科技大學講師王增榮在「高雄建築三百年」書中指出,從光復迄今,高雄一直延續著日治時期的都市發展策略, 但從1949年之後,國民政府撤遷來台、使台北成為「中央」,高雄相對成為「地方」,形成發展策略上之「支配」與「被支配」的關係。1953年起,高雄成為中央政策中「港灣工業都市」的角色,直至一九七九年改制為院轄市之後,高雄的城市地位才逐漸轉為初具「自主」性格的發展條件,尤其在八○年代中期台灣歷經解嚴等法令的解除之後,高雄市的發展更走向一種以「區域」特色為主的城市,高雄的建築自是有別於其他地區。

不論從六○年代號稱當時全台最大的大統百貨公司的設計,以迄今日擁有最多摩天大樓,宏總亞洲財經廣場,長谷世貿聯合國相繼啟用之時,也等於揭開了高雄市進入超高層建築紀元的序幕,像是高雄八五大樓儼然已成城市地標。另外高雄世運主場館和高雄綜合體育館體現城市新建築美學,高雄的都市建築風格正逐漸形成。

高雄市在港都人的努力之下,已經由一個以工業為主的功能性都市,發展成今天人文薈萃且深具潛力的國際都會。相對地,高雄市的現代建築,也隨著都會生活的趨於活躍性與多樣性而發展出豐富的樣貌與蓬勃的活力,尤其是在富開創精神的港都文化引領下,高雄市建築所呈現的新氣象,非常值得期待。