發布日期:2016-06-07更新日期:2016-06-07

【封面故事】

高雄的攝影人,攝影人的高雄

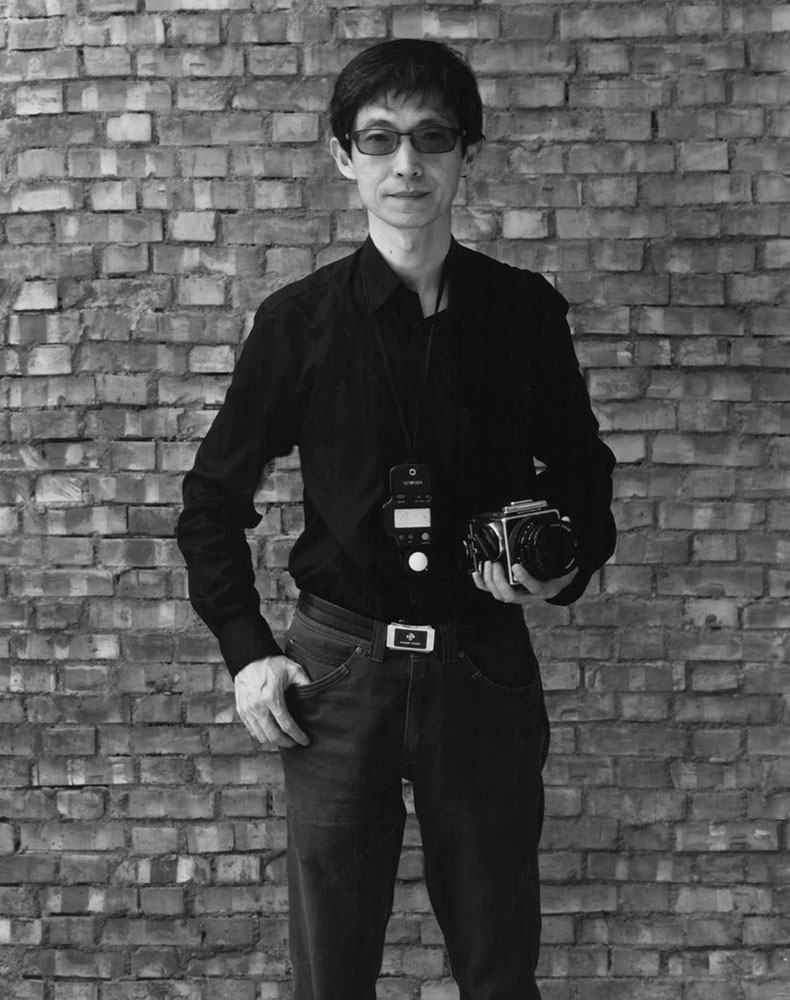

「我剛剛在樓下拍照,拍兩個喇嘛。」蕭忠和見到我的第一句話,說的是攝影。

我跟蕭忠和約在百貨公司裡的星巴克,那是我們第一次見面,但要從為了「買一送一」而來的人山人海裡認出他來一點都不困難,因為他身上揹著一台閃著銀色光澤的傳統底片相機。

「剛剛沒看到你,我就先到樓下去拍人。遇到兩個喇嘛,我就拍他們。」那兩位喇嘛幾分鐘前與我擦身而過,我當下只覺得稀奇,這時候聽蕭忠和興致盎然的跟我說起他們的穿著打扮、個人特色,我才為了沒有多與他們攀談幾句感到惋惜。

「這台相機你沒看過吧?」

講完跟喇嘛的短暫相遇,蕭忠和向我說起他手上的相機。那是一台銀黑相間的Nikon S2,從出廠到現在已經超過半個世紀,但看起來還是像新的一樣;全金屬的機身與半個世紀前的光學設計,更讓它多了厚實可靠的質感。蕭忠和向我講解這台機子、鼓勵我把它捧在手裡感受它沈重實在的手感、提醒我注意它獨特的對焦方式。我看著蕭忠和,他眼神裡面的光彩並不比機身上的遜色。

蕭忠和是南投人,但在高雄居住的年歲早已超過他在出生地待的時間。他在高雄接觸攝影、工作、乃至成家,現在在樹德科技大學教授攝影課程,高雄對他來說早已是家鄉,唯一的差別只有身分證上標註出生地的英文字母不同而已。談起如何在高雄接觸攝影、如何前往英國攻讀攝影學、又是如何改變人生觀與攝影觀;他的話語跟肢體動作充滿了畫面與回憶,把那段時光的經歷與轉變投影在我的眼前。

「我對攝影的喜好應該可以上推到大學時代,但一直到退伍、上班,有經濟能力之後才真正下定決心買了自己的第一台單眼。那時候高雄沒有什麼地方有在開攝影的課,最後才在救國團找到了初階的攝影課程。學了一段時間之後,剛好遇到『串門學院』在開進階的、黑白暗房技術的課程。我一看到那個課程,就感覺到──啊,這就是我想要的。」

在更進一步的接觸並學習攝影的同時,蕭忠和考進了銀行工作,有了穩定的收入,他甚至還將自己家裡一間坪數較小的房間改建為黑白暗房。那之後的二十多年,黑白暗房與他的攝影生命再也不曾分離。

在銀行工作的十幾年,他一直維持著「假日攝影師」的生活。一到假日就背起相機包往市縣合併前的高雄縣跑,拍旗山、拍美濃、拍老房子、拍即將消失被遺忘的生活與文化。在要滿四十歲那一年,蕭忠和工作的銀行被併購,併購後優渥的退休金恰好給了他專心攝影的機會。退休沒多久,因緣際會地被英國研究所的攝影課程吸引,半年之後便順利考入了英國UCE大學視覺傳達研究所就讀。

「我記的好清楚,剛到研究所去的時候教授會請我們拿自己的作品去跟他討論。我那時候就批哩趴啦的把當時申請的作品集拿給他看。大概就是一些漂漂亮亮的風景照、漂漂亮亮的女Model,構圖漂亮、好看的作品。但馬上被教授撥了冷水。」

「他說:你這些照片漂亮是漂亮,但是看不到東西。『美則美矣,卻沒有內涵』。到那邊之後關於攝影的觀點才真正扭轉,也就是說:攝影如果是一種『語言』的話,那你到底要告訴我們什麼?」

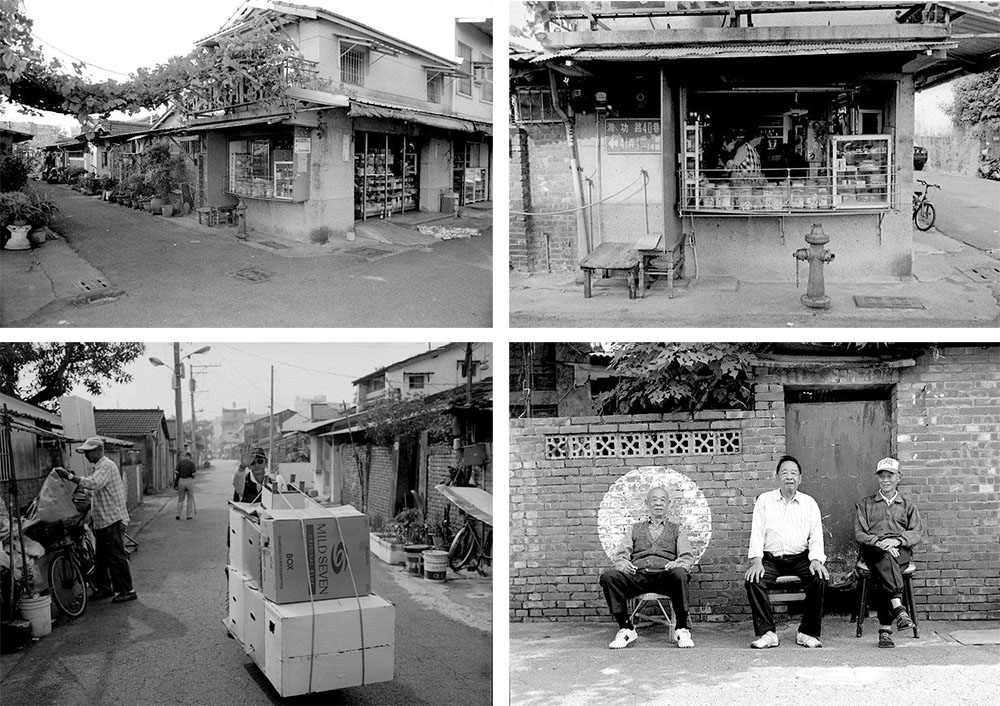

「攝影是一種語言」這樣的想法串起了蕭忠和對攝影的種種觀點,每張照片都有它的語言、都有它要對觀者訴說的故事或想法。這個想法也影響了他自身的作品,於是每幅作品、作品與作品的連結與編排都成就了一篇篇精采的故事。而除了訴說故事之外,利用底片留住那些時光留不住的事物,也是他作品的一個重要主題。

「我喜歡去拍那些老東西,那些快要消失的東西。因為那些新蓋好的、漂漂亮亮的大型建設跟大樓我不拍也自然會有很多人去拍、去宣傳;但很多東西如果我們不拍,它就真的消失了。那時候我就去拍左營復興新村,拍它拆遷前的樣子。」

回國後,他接連辦了幾次展覽,內容一樣是他所關心的、即將消失的生活與文化。他拍紅毛港、拍城市裡的老建築、也拍了前面所提到的復興新村。2011年在火腿藝廊舉辦的《記憶-創作人影像聯展》便展出了他為高雄留下的珍貴記憶。

在訪問的過程當中,我發現與其說蕭老師是位攝影者,稱呼他為古蹟的保存者可能還更加貼切。透過他的眼睛、他的相機、還有他堅持的暗房沖洗,這些高雄的回憶與陳跡被光刻印記錄下來,留在一張張的底片上。透過這位高雄的攝影人,我們留住了那些曾經存在過的,這位攝影人的高雄。

「我喜歡拍高雄的人,常常我們會說人最複雜、最難拍。像我剛剛在外面拍喇嘛,我就需要鼓起勇氣去跟他們溝通。你需要去釋出你的善意、去溝通、去取得信任。像復興新村,他們讓我拍他們即將消失的家,我拍完之後把照片洗出來交給他們。在一來一往之間我們就成為了朋友。」

談起那些照片、那些朋友,蕭忠和說了一個美麗而精準的比喻,他說照相機就像是他的通行證;藉著這個通行證他與人交流、進入別人的家、進入別人的回憶,這是攝影改變他最大的地方,也是攝影感動他的地方。

◎文、攝影/周書正

高雄/屏東人,台灣大學戲劇系畢業,現為成大台文所碩士生。

高雄在地影像紀錄工作者的奇幻旅程

盧昱瑞為港都譜寫另一部海上情書

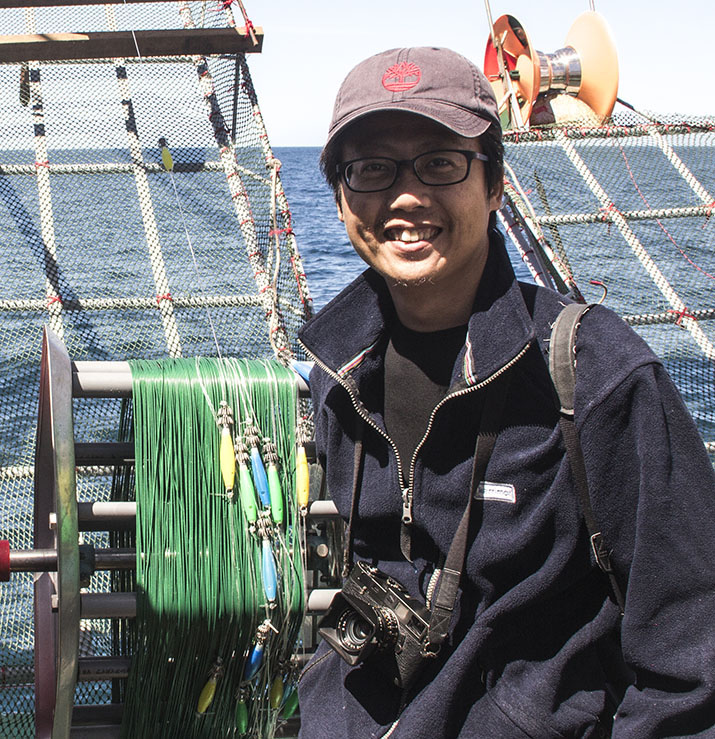

2010年拿下高雄獎攝影類殊榮的盧昱瑞,5年之後,隨著他所拍攝的紀錄片主角──阿美族青年蘇夏華,於2015年元旦,從高雄前鎮漁港出發,目標是位於大西洋西南邊的福克蘭群島,一個曾因英國、阿根廷兩國開戰而聞名的島嶼,距離台灣時差12個小時,並要繞過半個地球、走水路將近40天才能抵達。

在鹽埕新濱碼頭藝術特區「能見度」展覽展出的作品之一《水路上的信天翁》,正是盧昱瑞搭上大副蘇夏華的魷釣船航行萬里的遠洋系列,長達100天的海上探險,盧昱瑞特別提醒,有密集恐懼症的千萬別到遠洋!

從小喜歡畫畫的盧昱瑞,原本視拍照為愚蠢的事,這個念頭從沒因家裡開設相館而改變,直到他到台北求學及工作期間,適逢台灣本土影像開始被挖掘的年代,盧昱瑞發現,攝影不再只是沙龍和風景照,而是可以結合社會與人文議題,採報導、紀實的方式呈現,加上自己不適應台北媒體文化,盧昱瑞毅然決然回到南方,就讀台南藝術大學音像紀錄研究所,開啟他紀實攝影之路。

「相對於拍紀錄片,其實我更喜歡拍靜照。」盧昱瑞坦言,很多攝影作品是在拍紀錄片同時側寫。他以靜照《關於一種揮手告別的姿態》獲得2010年高雄獎。

「拍照,是一種藉口,透過(攝影)這個方式,讓我好奇且有機會去認識這個領域,更可看見自己感興趣的東西。」這是盧昱瑞對攝影工作所下的定義。住在楠梓區的盧昱瑞,在學生時代,特別喜歡往海邊跑,他常騎著機車「一路南下」,漫無目標只為找尋離家最遠的地方,有次他騎到旗津最南端的一個堤防,當地人稱這裡為「北堤」,後來成為盧昱瑞拍攝重要作品的主題場景,也是他愛看大船入港的地方。

因長期記錄高雄及海洋相關,在某個程度上,盧昱瑞似乎與漁業、討海人有著緊密連結。問他是否特別喜歡海洋,其實也不盡然,盧昱瑞強調他的影像紀錄是跟著「人」走。從旗津北堤上的釣客、失業勞工到前鎮漁港冷凍廠的工作員及來自台東的阿美族人,這批自高雄開始發展漁業的年代即移民高雄的城市原住民,更是盧昱瑞長期關注的對象,彼此也因工作而成了朋友。盧昱瑞受訪前日,甫從台東都蘭回到高雄,他經常探訪大副友人蘇夏華的老家,「受訪者的一切」才是他拍攝紀錄片的原動力,而不是海洋。

有別於台灣其他城市,盧昱瑞眼底所見的高雄盡是生猛、視覺強烈!因為高雄存在過去工業城市的印象,外來移民城市的多元性格,盧昱瑞認為這個城市有太多主題可以拍攝,從公園路到紅毛港、從眷村到中都窯廠、完全停擺的石化廠……

在一座城市大談轉型的當下,同時也是文史工作者最忙碌的時刻。

自2006年完成紀錄片《北堤漫遊人》(入選2006南方影展、2008高雄電影節)開始,到目前尚處於創作進行式,期間曾經剪輯成各種版本的紀錄片《冰點》(入選2008高雄電影節、2009法國里昂亞洲電影節),還拍攝紀錄片《廣三終於拆了?!》(關於哈瑪星打狗文史再興會社的歷程)、《尋找五金》(訪談公園二路五金街拆遷戶的心情),及以縮時攝影紀錄大舞台、逍遙園與行仁新村拆除的經過。盧昱瑞一直做著自己想做的事,有心且用心,10年過去了,累積作品雖然有限,但他一一兌現對自己所開的支票。

除了影像工作,現任打狗文史再興會社理事的盧昱瑞,2013年底更出版個人第一本攝影文集《打狗漁村》,完整紀錄高雄北起茄萣白砂崙、南至林園汕尾的漁村社會底層文化與生命故事,共計65公里海岸線為主題的圖文作品。

正在高雄市立美術館展出的「沉默風景—藝術視界的人文觀想」(2016.4.2-11.6),亦可看見盧昱瑞的靜照《山腳下的水泥廠》和《山裡的山洞》及《大舞台》錄像作品。一位以紀實攝影為使命的文史工作者,隨身攜帶可以拍攝或錄製的器材,參與他人的生命歷程,然後豐富自己一生。

採訪結束,盧昱瑞發動了機車,前往下一個紀錄現場,繼續拍攝。

◎文/鄭乃華

自由撰稿人。出生於高雄岡山。編著《關鍵八年─高雄捷運夢想與實現》、《尋味高雄》 、《雄心─高雄捷運真情故事》、《踢踏遊獵好萊塢》、《噍吧哖風雲-玉井文化導覽地圖》 、《瓜瓞綿綿─育種哲人陳文郁》等。

與老相館走入新時代

我想每個人在成長的過程中一定都會留有幾張「正式」的照片,我自己就有一張,到現在還掛在家裡顯眼的位置。那是我滿周歲時拍的照片,小小的我穿著黃色連身的嬰兒服,歪斜的坐在一張紅色布沙發上,而背後的牆面還貼著那個時代慣有的壁紙。那是一張會讓人掉入時光隧道的美好影像。照相機在四、五十年前的台灣並不多,因此在小孩周歲、年輕人結婚、老年人過大壽等重要日子來臨時,許多人就會到照相館拍張紀念照,為主角在生命中某個重要的時刻攝下永恆的影像。

從歷史裡走出來的老相館──約翰照相館

約翰照相館的老闆張守道說:「以前拍家族照的需求很大,雖然旗山也有好幾家照相館,但是很多人還是喜歡來我們這裡拍,有時候甚至還需要在門口排隊!」張守道是照相館的第二代經營者,他的父親張約翰在1932年從台北五股來到旗山發展,原本是在畫人像,結果受到一間日本照相館的影響,愛上攝影。因為他本身就有畫圖的基礎,結合構圖美感與光線的攝影,很快的就打開了名號。

1938年約翰照相館正式成立,由於張約翰的姑姑是馬偕博士的妻子,家族深受基督教信仰影響,所以取名來自聖經。張守道從小就跟著父親學拍照,在耳濡目染之下學會經營照相館的種種知能,接手相館之後,光拍攝證件照與家族照就讓人忙不過來了!

相館的木門上貼有一對醒目的門聯:「約請淑女攝玉照,翰院才子影真相」,橫批「儼然廬山真面目」。這門聯是旗山農工的曾旦春老師寫給照相館的。曾老師因為拍照跟他們結為好友!可惜他已經離開人間20幾年了。張守道夫婦珍惜著這樣的情誼,於是找人重新抄寫這一對意義深厚的對聯。

1996年後,數位化的腳步很快席捲台灣,數位相機的普及迅速衝擊著傳統相館的生意,拍照及沖洗相片的顧客減少很多,約翰相館的生意逐漸停頓下來,靜靜的在繁榮的旗山老街上見證著那段過往歲月。

堅持最完美的品質──真美人像攝影

1949年出生的江明瑞先生說:「我國小畢業就到台北學攝影了,當時是3年4個月學徒制。講難聽一點,師傅根本就沒有在教,不管是修片或沖片,都是我從燒柴掃地的空檔中學的。」退伍之後,他回到故鄉嘉義大林學的也是攝影相關技術。

1973年,江明瑞決定到高雄闖盪。初到之際在一家照相館擔任師傅的工作,到了1976年,他衡量自己所受到的薪資待遇並不公平,於是決定自己開店。他說:「要開店的時候我身邊只有2萬多,我爸爸跟我說:『有娶某本就沒生意本』!後來我只好硬著頭皮跟設備廠商協調用貨款慢慢償還的方式艱辛的把店開起來。」

江明瑞說:「有一次到台中去找朋友,他工作的相館叫作真美,那裡環境很完善、技術又好!我看了很羨慕,覺得很想達到那樣的理想,因而我也把自己的店取名叫真美!」因為感覺東方人的輪廓很平,所以特別講求修片技術的江明瑞至今依然堅持使用傳統底片拍照、堅持幫客人修片,最後還轉成電子檔光碟方便客人使用。

也因為這樣堅持的服務品質,所以他的客人很多。江老闆說:「我有遠從恆春來這裡拍照的客人;還有一對年老的姐妹花,她們已經搬到台北了,可是只要她們有回高雄,兩姐妹總會打扮的漂漂亮亮來我這裡拍照。」他接著說:「數位化之後,大家都快速的沖洗出沒有陰影輪廓的照片,結果反而凸顯出我們的品質比別人好多了!」

有機會走進燈光明亮、空間寬敞的真美攝影,你很難相信這是一間從1976年就開業至今的老店。尤其是擺放在櫃檯後面那台顯眼的富士Frontier340的藥水沖洗系統,更明白的昭告著真美攝影的現代化與專業度。

雖然約翰和真美這兩家老相館的發展截然不同,然而我們同樣可以感受到他們所凸顯出的人的情感與價值,那種關於人的真摯情感,剛好印證著攝影大師布列松曾經寫過的一段話:

「在這個被利字壓垮的世間,被高科技聲聲催討、糟蹋的世間,全球化—這個新的奴隸制度—帶來的權力飢渴正在蹂躪;在這些之外,友誼還存在,愛存在。」

亨利・卡提耶-布列松(1998年5月15日)

約翰照相館

地址:高雄市旗山區中山路118號

電話:(07)661-2152

真美攝影

地址:高雄市鳳山區光遠路102號

電話:(07)746-9157

◎文/余嘉榮

1975年生,高雄梓官赤崁人。2011年7月與友人創立透南風工作室,開始透過書寫與影像,努力的想把生命旅程中見聞的人物、趣事與感動記錄下來。

文字作品〈追尋一則遺落在東犬燈塔的記憶〉曾經獲得2010馬祖文學獎評審推薦獎,影像作品《入戲》曾獲得台南市政府文化局台江文化生活圈攝影比賽佳作。