發布日期:2002-04-01更新日期:2002-04-01

【歷史柴山】

一座閱盡高雄史的山

柴山的貝塚遺址

柴山擁有眾多傳說,但卻不可盡信,那麼真實的柴山歷史是什麼呢?在史前時期,柴山四周所發現的考古遺跡共有二處:一是龍泉寺的小溪貝塚、鐘乳石石灰洞穴,另一則是靠近左營的桃子園貝塚。

龍泉寺的兩處遺址,是由日治時期高雄州立高雄中學校的教師土屋恭一所發現,小溪貝塚位於龍泉寺背後,共有三處。所謂「貝塚」是先人吃完貝類後,丟棄貝殼的堆積場,類似今日的垃圾場,貝塚內除了貝殼外,還有獸骨與陶片,其中有的陶片,還可能是與漢人貿易而來。除了小溪貝塚外,在附近鐘乳石石灰洞穴中,也發現人骨一具、貝塚、石器、陶器、鐵器破片的遺址。由於出現貝塚,這也說明,小溪貝塚遺址以前距海不遠,可推論早期柴山是被海水包圍的一座孤島。

另一處遺址位於另一端的桃子園,不僅有陶器、石器,還有埋葬小孩屍體的甕棺,這是高雄市最古老的新石器文化層,由日人國分直一所發現。這兩處遺址,說明了柴山周遭的人文活動,遠在史前時代就開始了。

平埔族迷思

在柴山周遭活動的原住民究竟有哪些,因為他們沒有留下文字記錄,目前仍成謎。現在最為所知的就是打狗社,相傳他們使用刺竹作為圍牆,防禦海盜及漢人的入侵,而竹林在其語言為「Takao」,後來人們就以此稱呼這個族群及這片土地,而漢人就將其轉為同音的「打狗」,這也是一般公認打狗名稱的由來。

至於打狗社是何時活躍在柴山附近、何時遷離,目前也不清楚,鄉野傳奇中的林道乾「殺番造船」是一種說法,但林道乾是否來過,都有爭議,更遑論打狗社是否為其所驅離。目前較可信的說法,是根據荷蘭人的《熱蘭遮城日記》,記述初期開發打狗附近平原時,曾看見平埔族人,後來就不見蹤影,由此推斷可能是因為荷蘭人的入侵,打狗社人才離開此地。

在平埔族人離開後,柴山成為漢人移墾者的天下。但實際上,柴山北邊靠近左營部份,還有桃子園聚落(今之左營軍港),其他的居民,則多半「靠山吃山、靠海吃海」,靠近海面的,為現今桃源里聚落,捕魚為生;至於靠山一面,則以供應生火用的柴薪為主。

打狗寶山出舉人

在捕魚的聚落區中,最有名的人物首推中過武舉人的麥朝清。相傳麥家原本非常窮困,後來麥朝清的父親在一次出海中,捕獲大批??魠魚,一夕致富,成為柴山首富,甚至擁有半座柴山。

麥父育有一子一女,兩者都力大無窮,前者就是麥朝清。麥朝清經常在今日的山海宮前練武,能舉起常人所無法舉起的重物,因此麥朝清的師父鼓勵其赴大陸參加武舉考試,並於嘉慶二十三年(1818年)榮登武舉人,成為清代柴山聚落中最著名的人物。

龍泉寺龍目井

靠山的一面,最著名的是龍目井,向來以味美甘甜著名。傳說是鄭成功在此屯兵,因無水解渴,向上天祈禱而出現。在清代,此處不僅有人居住,有名的龍泉寺更在乾隆九年(1744年)就興建於龍目井旁,成為該地的名勝古剎。

日治時期的柴山

柴山的重大變化,主要在日治時期形成。日治時期,台灣總督府開始積極建設高雄港,台南到高雄的縱貫鐵路,即沿著柴山旁興建,在1900年正式通車啟用,當時的火車站,稱為打狗停車場,在今天的鼓山一路上,壽山登山步道入口處,這也是高雄火車站的濫觴。

除此之外,柴山的軍事功能在日治時期被進一步加強,柴山旁的高雄港,後來成為南進基地,另外擴建的萬丹港,更成為日本四大軍港之一的左營軍港,因此柴山旁的桃子園聚落被迫遷村。九一八事變後,大部分的柴山區域更進一步要塞化,成為日本海軍重要的軍事據點,可見柴山在軍事上的重要性。

1927年(昭和2年)日人開闢西子灣(原稱斜仔灣)隧道,促進觀光事業發展。接著日人又整治高雄港,並促成了哈瑪星、鹽埕等新市街的開發,高雄港市遂以嶄新的姿態出現。

威脅柴山的水泥業

柴山的石灰岩地形,是水泥製成的原料。1917年,台灣的第一座水泥廠就在柴山旁成立,日本人從日本運來旋窯和機件,建立了淺野紅毛土株式會社,供應全台水泥,這也是台泥的前身。從此,破壞柴山原來美景的挖採水泥,就一直持續到20世紀末(1992年)。

日本人雖然引進水泥業,破壞了柴山的原本風貌,後來日本政府也將柴山列為保安林,不准民眾砍伐,僅留下桃源里聚落,可種植相思林供民眾的柴薪使用,也讓柴山得以喘息,再加上戰後被列為軍事管制區,使得柴山除了挖採水泥外,沒有太多的人為破壞。

日治時期的台灣聖山

柴山經過如此復育後,美景也讓人興起「神聖化」的念頭。1923年(大正12年)昭和皇太子曾夜宿柴山貴賓館,因其生日將屆,日人便將柴山更名「壽山」以做為紀念,不但興建壽山館、皇太子殿下御登山紀念碑,並建造「壽山紀念公園」、神社,讓其成為台灣的「聖山」。這些景象,也一直延續到戰後,成了一般人心目中的柴山印象。

戰後柴山的發展

戰後西子灣成為蔣公心愛的行館之一,一般人民都不得進入,僅開放原來的「壽山紀念公園」地區;然而在高雄市第四屆市長陳啟川堅持下,才開放忠烈祠(原來的高雄神社)以下區域讓市民得以前往休憩。

隨著時間的流逝,柴山的「神秘面紗」一一被揭開,先是西子灣開放海水浴場,然後在當地設立了一個動物園,不過最後在爭取大學的政策下,將該地讓給中山大學,使其在此復校,動物園則遷到現址。這個政策是否正確,至今還一直被討論,但不可否認的是,柴山的真實面貌才慢慢浮現。

設立柴山自然公園

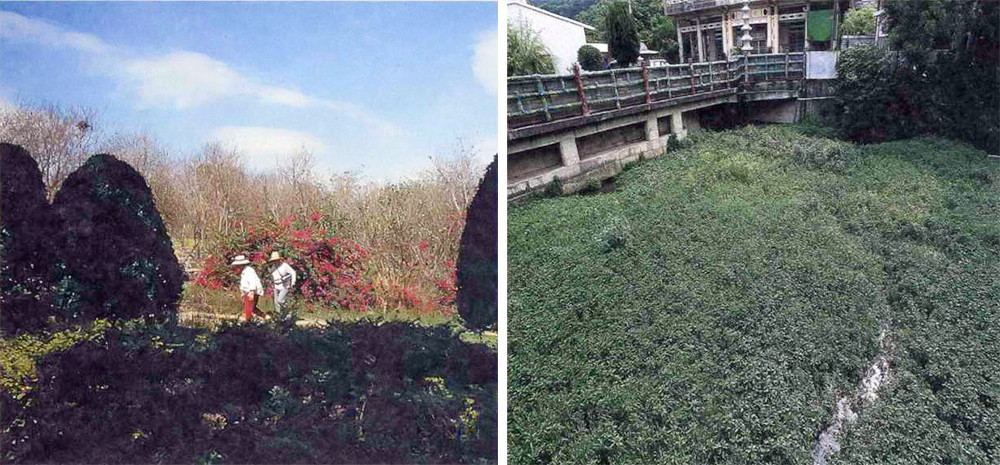

到了八○年代,在解嚴的民主風潮下,柴山也成了高雄市「市民運動」的一個代表,許多市民要求柴山能夠回歸民眾所有,並停止破壞柴山的採礦行動,這個持續的運動,獲得了豐碩的成果。柴山不但最後完全開放,並朝設立「柴山自然公園」的目標前進,台泥也在1992年停止採礦,山坡復育的工作也漸現成效,希望能讓柴山回到最原始的綠意盎然。

參考書籍

◇照史(林曙光),《打狗滄桑》(高雄:春暉出版社,民國七十四年)。

◇洪田浚,《壽山的人文歷史》(高雄:柴山自然公園促進會)。

◇劉益昌,《高雄市史前文化概述》《高雄文獻》(卷22、23合刊,民國七十四年)