發布日期:2002-10-01更新日期:2002-10-01

【文化篇】

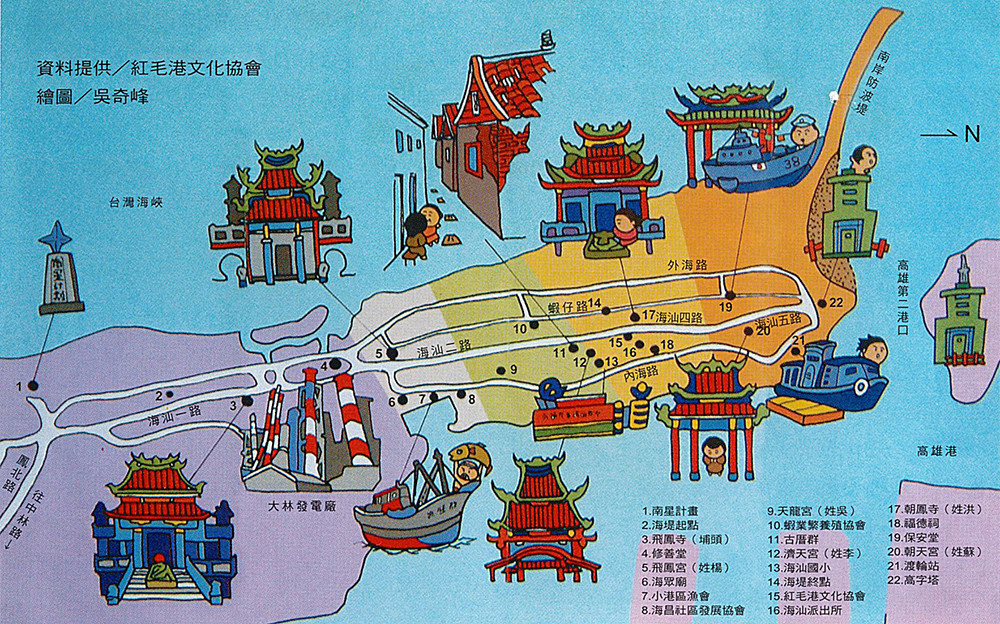

海洋文化在呼喚 紅毛港遊賞地圖

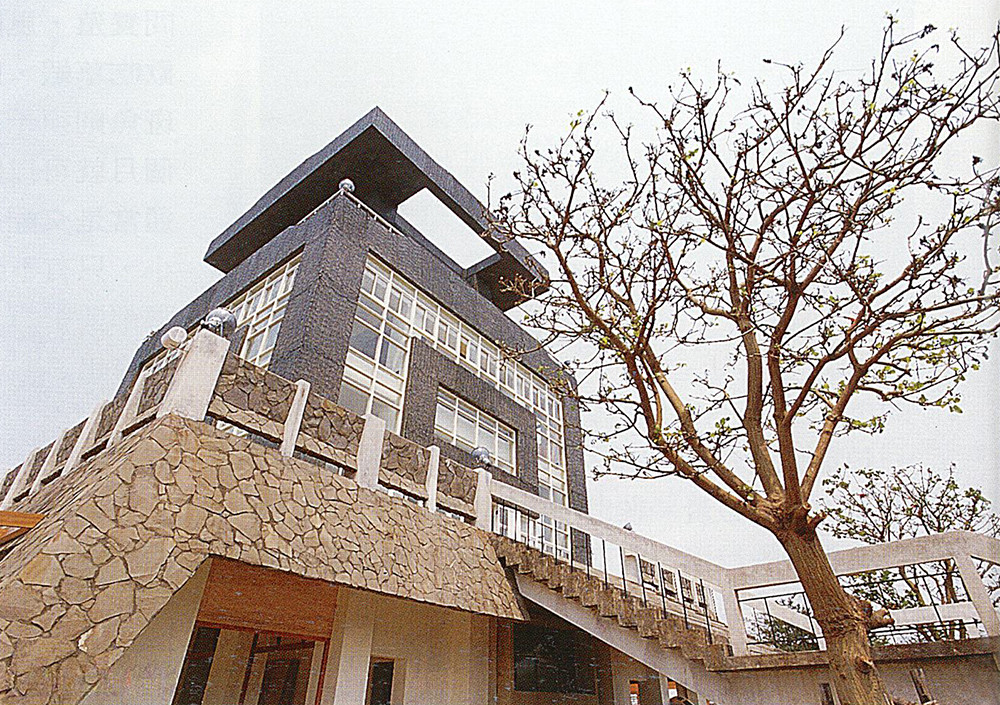

紅毛港最高學府-海汕國小

文/曾麗書

麻雀雖小五臟俱全

海汕國小早名為「大林蒲公學校紅毛港分教場」的海汕國小,歷經日治初期的「紅毛港公學校」,至民國34年10月台灣光復,12月7日由陳孟家代表接收,成為光復後首任校長。民國35年4月1日改名紅毛港國民學校,同年又改名紅毛港國民小學,民國40年6月28日,改稱海汕國民學校,民國57年8月1日改稱海汕國民小學迄今,這個在小聚落中的國民小學,自始至今都是紅毛港當地的最高學府,學生加上教職員不到五百人的學校裡,有著一個紀錄紅毛港人溫馨情感的展覽館。

紅毛港文物館暨貝殼館

一直深耕地方文化的紅毛港文化協會,雖然遷村政策的不確定性,但是協會會員仍然積極為紅毛港收集文物,希望將來遷村後,能為紅毛港成立一個永久性的地方文物館。在未遷村前,為了讓外地人認識紅毛港的文化,五年前協會與海汕國小校長協商,騰出教室為紅毛港的文物暫時找一個家,但去年因為學校舊教室拆除,文物館被迫移至貝殼館,未來學校興建臨時教室後再重新佈置文物館。

為貝殼找一個家

這所位於學校地下室的臨時館,分成兩個部分,前半部為貝殼陳列,這是三年前由地方人士洪信治、李億勳教授以及貝類收藏家簡小姐捐獻出來五百多種貝殼。

其中有種「長芋螺」是紅毛港以前常見的貝殼類,而體型最大的是「木瓜螺」,「貓眼蠑螺」體積最小,造型最奇特的要屬「偕老同穴」、「象牙螺」及「管蟲」。其他如:僧袍箏螺、鸚鵡螺、布紋核螺、刺螺、金斧鳳螺、大白千手螺等等,另外這裡也收集有世界各地十餘種海沙,是洪信治託人從世界各地帶回來的。

充滿家園情感的展館

展示館的後半部,展有五○年代紅毛港漁村常用的器具,其中不乏珍貴的漁網、船上常用器材,如:測颱風的氣壓表、尋找漁網位置的玻璃球、可秤二百斤以上的老式秤子、用來操控船隻前進後退的車鐘,還有許多日治時代留下來的畢業證書、獎狀、兵役通知書、手寫的地契以及老照片,這些都是居民們慷慨捐出來的家族寶物,極為珍貴。

值得一提的是「烏魚旋網」,這件魚網可能是台灣碩果僅存的一件了,這件烏魚旋網道出了紅毛港文化的源頭,它曾經帶給紅毛港人無數豐收的魚群,庇護著紅毛港世世代代。雖然這處文物館沒有美麗的展示櫃及燈光器材,但一件件陳列的文物背後,卻都蘊含著紅毛港人溫馨感人的家族故事,而濃濃的故鄉情,才是紅毛港文物館最令人難忘的感受!

紅毛港文化協會

文/林美秀

一步一腳印

作文化,只有兩個字「腳印」來形容。對於位在高雄最南端─紅毛港文化協會的義工們而言,投入紅毛港文化歷史關懷行動便是抱持著這樣「一步一腳印」信念。

夏天的紅毛港,只能用酷熱來形容,但是,三百八十年的歷史歲月,禁錮在三十多年的限建政策中,這些混身充滿漁村性格的住民仍然破繭而出,帶著堅毅打拼的精神,與天搏鬥不向環境低頭的漁村兒女的韌性,為保留村落而作一場精采的文化聖戰。

「無論如何,三百八十年人文歷史是要留下來,紅毛港一旦遷村,紅毛港,三個字便在中華民國的地理版圖消聲匿跡」,就是為了這兩項理由,紅毛港文化協會創會元老,也是協會的總幹事洪瑤昌,第七代紅毛港的子孫,毅然決然賣掉股票,甚至在投入田野調查工作時,前三個月內還穿破兩雙布鞋,日以繼夜的用鏡頭紀錄下紅毛港的晨昏日落,目前七十六位義工,除了上班工作時間外,全部都回來紅毛港,為自己的故鄉作最後的挽救。

從失落的文化著手

在遷村的爭議與抗爭中,紅毛港人其實早已失去了生活的尊嚴和自信,看著蕭條沒落的老街巷弄、庄頭廟宇與漁村景像,洪瑤昌回憶,在作田調時,親眼目睹三百八十年的人文歷史幾乎已斷層,賴以維生的產業環境破壞殆盡,聽著老一輩談紅毛港衰退,老人哭,洪瑤昌也跟著落淚,面對前途未卜的紅毛港,協會義工們化悲憤為力量,從找回紅毛港人的尊嚴與信心出發,先從失落的文化著手,規劃紅毛港斷層產業文化的技術轉移,開創未來子弟就業機會及發展空間。

文化保存的希望

「我們只有一個目標,那就是拯救紅毛港脫離噩運,延續祖先遺留產業傳承在地文化為己任」。從民國85年成立至今,一路辛苦走來,幸得各大專院校文化、建築學者專家,和一股留住故鄉的力量驅使,文化協會終於作出一股紅毛港信心,從爭取高字塔藝術文化園區的設立,成立海汕國小文物教材與貝殼教室,舉辦紅毛港鄉親回娘家,紅毛港導覽,創辦紅毛港社區報...為著就是不管遷不遷村,船隻入港時,有一盞燈依靠,為著紅毛港的希望點亮著。

化小愛為大愛-李億勳

文/林美秀

原鄉情

故鄉,這個地理與心靈的名詞,對曾經離開的人是一個很糾葛的抽象記憶,對於生於斯,長於斯的人而言更是一種宿命,讓你出入之間總有一股割捨不掉的情感。出生於紅毛港,民國84年回到高雄任教於師範大學美術系的李億勳對於他的原鄉─紅毛港便始終懷著故鄉情愫,以他藝術與文史的專業投入挽救故鄉文化歷史行列中。

雖然從高中時代就開始輾轉在外求學,然而,童年紅毛港各個聚落凝聚出來的庄頭情感與廟宇、三合院建築、剪不斷的宗族血緣,讓李億勳在午夜夢迴時仍情牽故鄉何去何從的未卜命運。民國85年遷村的爭議,文化協會的成立讓他決定不能袖手旁觀,抱持為故鄉作一點事的積極態度,使他回到紅毛港作建築田調,製作社區地圖,更於假日投入社區文化歷史導覽,除了創作教書工作之外,案頭前擺的是紅毛港的文獻資料,古厝群像、聚落今昔、申請計劃書、海報設計稿...三百八十多年的文化歷史命運就像是遷村繁衍出來的紛擾,千頭萬緒待整理。

子弟回鄉

危機何妨不就是轉機,紅毛港遷村計畫的擺盪使紅毛港在風雨迷航中找到方向,也因此招聚了它的子弟回鄉,挽起袖子,張起救故鄉的旗子,投入在地文化的保存。不管它的命運如何,至少,故鄉子弟的投入關懷行動已讓外人感受到他們的熱誠與紅毛港的希望。李億勳化小愛為大愛,為紅毛港的過去未來、前途走向凝聚共識釐清方向。

挽救紅毛港從文化尋根作起,李億勳與紅毛港文化協會義工們,初期首重於基礎田調社區營造,配合文建會文化產業振興計劃,舉辦「帆筏重現」、紅毛港尋根、發現紅毛港資源、帶領住民製作貝殼壁畫等活動,不僅讓紅毛港住民開始探勘自己在地文化的真面貌,建立文化尊嚴,也讓初識紅毛港民眾對紅毛港有了親切的接觸,幾年下來,他們對文化歷史的保存與再生的認真,扭轉了一般人對於紅毛港人似乎只會一味抗爭的印象,也確立挽救紅毛港前途的方向,今年,他們爭取高字塔藝術文化園區的設立,高字塔在紅毛港的地標更堅定確認他們未來城鄉新風貌的走向。

不再迷航

拋開對命運質疑,前途的觀望,包括李億勳等紅毛港的子弟,對於故鄉的水文自然景觀、常民聚落建築文化,三百多年的社會歷史風貌都有一種說不出來的驕傲,在遷村未定案之前,至少他們要讓在紅毛港的住民們生活得更好,更要讓得天獨厚的文化完整的保留與記錄。遷不遷村,他們心中都有腹案,絕對不再慌亂中迷航。

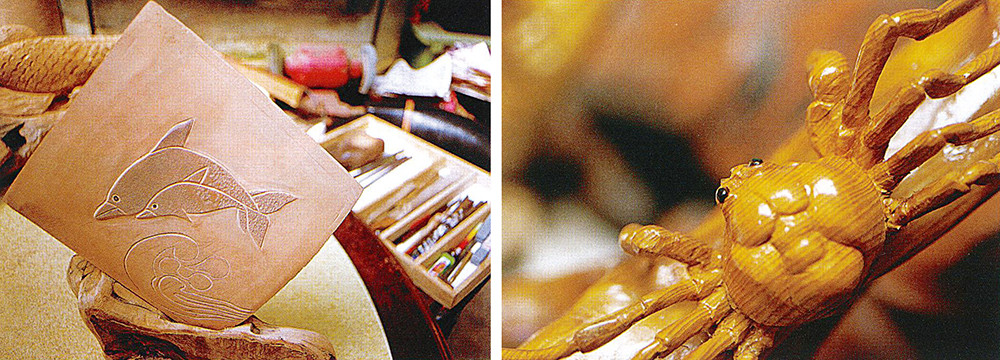

用雕刻紀錄紅毛港-洪信治

雕刻上路

移居紅毛港三代的洪信治,是紅毛港文化協會推動社區工作重要的舵手,目前擔任協會的常務理事。一年多前的颱風過境,海邊留下許多飄流木,他覺得這些珍貴的高山木材,丟棄很可惜,靈機一動便收集起這些從高山隨溪水流下來的浮木,也展開了他的雕刻之路。

三代都是捕魚起家,洪信治做了十幾年的捕魚郎,也當過十來年的污泥船船長,在七○年代台灣經濟起飛時,他就跑遍全台灣所有港口,不過他卻從不曾離開過台灣,三十年與海為伍的日子,讓他對海洋有很深的體認,但他心中最愛的還是他的故鄉-紅毛港,因此在雕刻的素材上,也多以紅毛港為主題,海豚、旗魚、烏魚等,過去漁民常捕獲的魚類,以及過去當地手工漁具,都是他的創作內容。

刻出記憶的模樣

說起他雕刻的心得,沒有拜師學藝,完全靠自修的洪信治感性的表示:「起初摸索雕刻,的確有些困難,我常常從相關書籍學習基礎技能,不斷的練習後,才依自己的構想一刀一刀的刻,有時候雕一件作品要一個月,也沒有所謂的學習時間表,憑著單純的想法,把我對於紅毛港的記憶雕刻出來。」

洪信治不只雕刻,他也製作帆筏模型,他說:「現在會製作帆筏的人,都已經是八十好幾的老人了,以前只要兩個壯丁一個禮拜就可以造好一艘船,但到了我們這一代就完全不會造船,我只能憑著小時候看父親造船的記憶,一點一滴的摹擬,因為如果再不製作模型,恐怕這一項傳統工藝後代子孫是看不見了!」洪先生的船筏,材質簡單,造型樸拙,深獲許多人的喜愛,更邀約他製作模型,紅毛港文化協會未來的造鄉計劃中,也希望能透過他的作品發展出紅毛港特有的紀念品,讓紅毛港傳統工藝得以延續下去。

紅毛港人永遠的好朋友-陳寶雄

文/薛慈

聚落世代,延繫純樸的民風,誠信、樂天、知命的「紅毛港人」,燎引了我童年的美夢,親密的感情,油然而生。這是我熱衷紅毛港鄉土的緣由。─陳寶雄1990年

節錄自「陳寶雄攝影集─紅毛港情結」。

人稱寶哥的總經理

三信合作社叱吒金融界四十多年,前總經理陳寶雄具個人風格的領導方式,有著極大影響力,自高雄市鹽埕國民小學、省立高雄商業職業學校畢業後,十九歲即進入三信合作社擔任基層幹部,直到民國80年擔任總經理,陳寶雄總是以熱誠、信心、創意為工作原則,不僅晉用女性員工任要職開金融界人事先風,更以「幹部特訓」、「卡內基」等職訓開辦,引燃國內外媒體報導熱潮,屢獲獎項表彰的陳寶雄,卻選擇在事業巔峰時,毅然決然引退,更令人津津樂道的,是他退休後的生活及長久以來堅持的人生觀,他是擁有職場專業能力的總經理,也是朋友口中愛鄉的仁者─「寶哥」。

以鏡頭貼近生命的哲人

不喜歡交際應酬的陳寶雄,自從年輕時代起,即喜歡背著相機四處遊山玩水,退休後,他更在自然鄉土中實現對於文學藝術的熱愛,也在攝影鏡頭下,搜尋到了生命中重要卻逐漸自現實裡消逝的年少回憶。熟識寶哥的多年好友,在「陳寶雄先生紀念集」中紛紛提及,自學生時代就熱愛鄉土的陳寶雄,常常在言談中流露出強烈的人文關懷,隨著年歲的增長,眼看著生活環境變遷,屬於記憶一角的鄉土情懷逐漸被遮掩,於是以影像紀錄生活情感的想法馬上就從陳寶雄的心中竄起,從小生長的鹽埕區、前金林投圍、前鎮、小港區,直到被喻為「時空凍結」的紅毛港,特殊的生活型態與「意外」被保存下來的聚落景象,正好喚起心中那股化不開的鄉愁。

心靈映像日記

民國57年起,陳寶雄即以細膩的鏡頭代替心中的情感,捕捉紅毛港漁村聚落的人文點滴,鏡頭下的每一個景象、每一個動作表情,竟深刻地紀錄下紅毛港居民為生活與環境搏鬥的心情,也讓許多「外人」開始重視這個離得太遠的高雄故土。近三十年的攝影生涯,有二十年陳寶雄出入於偏遠的紅毛港村落中,對於紅毛港人來說,他不是一個僅只有悲憫的攝影者,而是不時的鼓勵與協助,讓當地居民稱他為「比紅毛港人還要紅毛港」,而彷如一部紅毛港人生活日記的紅毛港攝影作品,更曾應邀舉辦過三次「紅毛港情結」攝影個展,其中兩幅並成為高美館永久典藏的作品。

紅毛港史詩攝影

陳寶雄的攝影作品,就像是一篇篇優美的文學創作,平實的影像中,拉出一條敘述故事背景的導線,循線而去,有情節發展,看得見鏡頭下角色的一舉一動,如果你夠用心,還能聽見角色的言談對話。傳統的建築保留、窄巷中的村落生活,相信很多人還能從照片中,認出屬於童年記憶的事物,窄小雜貨店、菜市場,在小巷弄中的遊戲天地,爭相躍入嬉戲的海泳,以及可以賺錢的漁船零件撿拾等。相對於孩童天真無邪表情的,是老人與婦女面對現實生活的五味雜陳,補破網、曬烏魚的老嫗,推著流動攤販賣衣服的婦女,紅毛港人的心情和表情一樣,被忠實地紀錄在陳寶雄如史詩般的攝影作品中。

用生命維護的心靈創作

民國90年高雄七一一水災當天,有許多人在大風大雨中度過一夜,而兩天前才與友人聚會的陳寶雄,為搶救一樓書房淹沒在大水中的書籍與攝影作品,不幸發生意外而辭世,享年六十六。頓失良師益友的攝影學界與金融業界朋友,對於這位有著豐富人生的哲人,有太多惋惜與懷念,紀念作品集的出版是一種記憶回味與歷史紀錄,而為紅毛港留下許多珍貴影像的陳寶雄,也成為紅毛港人永遠的好朋友。

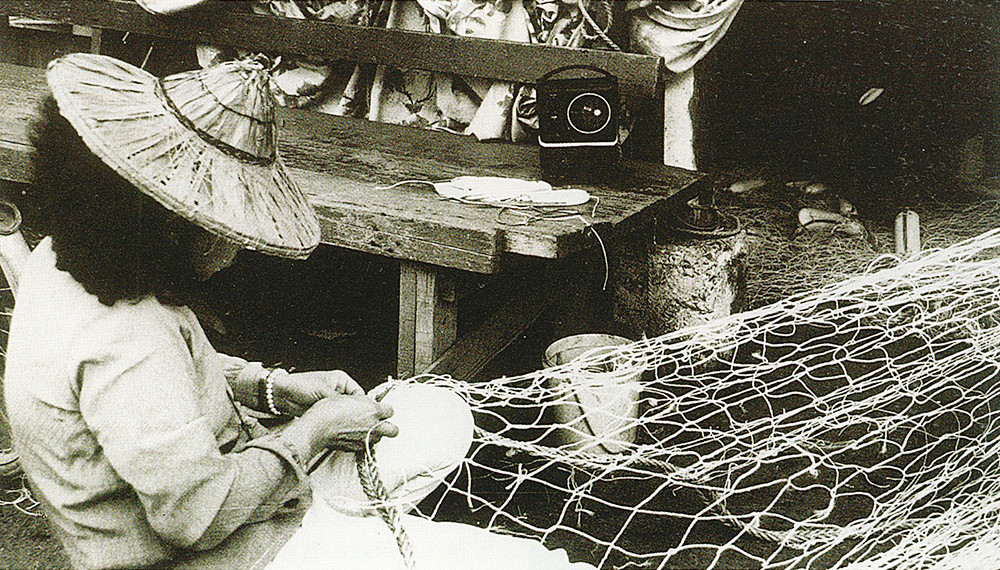

補破網

文/莉舒

「見著網,目眶紅,破甲這大孔。想欲補無半項,誰人知阮苦痛。今日若將這來放,是永遠無希望。為著前途針活縫,尋傢司補破網......」

真實的漁村生活

一首民國37年台灣詩人李臨秋的「補破網」,道盡了現實的漁村生活,也娓娓道出紅毛港漁婦的生活寫照,漁夫依賴著他的舢舨過生活,漁網是他捕魚的必備工具,而織、補漁網就成了漁婦最主要的工作。

過去的漁村,男人出海捕魚,女人負責織網,許多少女在十四、五歲就能獨力編織一件完整的漁網,除了烏魚季來臨時,需要大量的漁網,幾家婦女會一起合力完成外,大部分都是自家女性自己完成。早期漁網都是用棉紗製的,後來以玻璃絲為材質,現在則是由機器用塑膠、尼龍等化學合成物編織,不同的漁種有不同的漁網,虱目魚苗體積很小,所以縫工較費時,烏魚旋網則必須在周圍多縫上盲網,而補螃蟹的大蟹仔網最耗工,編織一件漁網有時要織上一個月以上才可以完成,必須用極細線的玻璃絲來編織,而且破損率極高,常常被蟹角咬壞或者其他鈍器勾壞,幾乎每天都要花時間補網。通常一件漁網必須先織成一片片的網片再拼湊組合,而網底必須再縫上鉛片以加重漁網的重量,而網頭則必須用一根根木條,在每一根木條的前後用網線固定,方便收網。

一針一線的歲月

「以前紅毛港的潟湖範圍很大,那時他們只要一回來,我們就得忙著補破網,為了明天的豐收,有時要補到晚上十一、二點。」補了大半生命的洪李謹指出。「以前在台電運煤輸送帶底下都裝有路燈,入夜後,許多漁婦利用微弱的路燈,聚集在這裡補破網,拿著網針(俗稱雞仔,織網的器具)熟練的補網,有時後不用看著網,雙手依然可以快速將網補好,大伙七嘴八舌、東南西北的聊,時間過得特別得快。」不過對此,洪李謹先生打趣說:「對啊!還沒出嫁的少女最喜歡抬頭起來看路過的少年兄呢!」。

現在走進紅毛港村裏,依稀可以瞧見幾個老婦人坐在板凳上補網、曬網的情形,雖然沒有了過去的盛況,但是這一針一線所織而成的漁網,仍然是很多漁婦們心中最令人懷念的歲月。

紅毛港打蝦仔

文/曾麗書

精打細算的行業

過去肥碩的魚群雖然不再眷戀紅毛港,但紅毛港人還是憑著堅毅的性格為在地的漁業發展走出一條自己的路,紅毛港的魚、蝦苗養殖業冠於全台,供應全台灣70%以上的魚蝦苗,養殖種類多為草蝦、白蝦、斑節蝦、石斑魚、鰻魚苗等魚產,也因此興盛的魚蝦苗養殖場就有專門數蝦苗的職業出現-「打蝦仔」。

為了精算即將售出的蝦苗、魚苗,業主會請眼明手快、心算、反應極佳的漁村子弟為他們計算蝦苗的數目以計價,這種專為養殖業主計算魚蝦苗數的行業,當地稱他們為「打蝦仔」,目前紅毛港的「打蝦仔」大概有七位。

洪粧,一位從事近三十年的打蝦仔,遺傳爸爸的聰慧,從少女時代就開始從事這個行業,她說大部分的工作時間都在半夜,因為蝦苗、魚苗最怕曬太陽,運送魚苗到客戶手上一定要趕在清晨前抵達,常常北部的客戶要買魚苗,洪粧就必須半夜一、二點起床為客戶數魚苗,工作常常日夜顛倒,所以現在很多當地年輕人也不喜歡做,目前從事這個行業多為四、五十歲的中老年人。

通常有經驗的打瑕仔,數百萬隻魚蝦苗花一個多小時就數完了,不同的魚種有不同的算法,「蝦苗」是要算出一袋重量多少隻後,再依序裝成一袋袋同重量的蝦苗,而石斑魚的經濟價值較高,所以是要一隻隻的算。一般說來,算蝦苗壓力比較大,因為必須每一袋蝦苗的重量都要一樣才行,否則雙方的交易全憑她一句話決定成交,她必須堅持職業道德,一分不少的告知數量,誰也不能偏袒誰,這是這個行業必守的行規,要不然壞名聲一傳出去,就很難生存下去了。

三十年如一日

洪粧三十年漫長的職業生涯,像是一部述說著台灣養殖業的興衰史,三十年前她剛開始繼承家業,當時台灣外海最盛行捕虱目魚苗,當時紅毛港外海,到處有虱目魚苗,但體色是透明的虱目魚苗,令打蝦仔非常頭痛,有時候白碗一瓢起看不見虱目魚苗,非得把它灑在沙灘上才看得見活蹦亂跳的他們。後來盛行養殖斑節蝦、草蝦,當時日本是出口的大宗,現在則是盛行「白蝦」,主要內銷台灣,而高經濟價值的「石斑魚」也是國人的最愛,冬天的時候,鰻魚苗則是主要的養殖魚種。通常草蝦的養殖期較長,成蝦大概花半年的時間養殖,風險比較高,過去是因為日本人喜歡吃草蝦,所以才有人投入高成本養育,石斑魚則須十個月養育,而白蝦最短,只須四個月就可以販售,目前紅毛港出售的蝦苗,通常是交配後成長半個月的蝦苗,體型非常小,只有不到0.5公分,所以數蝦苗時,心、眼都要很專心才行,否則一不留神,就得重頭算起了!

打蝦詩

為了讓數魚蝦苗成為一種有趣的工作,紅毛港當地流傳下來的吟歌文化,把數蝦苗變成一首首動人的打油詩,打蝦仔通常會邊數邊唱,並且隨著加乘的數字一直唱下去,聽起來像是聽一首動人的詩歌。打蝦仔們坐在小板凳,一手拿著竹筷,一手拿著白碗,一邊專心的數著蝦苗,一邊吟唱著加乘的數字,如果數到一百,他們就會抽掉手上的竹筷,一支竹筷代表一百隻蝦苗,這是紅毛港極具地方色彩的「打蝦詩」。另外,過去烏魚豐收的紅毛港也吟「烏魚詩」,而這一首首數百年來由無數漁民不斷傳頌的漁詩,也把紅毛港人天真浪漫的個性表露無疑!

一條通往紅毛港的藝文通路

文/林美秀

高字塔藝術文化園區

從高雄市區到紅毛港有二種通路,一條陸路,一條水路,新近成立的高字塔藝術文化園區不僅打通了原本閉塞爭議性頗大的漁村通往希望之路,更打造了紅毛港的新文化傳奇。

對於長久待在市區都會的人而言,生活型態的迴異,路途遙遠的阻隔,紅毛港這個地理名詞或許只是報紙新聞事件而已。長期以來遷村的爭議,產生了隔閡陌生,讓這個曾是高雄最繁華的漁村添增更多的神祕與距離,直到高字塔藝術文化園區的設立,擴大的藝文活動與藝術空間的營運,揭開被爭議聲浪掩過神祕的漁村文化面紗,拓展了它的知名度,更讓藝術牽起了友誼的手,彼此有了第一次美麗的接觸。

位於高雄二港口最前端的高字塔原本只是一個訊號台,種種因素早就令它「英雄無用武之地」,幸得文建會「閒置空間再利用」推動計畫的挹注,挾其優越的地理條件、空間環境及當地人文特色,全力發展文化、觀光,反而成為紅毛港翻身建立新的部落特色的大好機會。

高字塔雖遠在市郊,但是,它緊臨高雄第二港口,大型輪船進出作業情形一覽無遺,使得這個距海六米,號稱全台灣最靠近海洋的袖珍型展覽館,三面臨海獨一無二的海域特色,吸引無數前來吹海風的民眾。

這座洋溢著海洋氣息的展覽館,主體建築是一個「高」字,市政府開放與民間合作,賦予的是整體藝術文化園區的新意象,設置微風走廊、微風廣場、及市集、咖啡館,使民眾在親近海港,吹起海風時離藝術更近,心情也舒暢起來。

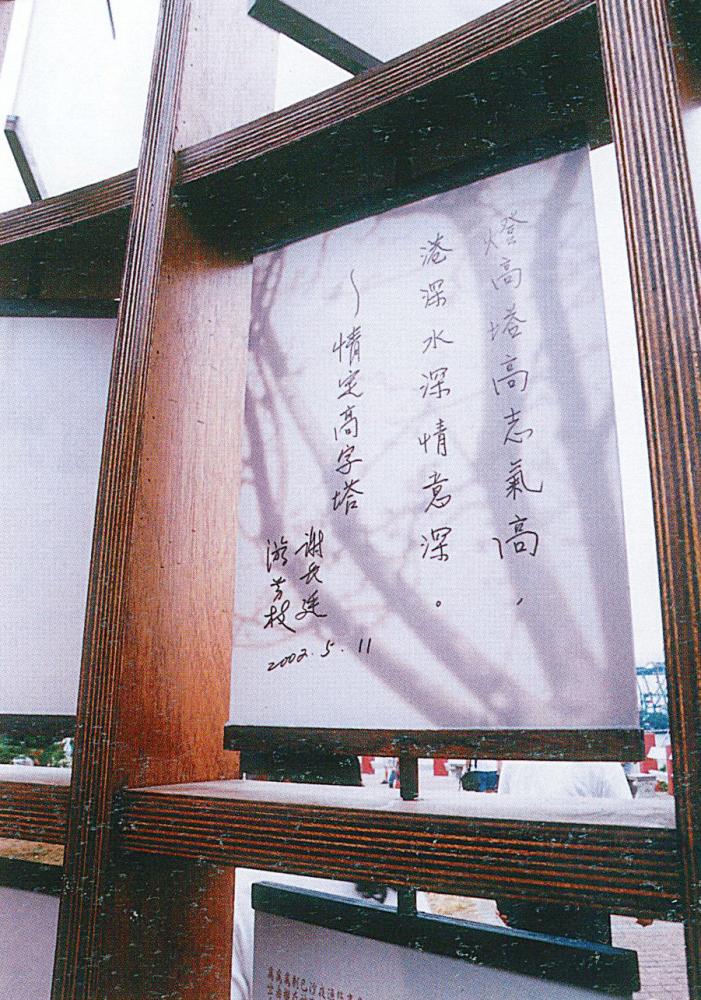

從藝文出發,高字塔換裝為藝術文化園區,便以強勢的藝文活動緊緊扣住了市民的眼光,「鬼太鼓」的跑村行腳與戶外展演敲打出高字塔的知名度,「情定高字塔」系列的情人節活動使這個在港口邊的園區添加些許的浪漫情懷。「紅毛港的前世今生」牽引出高雄人對於此村落的好感,強化藝術展演與社區文化互動、紅毛港文物蒐集交織出紅毛港聚落文化,整個讓紅毛港從漁村印象轉碼成為藝文村落─詩人寫作、攝影作品發表、閒置空間座談會、民歌演唱、鼓動高字塔、2002年七夕、愛在高字塔等精彩活動頻繁,讓眾人在浪漫的空間裏,感受高字塔迷人的海洋氣息,也讓紅毛港人因高字塔的美麗,觸動自己對社區的感情。

咖啡、音樂、夕陽、塵封歷史的漁村文化與港口景觀,透露了紅毛港再生的契機,高字塔文化藝術園區,多元化展示空間、戶外展演空間、藝術觀光活動及港口特殊的景像,打造了閒置空間再造的範例,更重要的是它讓村民在長期的遷村無奈中找到一個出口,更讓城市住民參與了解當地海洋文化,體認高雄市港口城市的另一種內涵。

未來,高字塔文化藝術園區在風中與藝術的澆灌之下,絕對可以以其藝文之態帶領著紅毛港走向另一個新紀元。

紅毛港遊賞地圖

自用車:中山路往機場方向→沿海路→右轉中林路→右轉沿海四路→進入紅毛港村落

搭公車:63號(小港發車)、78號(鹽埕圓環站)

搭渡輪:中洲站、小港站

專屬觀光遊輪》至大勇路底的鹽埕觀光碼頭搭長安二號遊輪

更多資訊:高雄市紅毛港文化協會、高字塔藝術文化園區