發布日期:2002-10-01更新日期:2002-10-01

【生活篇】

海海人生漁村情 紅毛港生活剪影

紅毛港寺廟信仰

文/李億勳

討海人的信仰

紅毛港為傳統的漁村聚落,大多數的居民依靠漁業或從事各項漁業相關工作,無論過去或現在,漁民面對險惡的討海生活,意外與事故頻生,心靈的信仰與寄託顯得格外重要,聚落裡大小廟宇林立,密度相當高,除六間較大的角頭廟飛鳳寺(埔頭)、飛鳳宮(姓楊)、天龍宮(姓吳)、濟天宮(姓李)、朝鳳寺(姓洪)、朝天宮(姓蘇),與十三間小廟宇(註1)之外,到處皆可看見私壇與各神祇的祭祠,此特色與台南安平和澎湖等傳統之臨海聚落相似。

血緣聚落角頭廟

在台灣早期的社會中,宗族與信仰,組織和諧秩序,維持居民之向心力,而紅毛港除埔頭外,皆為血緣聚落,居民的團結心有賴角頭廟的凝聚,而各廟宇之間的祭祀圈,也與各姓氏聚落幾乎重疊,寺廟祭祀圈亦隨各姓氏人口的成長而擴大,居民亦產生高度的認同感,以角頭廟為主要信仰和祭祀空間。紅毛港目前之角頭廟一共六間,分屬五個大姓(血緣村)與埔頭,其發展背景與沿革如下。

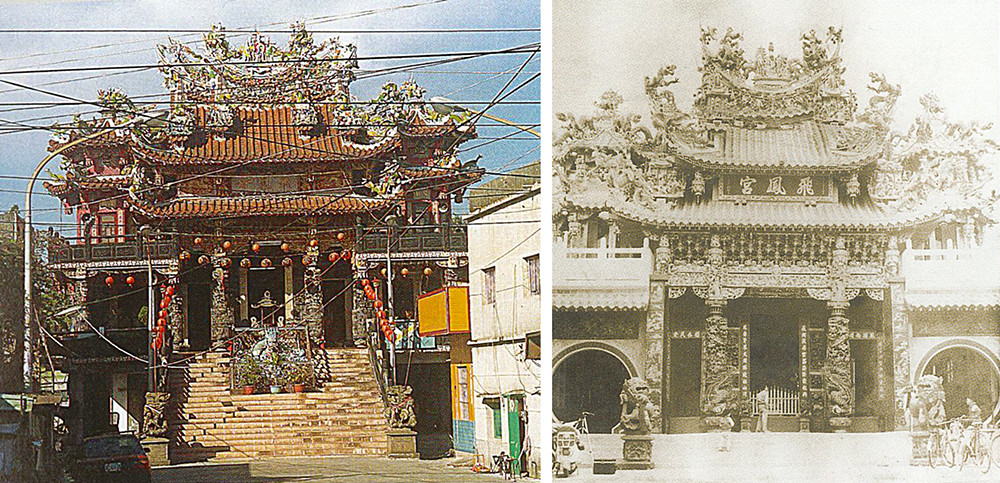

飛鳳寺

位於紅毛港庄頭的埔頭仔,居民姓氏較為雜異,與聚落之形成因素有關(註2)。創建年代為清光緒年間,現址為民國71年重建。開基主神原為觀音佛祖,爾後居民於紅毛港外海拾獲漂流至此的廣澤尊王神像,迎回寺內供奉,民眾因廣澤尊王神蹟靈驗,經示駕後,主神更改為廣澤尊王,寺名仍沿用「飛鳳寺」,與一般道教主神的廟宇有別(註3)。原廟址為竹構建築,歷經數次重建,現今廟址改為坐東朝西,廟埕更為完整,寺中祭祀圈中配有完整五營,廟宇之建築與裝飾,為紅毛港各寺中最精緻者。

飛鳳宮

位於姓楊仔,舊塭岸之起點,創廟年代應為光緒年間,由楊姓居民自台南迎回主神武安尊王張巡,俗稱「尊王公」,建廟之初為紅毛港楊、李、吳三姓共同合祀,信徒眾多,後李姓居民分靈另建濟天宮,吳姓居民亦另祀天龍宮,楊姓為紅毛港大姓,現今信徒仍為紅毛港各廟之首。初時以草寮搭廟,後改建石砌廟宇,現址為民國65年重建,廟中配祀福德正神與註生娘娘,原配有五營,後因台電大林火力發電廠建廠,營址拆除未再重建,今五營僅剩西、南、北三營。

天龍宮

位於姓吳仔,宮內供奉五府千歲,原為民宅之私人祭祀神明,爾後因信徒日增,以吳姓居民為主,於民國78年興建今貌,面臨內海路,坐西朝東,為紅毛港地區之最新角頭廟。亦因吳姓為紅毛港五大姓中,人數最少者,故天龍宮為紅毛港各廟之最小者。

濟天宮

位於姓李與海汕國小旁,創建年代為清光緒年間,宮內奉祀主神為武安尊王張巡,源於本庄姓楊飛鳳宮,初時李、吳、楊三姓合祀,後因信徒日增,祭拜時常有意見分歧,遂經卜筊分得香爐與新神像金身,迎至姓李本庄供奉,草建為竹架草茅屋頂,並取名濟天宮(註4),復再遷至李氏祖墳旁之空地,廟地由李姓宗祠提供,為紅毛港各廟中廟地最大者,現址於民國65年完成,廟埕前設有市場,西側為李姓開基祖李遠夫妻紀念墓亭。

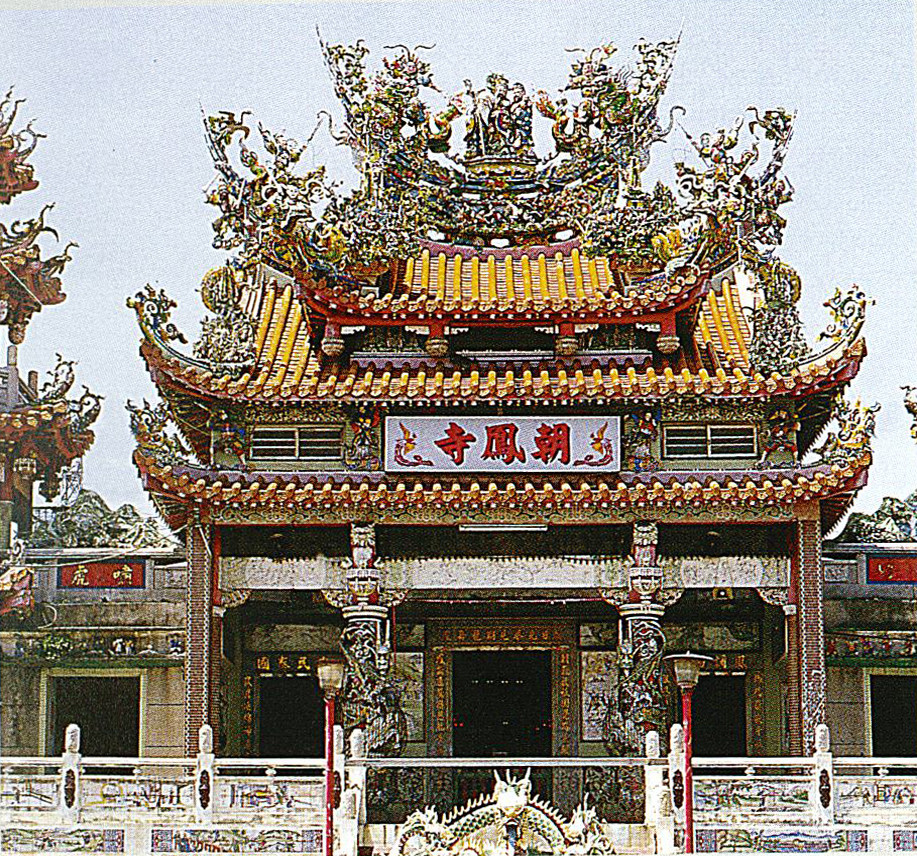

朝鳳寺

位於姓洪仔,海汕派出所前,創建年代為清乾隆年間,為紅毛港最早之廟宇,寺內供奉觀音佛祖為主神,後祀有天上聖母、池府千歲、溫府千歲,城隍與中壇元帥等諸神明,五營完整,原與蘇姓居民合祀,後以洪姓居民為主,廟宇建築面積為各廟之首。

朝天宮

位於姓蘇仔,面向內海路坐西朝東,寺內主供奉天上聖母,創廟於清光緒年間,宮內眾神初與朝鳳寺合祀,百餘年前洪蘇兩姓居民分祀,經卜筊示駕後,蘇家奉祀媽祖,初建草寮為壇,並命名為朝天宮,嗣後改建為石砌建築,迄民國53年遷建於第二港口旁,直到民國58年因開闢港口,再於民國60年遷建於今址。

宗族廟宇向心力強

由上述了解紅毛港之廟宇信仰與一般沿海地區民眾信仰類似,主要以觀音、媽祖與王爺等眾神為主神,除了六間較大角頭廟外,諸多小廟壇林立,其中較具代表者為福德祀、保安堂與海眾廟。

保安堂

位於姓蘇仔,坐東朝西,前身為岸邊小祠,民國12年(日治大正12年)庄內漁民出海捕魚時,於海中拾獲骨骸,撈回岸邊建竹寮供奉,主祀郭府,民國35年漁民又於海上撈獲頭顱亦供奉於此,後托夢示其身分為日本海軍第38號軍艦長,於太平洋戰爭中陣亡,居民奉為海府從祠,並造日本軍艦供奉,廟之建築頗具特色,廟後建有如墓園之後屏,顯示其陰廟性質,有別於一般祭祀之廟宇;因本廟為全國唯一供奉日本軍艦之廟宇,且靈異事蹟頻傳,常為國內各媒體所報導,擁有相當高的知名度。

海眾廟

海眾廟為沿海漁村,特有之祭祠信仰,類似有應公、百姓公之性質,漁民於海上作業常拾獲骨骸,攜回岸邊供奉,最初在岸邊或堤防上搭寮安置(註6),後隨其靈驗而重建其規模。此海眾廟座落於小港區漁會北側,成立至今30餘年,今貌建於民國75年,廟內主神海眾聖爺、先師與海將軍。所有海眾廟等小祠之建築特色均面朝大海方向,且為單門小祠。

愛鄉是最大的信仰

廟宇信仰之於紅毛港居民而言,是生活不可分的一部分,也是民眾精神所寄託,其間雖有迷信與禁忌,但祂是紅毛港居民生活長期的累積、文化的寶庫與心靈依歸,撫慰並滿足了漁民的不安與空虛,亦讓居民得以在此安身立命,這是鄉土文化之重要傳承。

註1: 保安堂、大城隍爺公壇、福德祠、修善堂、西南城、海眾廟、正直千歲廟、營府廟、天師府等13間小型廟宇。

註2: 埔頭位在庄頭,聚落形成較庄內各血緣聚落為晚,且紅毛港土地狹小,故庄內各姓之過剩人口與外來之居民,皆落居於此。

註3: 根據台灣傳統寺廟之名稱,依主神宗教屬性命名,一般而言,佛教「寺、院、堂、庵」,道教「宮、殿、觀、府」。

註4: 濟天宮於民國65年新廟啟用時,因匠建誤,遂改為「齊天宮」,因廟內配祀有「齊天大聖」,故誤植,民國83年再恢復原名。

註5: 建廟時,紅毛港蘇、陳、張、鍾等姓共祀,後因第二港口開闢,姓張等居民移至小港臨海新村,於村內另建臨鳳宮,亦信仰媽祖。

註6: 紅毛港在民國50年代沿海供建有海眾廟等小祠約計30餘間。

紅毛港古厝群與窄巷

文/李億勳

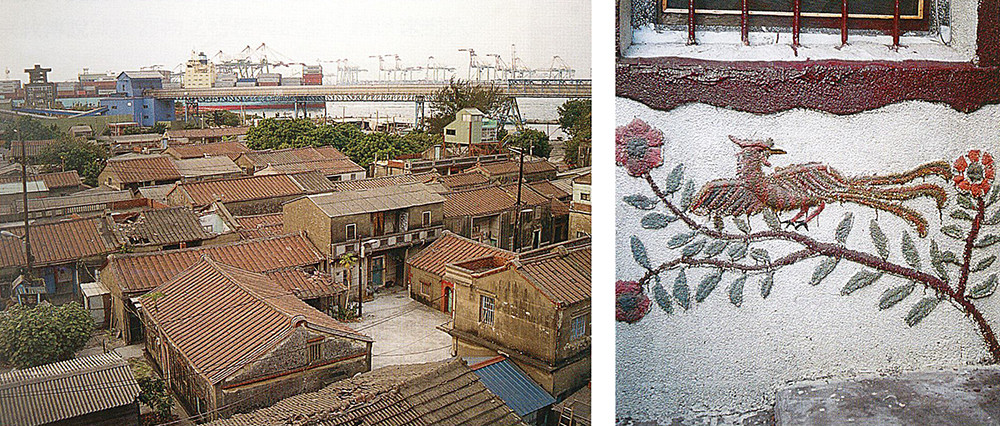

近海建築

明鄭時期開始,楊、吳、洪姓等族人率先定居紅毛港,爾後李、蘇、張姓陸續進入定居,初期先民應以農漁兼顧,因近海之便,潟湖中漁產豐富,進而發展養殖業,清代時鳳山下里的紅毛港堰為漁業養殖盛產區域。日治時期近海漁撈業漸興,養殖業亦邁入盛況,紅毛港逐漸形成典型漁村聚落,居民乃靠海維生,巷道通路呈現東西向,建築座落分布於海汕路兩側,西半部因冬季遭海浪侵蝕沖刷,建築大部分集中於東半部,少數在西半海堤內,民房如同櫛梳般的排列整齊,紋理明顯的向東延伸至高雄內海(高雄潟湖),居民日常活動以港岸為主。

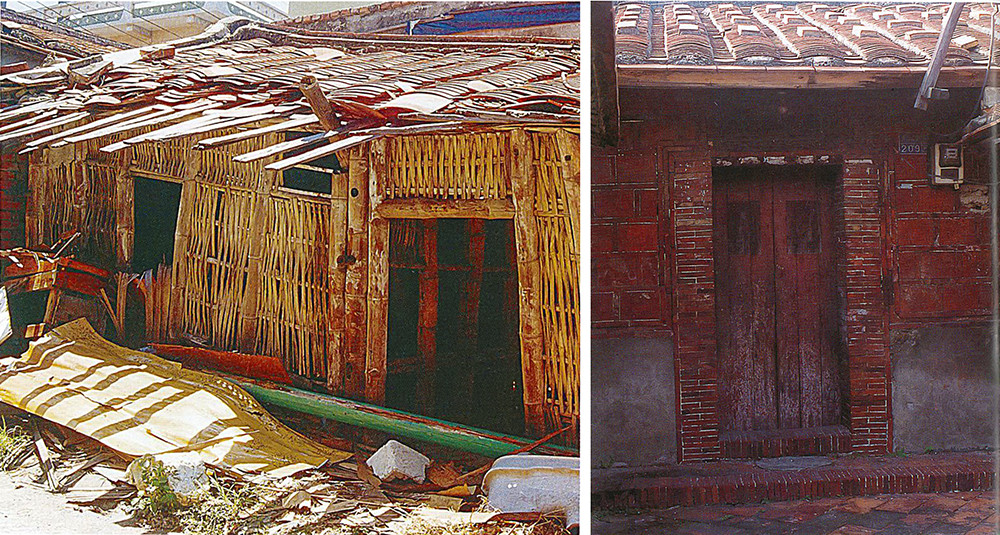

時空凍結的建築

由於地狹人綢,先民須與海爭地,先將石古石塊投入海中,俟退潮時以石塊築成ㄇ字形堤岸,後再利用廢棄土石逐漸填實,過程需經數年後才形成土地,如今仍可發現當時所留下之新生土地與堤岸痕跡。近三、四十年因實施禁建與限建,紅毛港時空彷彿被凍結,整個聚落保留民國50年代風貌,在禁令之下,房舍無法翻新重建,建築逐漸破舊,居民生活於此,品質低落,人口逐年外移,空屋日增。受限於環境與生活需要,目前紅毛港呈現出古厝瓦屋與浪板鐵皮屋交錯,但大量的傳統民宅,雖歷經滄桑,殘舊破敗,仍可感受昔日風貌與形式。

建築模式

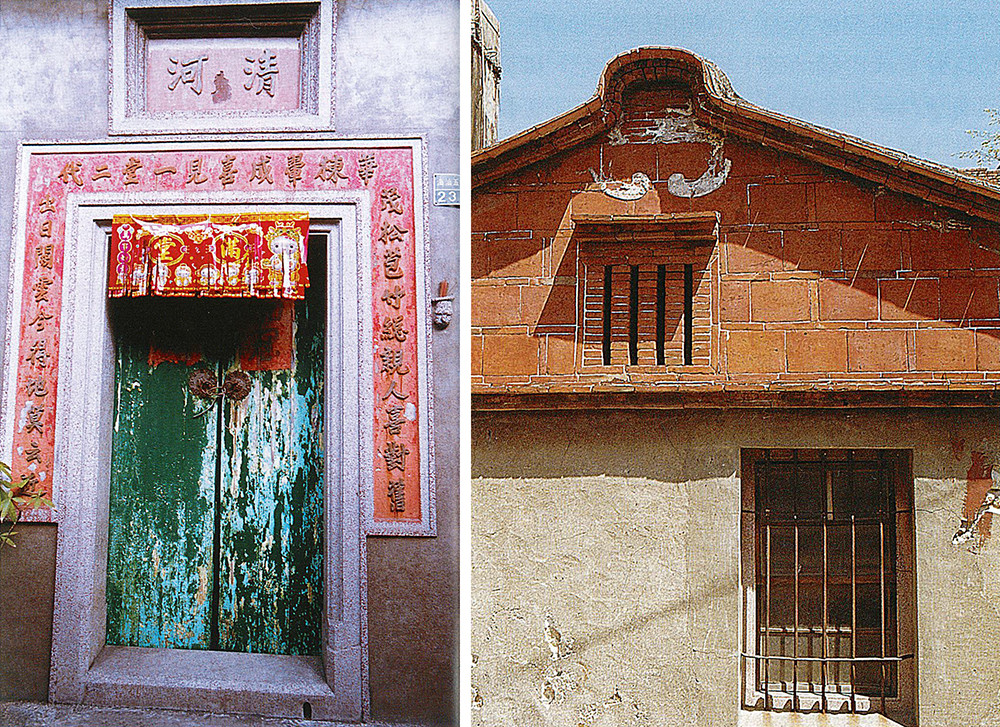

受環境氣候影響,紅毛港的建築,大多數採坐西面東之方位,其平面格局以三間起或五間起之一條龍或三合院為主,而ㄇ字形三合院則為聚落之基本單位,也是最終格局,紅毛港傳統民宅的建築,常隨著家庭成長與發展,呈現有機的增建模式。通常一般建築先蓋有廳的正身,三間或五間起,再建左護龍,後建右護龍,依位序觀念而擴增,除完整三合院外,常可見到民宅外牆面上,仍保留有勾丁之磚塊與門洞位置,以為將來擴建房舍時結構搭接方便使用。由於紅毛港地狹人稠,人口不斷成長,室內面積不夠使用,因此常將原置物儲藏用的小空間「半拱仔」,改為夾層使用,以增加面積。後再發展成較高的半拱式建物,並於牆面留門窗,此建築介於一樓與二樓之間,最後演變為兩層樓之拱頂式建物。紅毛港民宅之建築材料使用,除因襲傳統營造法則外,也會有各種不同結構與材料的混合使用;下列將就台基、屋身、屋頂三方面分別說明材料構造。

台基

為建築之基礎,早期建築常以石古石與石灰堆砌框架做基礎,中間再以夯土搗實,地面為夯土或再鋪地磚,日治時期水泥、磚塊、鋼筋漸為普遍,粉光、洗石子、磨石子等技法大量出現,其中亦有特例,以玻璃瓶充當磚之材料排列堆砌,饒富趣味。

屋身

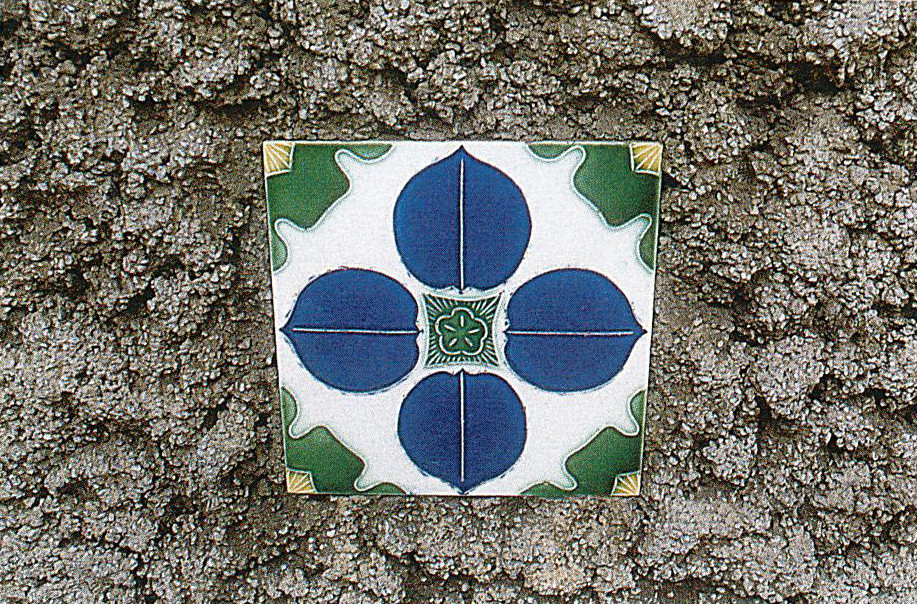

早期一般以竹架為構,竹蔑編牆,外塗石灰與泥土,木架構所費不貲,較少使用,兩側外牆亦常見以石古石或混合紅磚牆,以石灰或水泥結合與粉光,傳統紅磚斗字砌、紅磚勾丁、水泥粉光、洗石子、彩色瓷磚等外牆裝修技法,近期之RC加強磚造等結構技巧,在此皆可發現。

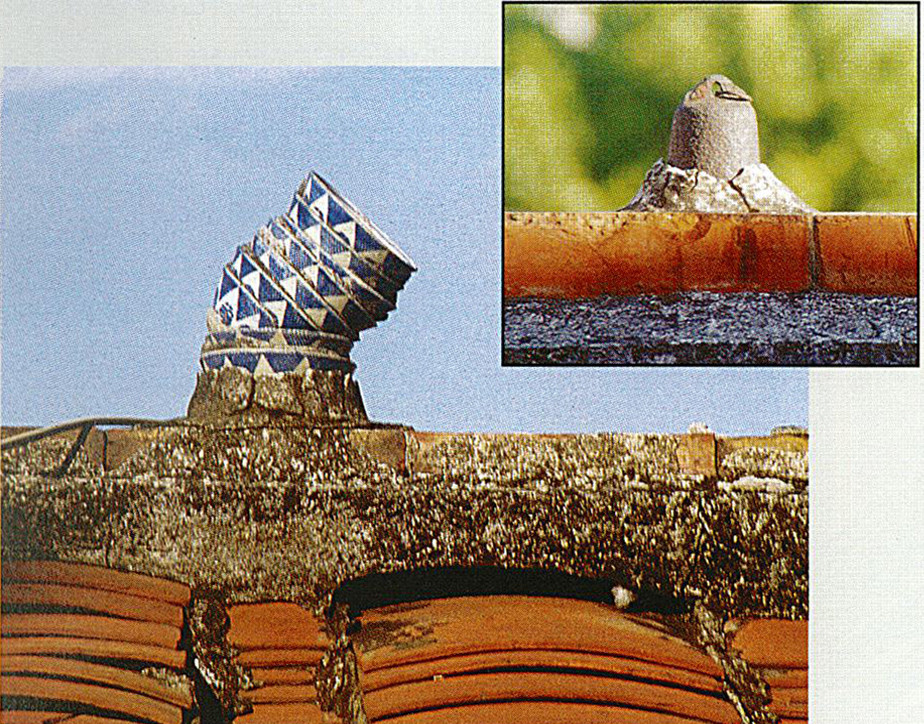

屋頂

紅毛港民宅之屋頂,為二導水屋頂,材料以磚、瓦、茅草或蔗葉為主,屋頂桁架的材料,以竹、木為主,部分屋頂為求採光,採以玻璃天窗,近代以平頂RC樓板。綜觀紅毛港之民宅,建材包括紅磚、老古石、木、竹、彩色瓷磚、石灰、水泥、夯土、碎石、貝殼、玻璃、鋼筋等各式材料,部分民宅在裝飾技法上施以洗石子、磨石子、剪黏、鑲嵌等技法,呈現多樣面貌。

西洋建築型式

紅毛港民宅建築,多數為單層住宅,部份為二樓或三樓,型式以斜坡二導水紅瓦屋頂為其建築特色,其中以「秋冬中藥舖」(飛鳳宮前)與故李在議員「金成發」店舖最具代表,街屋之設計兼具商業與住宅雙重機能,面向以道路為主。型式深受西洋近代裝飾語彙「裝飾藝術與古典柱式」影響。

漁業興盛時期

傳統民宅的建造,隨紅毛港經濟產業之興起達到高峰,早期以竹、石、瓦等建材為主,後來因漁業興盛,民宅建築較講究,大多聘請澎湖匠師營建,特別是日治時代至光復初期,這段時間特別盛行,因此在外觀與裝飾手法上,深受澎湖民宅之影響。除傳統閩南式樣外,日治時期常見西洋裝飾語彙與技法表現應用於建築中。特別是正廳堂前柱頭與柱式之型式尤為明顯,其中亦揉合傳統之柱礎形式,形成此時期建築之特色。另外正廳立面上堂號、對聯,窗匾與門匾之表現手法亦見於澎湖傳統民宅之建築風格。建築於中國傳統社會中,幾乎等於身份、財富、地位的象徵,流風所及,富裕家庭就比一般家庭較有細緻與裝飾的設計,表現亦較多樣性。

窄巷的形成

紅毛港聚落以血緣為基礎,發展出單姓聚落組織,長時間之繁衍,人口飽和,土地分配面積每人日漸減少,因此紅毛港之民宅格局與面積相當小,多以梳狀區塊為單元。在此情況下,為顧及出入通路之空間,發展出以兩棟三合院為單位,屋棟距離靠近,形成窄巷,另外一側則變成較寬敞之通巷,再輔以正廳之後門開放,形成另一輔助通路。昔時居民由海邊至馬路經常越埕與廳之通路。因血緣村中大廳多屬於公廳,建築上皆留有後門,以便眾人出入往來。

門埕與厭勝物

門埕為三合院建築之虛空間,提供居民休憩與活動替代的空間,聊天、工作、玩耍皆在此,所以形成居民良好之互動溝通場域。由於建築緊密排列,居民在侷促的居住空間裡,則難免出現許多陽宅學上的沖煞等問題,加上傳統社會裡,常將無法解釋的現象與災禍,歸咎於神鬼作祟,為求居家平安,常借助厭勝物之安置,以求辟邪納福。由於紅毛港為傳統於村聚落,且保留完整,目前可發現二十餘種厭勝物。種類如人物(門神、神佛)、動物(獅、魚)、植物(仙人掌、艾草、榕樹、葫蘆)、庶物(碗、缽、鏡子、烘爐、秤錘、磚、石鎮)、圖文(符咒、石敢當)。上述之厭勝物取材自各宗教傳說或按器物之特性與造型,藉以達到辟邪納福的目的,以上各項器物除單獨安置之外,亦可多項混合使用。

保存與紀錄

由於遷村政策之推動,紅毛港之建築將被拆除殆盡,一切將伴隨記憶而不復存,如何保存與紀錄這最後的漁村聚落,使後代子孫了解先民珍貴遺產與史跡,將是關心傳統文化與紅毛港命運之有識之士共同努力的目標。

紅毛港漁具介紹

文/曾麗書

與海為伍的日子

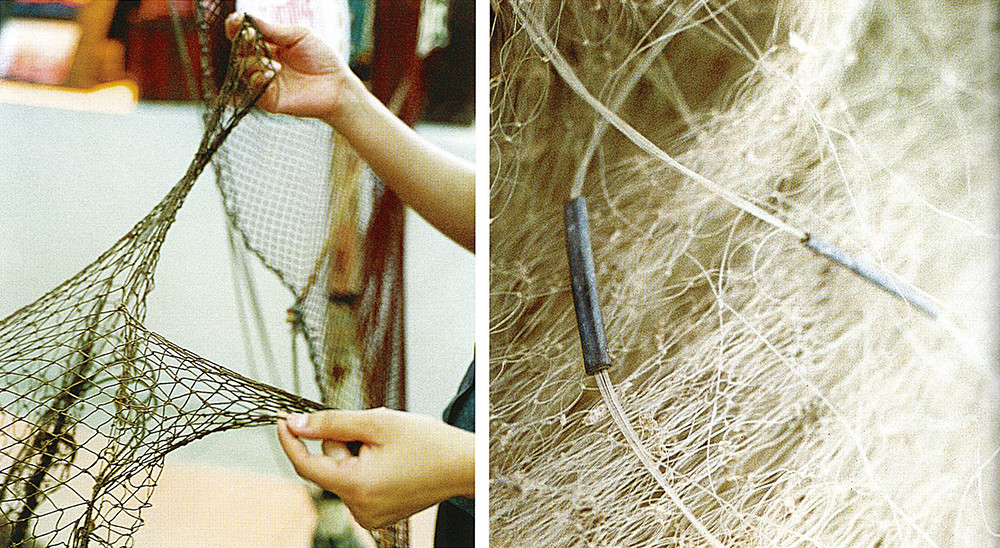

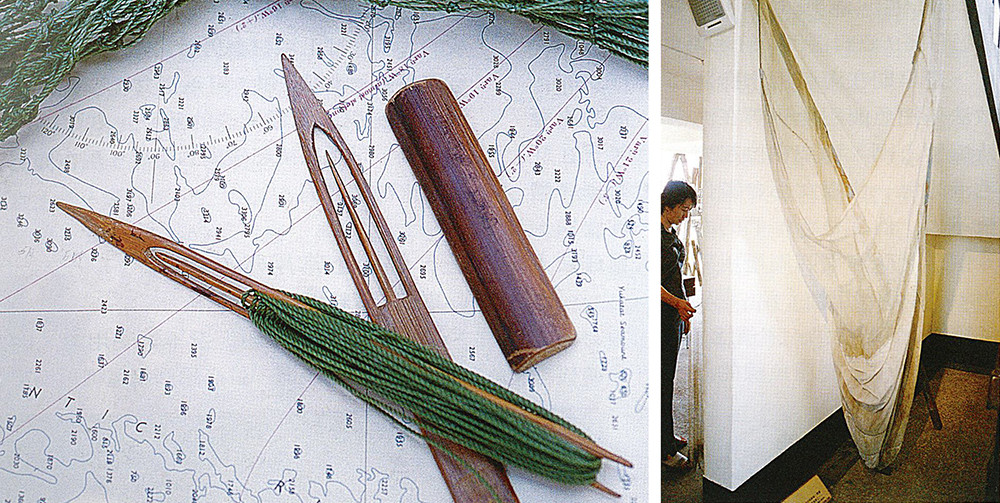

限建的政令,曾想改變紅毛港的命運,成為工業革命中的新興貨櫃中心,但紅毛港人身體裏流著的出海人基因,仍然是紅毛港人最深的故鄉烙印,很多曾經走過紅毛港最繁忙風貌的討海人,都很難忘懷曾經與海為伍的日子,以及每次豐收的喜悅。對於每一個討海人來說,漁具是他們回味過去最重要的媒介物,成立五年多的紅毛港文化協會更是收集這些文物重要的推手,目前已收集有500至600件文物,而在高字塔藝術文化園區展覽館以及海汕國小的貝殼館裡都可以看見部分文物展示。

四季海 紅毛港年年豐收

要了解紅毛港的漁器,首先必須先了解紅毛港人過去捕魚的盛況,過去的紅毛港曾擁有五百甲潟湖,這裡是當時討海人口中的「四季海」,然而最重要的魚季要屬農曆十一月到隔年正月的「烏魚季」,根據楊鴻嘉所著「台灣烏魚之研究」,楊先生指出台灣烏魚漁業經營史中,以紅毛港的三百三十五年最為悠久,當初先民從福建沿海移民至此,也是因為開發烏魚漁業才吸引他們相繼來台定居,故每年的烏魚季是紅毛港重要的經濟來源,目前協會還留有一件全台灣唯一的「烏魚旋網」(俗稱為烏魚仔網),是洪能茶先生所提供的古董網具,這一件稀有的「烏魚旋網」與其他魚網不同的地方是捕烏魚的魚網周圍還織有「網袋」(俗稱盲網),這是因為活蹦亂跳的烏魚常在人工收網時跳出網,為了防止烏魚成了漏網之魚,特別設置這個網袋,但由於臨海工業區排放污水使得烏魚的數量越來越少了。

除了烏魚外,居民在烏魚汛期後,也捕臭魚、扁魚、小蝦、狗母等,農曆三月至五月期間以罟網捕捉飛魚,六月中旬後捕紅魚仔、干貝、什魚等,為了捕捉魚群,紅毛港和其他台灣漁村一樣,發展各式漁具,其中不乏前人的手工漁具,其常見漁具如下:

一、漁網類

過去的漁網多為棉紗製作的,但由於極易腐蝕,後期改以瓊麻織網,但現代的漁網則以化學合成物製作,大部分是用玻璃絲製的。而紅毛港文化協會所收集的漁網多為五○年代的物品,棉紗材質占大多數。

虱目魚竿仔 / 資料提供:洪信治

過去虱目魚的經濟價值雖沒有烏魚高,但當時養殖業盛行,且捕捉虱目魚苗的魚期很長,成了當時紅毛港漁民主要經濟來源,尤其在三○至七○年代的紅毛港外海,每年的三月至九月中秋節前,到處都擠滿了捕捉虱目魚苗的漁船。

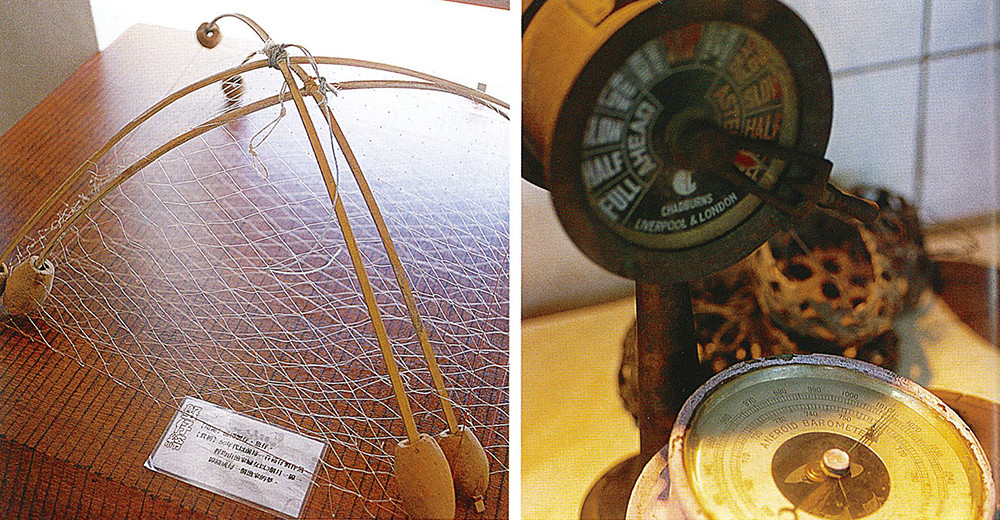

赤尾青竿仔 / 資料提供:洪串

民國初年時,高雄港內海擁有豐富的草蝦苗、魚苗及鰻魚苗,直接供應著紅毛港庄內沿岸的養殖場,五○年代開始盛行捕捉赤尾青(山蝦米),這件用竹及棉線編織而成的赤尾青竿仔陪伴紅毛港漁民捕過無數赤尾青,當時捕撈範圍從內海延伸,是全庄打零工最佳的副業,現在仍有許多漁民早上在岸邊撒網,黃昏時捕撈赤尾青上岸,有時候你還可以看見漁民曬赤尾青的情形,現在假日還可以到高字塔旁的小攤,享用剛撈上岸的「炸赤尾青」,味道極為鮮美。

手拋網 / 資料提供:紅毛港文化協會

這是四○至五○年代常用的魚網,當時內海經常可見整排漁夫一齊拋手網的盛大景觀,當時紅毛港仍有豐盛的海產,魚網材質是用棉紗線及塑膠線交織而成,現在漁夫則是用魚餌拋入海中再撒網方式捉魚,但魚產量已大不如前了。

二、其他漁器類:

蟹仔綾 / 資料提供:紅毛港文化協會

是早期在海灘用來撈蟹仔、魚仔用的,做法是把魚餌用魚線綁在漁網上,放在岸邊待螃蟹入網,再把它拉起來,五○年代在紅毛港的每一位婦女都會製作,雖然蟹仔綾體積不大,但卻是漁婦們的心血,一件要織上三個月,而漁網四周是用磚製的罟雷仔裝上去,不過現代已被「鉛」取代。

線輪 / 資料提供:洪信治

平常用來整理魚線的器材,許多漁村婦女拿它補破網,成品是用木材、鐵線及竹編織成的,現在紅毛港村裏仍然到處看得到。

雞仔籃 / 資料提供:紅毛港文化協會

這是用人工編織成的籃子,其中如書夾的木條,是用來挑起破網的器具,現在漁民仍用它來補破漁網。

三、漁船上常用器具類:

車鐘 / 資料提供:洪信治

七○年代,漁船上還不常使用電,因此每艘船的前進後退,就必須仰賴這種用銅製的器具。由船長發號施令,在震耳欲聾的發動機聲中,以尖銳的鐘聲代替喊聲,通常一聲代表「前進」,二聲代表「停止」,三聲表示「後退」,左右轉則由船長控制,但其實鐘聲在捕魚人家裏代表的是「平安」。

電土燈 / 資料提供:洪信治

電土燈,是五○年代海上照明器具,利用電光石加水後,燈便亮起來,因漁民出海時,寧靜的夜空,常常伸手不見五指,直到有電力設備後,就由電泡取而代之。

氣壓表(俗稱風針) / 資料提供:洪信治

早期用來測試颱風的儀器,只要氣壓表上刻度降至750時,就表示有颱風將至。

玻璃球 / 資料提供:洪信治

在五○年代,漁民於茫茫大海撒網時,就須仰賴這個用麻繩綁的圓形玻璃球,只要放下這個玻璃球,就可以幫助漁民尋找下網的位置。

碰墊 / 資料提供:紅毛港文化協會

用麻繩編織成橢圓形的碰墊,是過去船隻靠港時用來固定船隻的,不過現今已被輪胎取代。

定格的五○年代

文/葛蔓

台灣快速的社會變遷,對於紅毛港居民來說,並沒有太大的變化。禁建的政令,讓整個漁村被定格在五○年代,不只是外觀上保有過去漁村的風貌,生活在這裡的人們也彷彿活在過去純樸的小漁村,一如以往的歲月,平靜的渡過數十寒暑。

隨烏魚而來的子民

由於地處邊緣地帶,遠離高雄市區,三百多年前,一群福建漁民追隨著烏魚的蹤跡來台,把這裡視為移民的桃花源,後來荷蘭人眼紅於這裡豐富的漁產,也選擇在此登陸,日治時代的台灣更在這裡大力養殖魚塭,不管時局如何變化,紅毛港人頂著豐饒的漁產讓居民一代一代安然的定居下來,一直到民國57年工業化的腳步,才讓這裡有了根本性的改變。

從繁華走進歷史

紅毛港位於高雄港第二港口與大林蒲之間的一處狹長土地,最寬為三、四百公尺,長約三公里,大部分民宅都聚集在海汕路兩旁,「海汕路」是紅毛港最早開發的道路,當地人稱它為「百年老路」。由於臨海地區的季節與氣候,民宅坐向大多為背西朝東,格局多為三間或五間起的一條龍和三合院為主,建築形式中以較講究的傳統建築為其特色,大多聘請澎湖匠師建造,正廳立面的堂號與對聯則是澎湖民宅最明顯的表現手法。除了傳統建築,日治時代以磚混合洗石子的建築也到處可見,尤其皇民化運動也呈現在建築上,在海澄里洪宅兩側門以日本太陽國徽為門匾,即為一例。

姓氏聚落 代代相傳

現在的紅毛港除了建築物保留傳統建物外,過去姓氏聚落的居住型態仍存在,雖然外移人口增加,不過據調查,目前居住在村裏的家族中,有很多家庭還維持著三代同堂的居民型態。

外籍新娘讓紅毛港成了「小聯合國」

剛光復時,是紅毛港最繁華的時期,最高曾住過二萬多人,世代都為漁民,但由於漁業的沒落及遷村的政策,現只住近二千多人。大部分為老人,其他中年人多為從事捕魚以及中鋼、中船等臨海工業區勞動工作。但近幾年紅毛港有另一新興族群-外籍新娘,有近200多名來自菲律賓、印尼、泰國、大陸、越南等地的新娘住進紅毛港,如果早上走進菜市場買菜,你可以看見許多同鄉的外籍新娘推著嬰兒車到菜市場,尤其是她們用家鄉話七嘴八舌的聊天,你會以為這裡是聯合村,因此當地人常稱此地為「小聯合國」。

起居生活 靠搏感情的社區店舖

生活在紅毛港的居民,生活起居還算便利,現在留在紅毛港的店家有許多是上一代留下來的,目前在紅毛港的商舖多聚集在海汕路上,有很多沒有招牌,種類以小吃店、雜貨店為數最多,除了海汕路上零星的小吃店外,就屬漁會附近最多,不過多為臨時搭建的棚子,由於漁會常有漁民在此卸貨,所以才會聚集不少小吃店。

海汕路上常見老舊的雜貨店,其中不乏有古味十足的童玩攤,現只剩不到十家了,多已營業兩代數十多年了,陪伴不少紅毛港人的一生,店主人已年過半百,問起他們生意如何?他們只是微笑的搖搖頭說:「以前生意卡好啦!現在只是在打發時間而已!」村上也有三家新式超市,以大港超市為最大,想要在紅毛港購買生鮮食品,要到這裡才找得到。若要買米,就只有一家可買。不過許多主婦還是習慣上菜市場買菜,紅毛港有兩個小型菜市場,一個位於飛鳳宮,另一個市場在海汕國小旁,都屬早市,不過許多賣豬肉、賣菜的阿媽,還是會騎著腳踏車沿路叫賣,成了每天早上最富傳統色彩的流動攤子。

紅毛港男人很喜歡「吃檳榔」,常看見很多嚼著檳榔的男人一起聊天、喝酒,現在流行的泡沬紅茶攤,在這裡也看得到,其中也有二、三家是年輕的女性經營,是紅毛港產業中少見的年輕族群聚集場所。

流動藥局 最有古味的藥攤

最具地方特色的要算是紅毛港解決生病的問題,以前紅毛港民生建設不發達,曾經有一種「寄藥包」的習俗,這是以前日本時代台灣盛行的做法,所以就把常用的藥包固定寄放在每戶人家裏,要是有人緊急胃痛、發燒,可以把藥包拿出來應急,葫蘆藥散、五分珠、玻璃罐裝眼膏都是藥包裏的標準配備,後來日治時代衛生所在這裡設立「漁民診所」,直到目前仍保有這家小型公家診所。

現在的紅毛港人看病,還是習慣到藥局抓藥,目前中藥房有兩家,西藥房則有三家,不過最有趣的是,目前的紅毛港還保有過去「流動藥房」的商業活動,每天都會有一位白髮蒼蒼的老先生,在接近中午時踩著腳踏車出現在保安堂附近,許多熟悉他的居民會固定向他買藥,另外也有僅存的一家傳統跌打損傷接骨所,服務著一群懷舊的老漁民。

紅毛港的唯一

紅毛港有許多只有一家的店家與單位,有鐘錶店、郵局代辦處、漁會、農會改為華南銀行、幼稚園以及海汕國小等,海汕國小一直是紅毛港的最高學府,禁建的政策的確影響了地方的發展。

海陸交通 連結外面世界

過去的紅毛港原與中洲相連,民國56年港務局因挖掘第二港口,隔絕了中洲與紅毛港,而必須以渡輪接駁至其他地區,目前中洲、小港渡輪站均有船隻抵達紅毛港,陸運則有63及78號公車連接小港站及鹽埕站。一般來說中洲及小港輪渡站,是為了方便在中洲及小港工業區上班的居民,而公車則是許多外地求學的學童最主要的對外交通工具,平常居民的購物、上街,仍以腳踏車、機車代步,尤其是機車是紅毛港最大眾化的交通工具,從紅毛港有七家以上機車行的數量,就可看出機車有極大的需求量。近來由於高字塔藝術文化園區的成立,假日常有民眾到此,尤其是遠道而來的民眾常為交通所苦,主要因為紅毛港地處偏遠,旅客人生地不熟,常因轉車而迷路的情形時有所聞,地方建議市府可規劃一條從火車站發車的公車路線。

另外,紅毛港還有一條舊時的陸道,這是在紅毛港隸屬於高雄縣時間,有高雄客運連接紅毛港至火車站,目前高雄客運雖仍維持每天早上六點五分發車,但已改為從林園到鳳山,每天只有一班去程的班次,是紅毛港最早開發的公共陸運。

凝止的年代 被定格的生活步調

曾被作家吳念真稱為「凝止於五○年代村落」的紅毛港,三十多年來的清晨依舊,早餐店、運動的老人們、準備上班的人們、上街買菜的外籍新娘早就穿梭在古意盎然的巷道裏,是紅毛港生活中最有朝氣的時候。

不到六米寬的「海汕路」,由於路窄很少聽到汽車的喇叭聲,只是零星的機踏車聲,中午過後的紅毛港,總是靜悄悄的!如果你恣意地走在這條老街上,你將看見老嫗悠閒地躺在籐椅睡午覺,問她們為什麼喜歡在騎樓睡午覺,她們會用一口海口音告訴你,這裡的房子多為西北、東南向,沒有現代大樓飽受日曬的炎熱,在露天下吹電風扇,可以睡一個涼爽的午覺。

而黃昏後的村裏風光最是精采,許多人陸陸續續下班回來,讓入夜前的紅毛港熱鬧起來,家家圍聚一邊用餐,一邊看電視的場景到處可見,但一過晚上九點,這裡又恢復寂靜。

現今紅毛港的生活方式,常令人有錯置在民國50年代的感覺,尤其漫步走在海汕路上,想像著紅毛港在這條街上出生、懂事、結婚、生子、死亡,彷彿一條時光走廊,伴隨著許多紅毛港人,對他們來說,不管未來遷村路如何走?這條街所載運的人生故事,值得紅毛港人回味再三,或許也是走過那個年代的「多桑」與「卡桑」最深刻的家鄉記憶!