發布日期:2002-10-01更新日期:2002-10-01

【產業篇】

浪裡白條 紅毛港的拆船業

文/朱晨

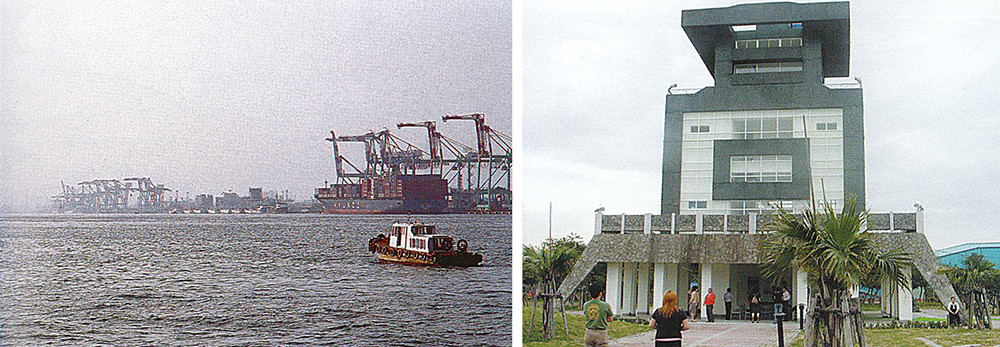

拆船業在工業時代的高雄市,是經濟起飛的原因之一,台灣因為天然礦源缺乏,拆船所得的舊船板和廢鋼,正好符合民國60年代,石油能源缺乏時對鋼鐵原料的需求,高雄市的拆船業曾是國際拆船的重心,並有「拆船王國」之稱,紅毛港的漁民也因政策使然,也投入拆船這一項特色產業。

拆船業帶來繁盛經濟

在填築二港口發展貨櫃航運,紅毛港地區喪失五百多甲潟湖之後,漁民轉而投入拆船業打零工。紅毛港文化協會洪瑤昌總幹事表示,二港口興建後,因經濟來源的切斷,一向仰賴養殖內海魚產的居民轉而靠著其它打零工方式生存,拆船業是其中之一,其餘有的人則到中鋼、中船等單位工作。

其實拆船對紅毛港人而言並不陌生,因為在漁獲量豐盛時期,不少紅毛港人曾對著拖吊進港的廢商船和廢軍艦上的傢俱感到新奇,打漁雖然有錢,卻鮮少見識過船上的歐風舶來品,因此紅毛港人最先是購買著拆船之後的商品,才認識了拆船業。

紅毛港進入拆船業是民國50年代,以拆解進口舊船的時期,紅毛港碼頭是將廠商購進的舊船先拆解傢俱,然後再將船體拖至大人宮進一步解體,這一項工業的引進,對於海岸生態之戕害更形雪上加霜。捕魚的盛況可說一年不如一年,想要從事討海事業的人只得退居內陸做起草蝦養殖了,由於進入這一行專業性要求更多。所以不少昔日捕漁的人只好自求多福,紛紛轉向拆船業。

民國75年大仁碼頭發生了死傷慘重的卡納利號油輪爆炸事件,且民國78年大仁拆船碼頭被高雄港務局收回之後,拆船業沒落,目前紅毛港的拆船公司,只剩下七家公司還在運作。

展望未來盼建拆船紀念公園

拆船業在紅毛港維持了一部份失業人口的生活,是不變的事實,洪瑤昌表示,未來如果紅毛港不遷村了,仍可以在此建造一處拆船紀念公園,來緬懷這一段滄桑往事。

凡走過的必留下痕跡,即使紅毛港人沒有想到有一天會再靠拆船維生,但畢竟是一段無法抹滅的過往。

浪裡白條 380年的海洋文化傳承

追逐「烏金」

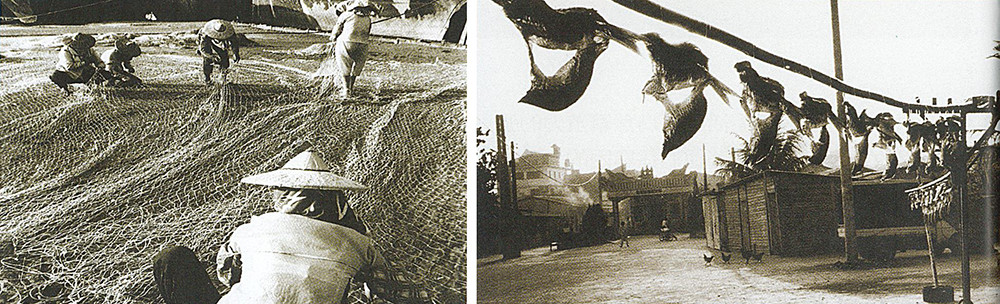

大約明朝時期,舊名打狗的高雄已經有一批捕烏魚的漁民聚集,他們如候鳥一般,定時隨黑潮的漁汛南下,追著俗稱「烏金」的烏魚而來,在紅毛港這個地區以茅草紮營捕烏,這批身手矯健、經驗豐富的海中之子,總是搭著兩艘捕烏的主筏,以及隨行在四周的五艘副筏,在海中與浪搏鬥,希望能靠著強健的體魄以及祖先傳下來的漁撈經驗,獲得一家的溫飽,這一群人的生活因為烏魚繁殖力的強盛而得改善。烏魚,帶著他們從窮困的大陸前來台灣定居,也帶著他們成為福爾摩莎島的一份子。

紅毛港文化協會總幹事洪瑤昌指出,紅毛港的產業高峰期,應從明朝開始,紅毛港的祖先來到台灣已經超過300年,一直到三十五年前紅毛港遷村計畫,紅毛港從南部地區豐饒的漁村,變成產業衰退的小庄頭。

然而這段期間,紅毛港380年的歷史傳承是不容遺忘的。紅毛港漁業的發展隨著漁獲的消長、技術的進步,以及養殖科技的成熟,可以明顯地分成「烏魚時代」、「卡越仔單拖漁船時代」、「草蝦文化時代」。

冬季的豐收

捕烏魚有個古老的禁忌,一旦在漁汛來臨時,也就是農曆冬至前一個月以及後一個月,所有捕烏的漁夫都得住進藏寮,不能回家,因此一座座藏寮就是漁夫們暫時棲身之地。洪瑤昌說,小時候只要祖父們開始捕烏魚,村裡的小孩子都有一種莫名的興奮感,大人們摩拳擦掌準備來個一年裡頭最大的豐收,而小孩子就站在沙灘上,看著飛躍的烏魚,從海中跳起,被甩入漁網中,孩子們還掛念著藏寮中香噴噴的「鍋巴」,因為這是物質匱乏時代,孩童唯一的零食,看著大人努力捕烏魚,大家心裡又想著,又是豐富的一年來臨了。

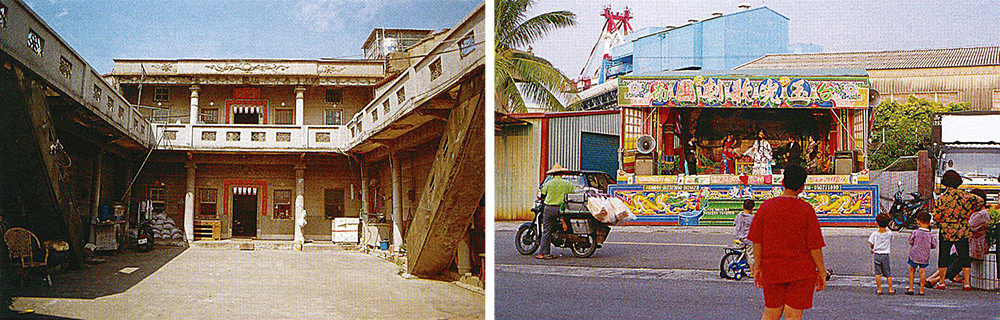

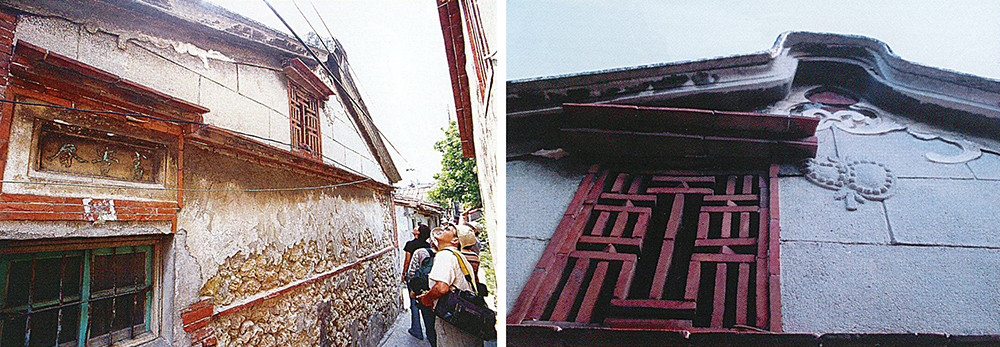

烏魚季節之後的狂歡

洪瑤昌說,民國50年代前的紅毛港人,因為烏魚帶來許多財富,彼時大家競相捕烏之外,當然也比賽誰蓋的紅瓦厝最大,最漂亮,當時高雄市區最好的房地產有不少在紅毛港,紅毛港得天獨厚的天然環境,造就了漁村繁華盛況,每年烏魚季節過後,船家大把大把鈔票入袋,為了慶豐收大家也各自邀請戲園、劇團前來慶功表演一番。

由於紅毛港的漁民和枋寮一帶漁民互動頻繁,所以每年「明華園」都會在紅毛港連續上演一個月,而傀儡戲和布袋戲也同時被邀請到村莊裡,來個戲曲大車拼,捕烏魚所得的漁獲量,往往會反映在明華園扮仙時的數量,以及小生胸前的金牌上。

洪瑤昌說,漁獲大豐收時,歌仔戲上演之前的扮仙,都賽過戲曲上演的時間,而贈送歌仔戲團小生們所戴的金牌,個個都像銅鏡般碩大,除了金牌,賞給歌仔戲園的有時還有肥美的烏魚仔,以及上萬元的現金,紅毛港人出手之闊綽,令人瞠目結舌。

卡越仔拖回高經濟漁產

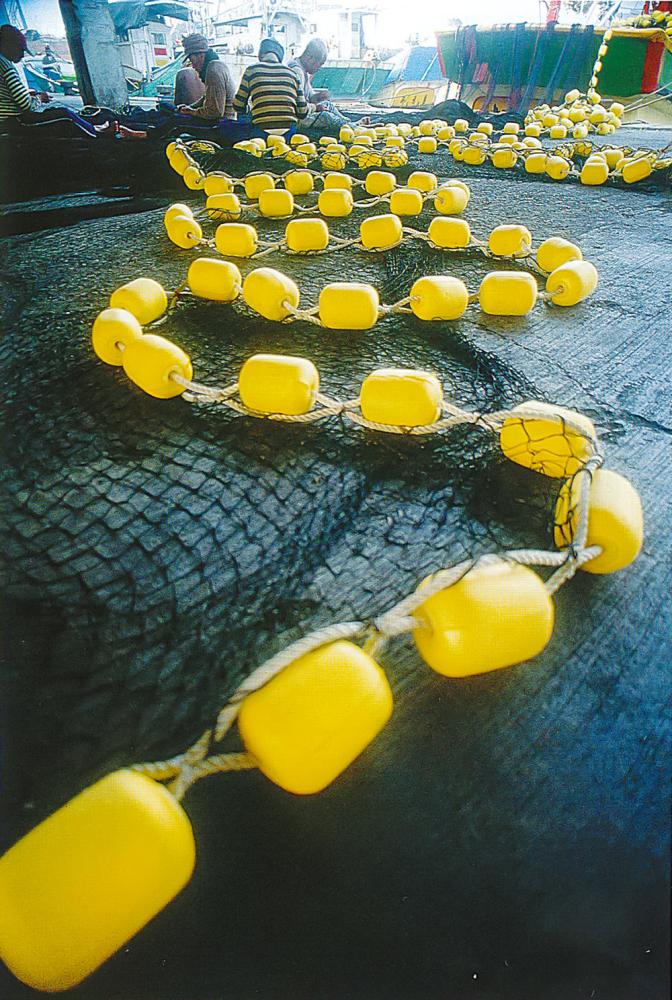

日治時代,日本人將養殖的技術輸入台灣,然而紅毛港地區因為烏金滿天飛,根本只將養殖當成副業經營,一直到50年代之後,進入了動力時代,從日本而來的單拖漁網進入台灣,這種省力又省時的新技術又帶給紅毛港次產業的高峰,竹筏捕烏漸漸走上傳統。

民國50至70年代是卡越仔全盛時期,一部造價都在九千萬元以上,兩三名股東一起造船,幾個月就將成本拿回了,單拖漁船出海多半捕烏魚、草蝦以及其他高經濟價值的海產,而如今高雄的二港口一帶潟湖則是紅毛港人養殖蛤仔、蚵仔以及白蟫等海產的內海,因為外海海產外銷日本,潟湖海產供輸台灣的外燴料理,一時之間,全村大大小小都投入了海產捕撈、養殖的行列之中,洪瑤昌指出,當時擔任小學訓導主任一個月的薪水只有一千六百元,而上船捕漁的青少年一個月就可賺取四、五千元,難怪漁村子弟紛紛輟學,全村陷入一片搶錢風潮中。

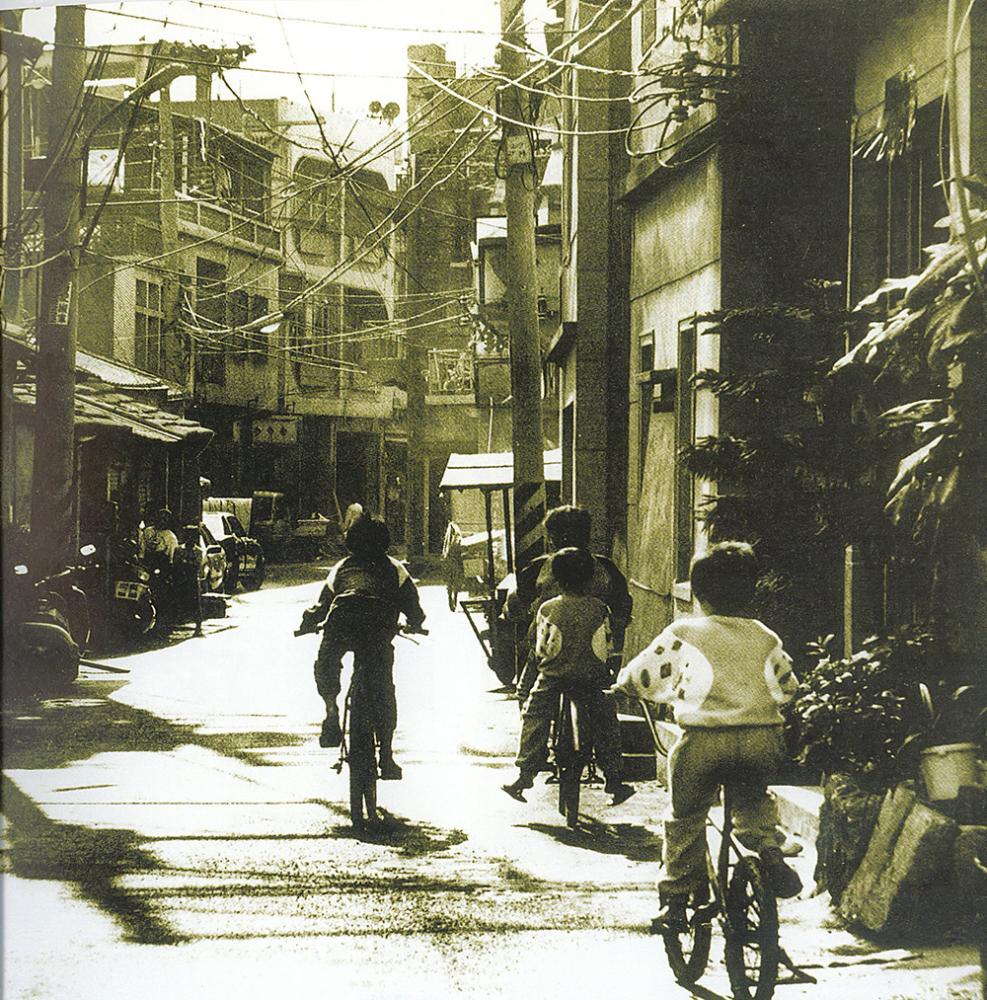

當時的富裕,造成不少原有的紅瓦厝改成鋼骨RC結構的平房,紅毛港外海之中經常保持有900艘1200到1500匹馬力的卡越仔穿梭,熱鬧的海面一直到民國68年石油危機之後,由於成本上升、漁獲減少才平靜下來。(註:卡越仔即是單拖網漁船之日語發音)

顛峰後的高智慧產物

老天爺賞賜的天然漁獲走到了盡頭,紅毛港的漁業並沒有走入夕陽之中,洪瑤昌說,有些人不再捕烏,也不再捕漁,但是長久以來的討海天賦並未消失,紅毛港人再度發揮他們的智慧,從養殖之中再創第三次產業高峰─草蝦文化。

草蝦養殖是日本人引進台灣,但紅毛港人將之發揮到淋漓盡致,紅毛港人可以從一隻草蝦苗養殖、繁殖到66隻,台灣當時被稱為世界級的草蝦王國,而這個王國之中,紅毛港的草蝦生產輸出量就佔了全國的74.3%,全盛時期的草蝦街有268座養殖池,全部日以繼夜不停地繁養著價格昂貴的草蝦。

草蝦養繁殖業是穩定下來了,然而外在的環境因素卻一步步吞噬往日的漁業盛景,民國61年紅毛港人最賴以維生的潟湖,因二港口計畫被填埋,數百名民眾的生計未獲得妥善照顧,洪瑤昌不平地指出,連轉業輔導都沒有,更不要提技術的移轉了,紅毛港人最耀眼的漁業文化頓時被腰斬。

接著又是草蝦的世紀黑死病─白斑症的蔓延,一夕之間紅毛港人的生計、心血全部化做烏有,而民國54年所提的遷村計畫更讓紅毛港人無所適從,昔日的漁業天堂飛灰湮滅,紅毛港人被逼得只有四處打零工一途,而可愛的故鄉周圍又聚集了一批中鋼、中油等工業社會新貴,那些揮金如土的日子已遠離,趕著上船搶錢的美夢也成了惡夢,紅毛港人有的只得離鄉背井,有的繼續轉戰到南洋或者中國大陸養殖白蝦,還有一批人從事地方文史工作者如洪瑤昌等人,花費時間整理鄉土文史,希望讓鄉親們痛定思痛之後,集思廣益大家尋找一條新的產業之路,再造紅毛港的昔日風貌。