發布日期:2002-10-01更新日期:2002-10-01

【地理篇】

與世界接軌的港口 高雄第二港口發展史

文/王御風

高雄南端最重要的港口

自然環境

紅毛港位於高雄市小港區,為高雄港最南端的沙洲,該沙洲原本與旗津相連,高雄市區可經由旗津直接到達紅毛港,但在民國56年,高雄港在紅毛港最北端地區開闢第二港口,紅毛港從此無法與旗津相連,旗津成為與高雄市分割的離島。

實際上,紅毛港的自然地形經過相當大的變化,從十七世紀荷蘭人所畫的地圖看來,紅毛港附近應該有個港灣,在今天大林蒲與紅毛港埔頭仔之間有個潮流口,可供船隻進出,使得紅毛港成為控制下淡水溪以及進出鳳山的海陸要衝,成為高雄西南端最重要的港口,這也是為什麼荷蘭人會以此地作為其基地的主因。

紅毛港的正式地理名稱為「海汕」,海汕就是海線的意思,指的是海濱沙灘的狹長地形,而紅毛港的地形正是如此,因此就被外人稱為「海汕」,在清代,紅毛港也稱為「海汕庄」,今日海汕之名已經不見,僅剩下一些機構以「海汕」為名,留下歷史記憶。如主要的道路「海汕路」、歷史悠久的「海汕國小」與「海汕派出所」。

在十七世紀後,紅毛港的港灣地形漸漸淤積,到了清代乾隆時期,當時所繪的地圖淤積,到了清乾隆時期,當時所繪的地圖已經不見其港灣地形,大林蒲與埔頭仔已成為連島沙洲,紅毛港也失去了港灣要衝的重要性,成為以捕烏魚為主的海港。這種地形的改變,讓當時荷蘭人在此的建設消失無蹤,因此,紅毛港後來也就無法如同府城一般,成為著名的觀光景點。

從清代開始,台灣流行的「漁塭」養殖業同樣也在紅毛港開始興盛,紅毛港的漁塭一一興起,到了日治時期,日本政府更加提倡,使得紅毛港的地理景觀,漸漸成為與台灣南部小漁港村落相同,漁塭遍布、漁船林立的漁村風貌,而不是最初漁業、商業、運輸業並進的大港。

由於靠海,紅毛港後來的聚落或發展都與海有關,來到此地的居民,多半是因捕魚而來,並且以家族為主,五大聚落中,除了「埔頭仔」外,在各聚落中,都有一主要大姓,各聚落也有其「角頭廟」,形成典型的台灣村落樣貌。

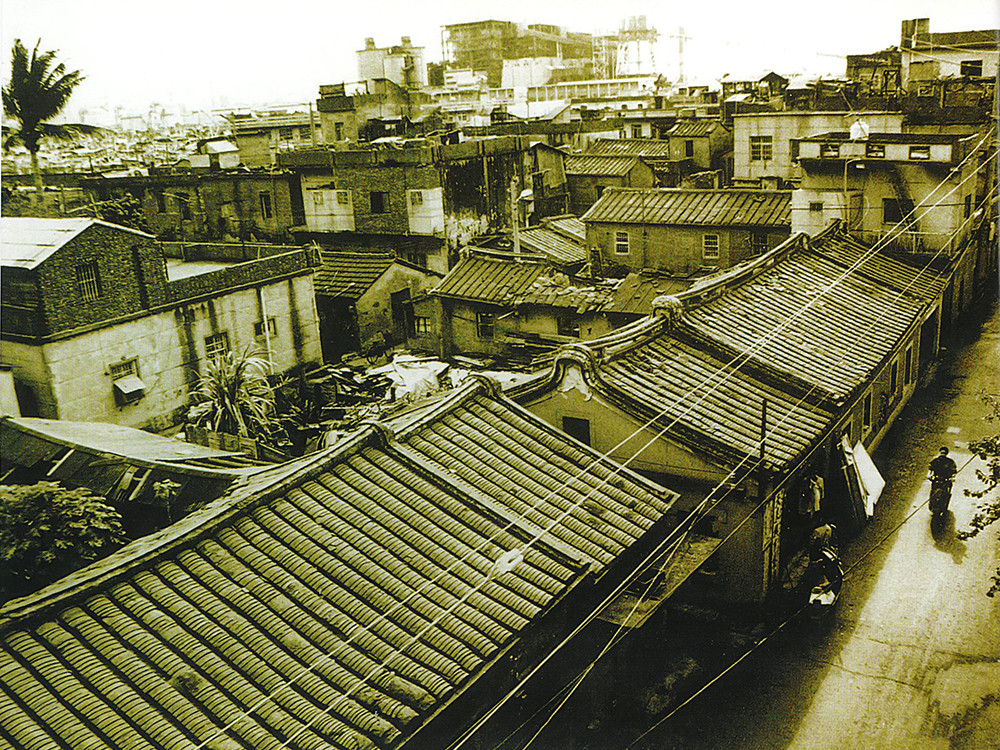

因為海風強勁,當地的住宅為避風,多呈坐西朝東,平面格局均以三間起或五間起的一條龍或三合院為主,住宅主要為清代、日治及戰後所建,各有其特色,可說是高雄市區舊式住宅保存最多的地區。演變至今,除了歷史悠久外,也與禁建造成當地房舍無法改建,有著相當程度的關係。

高雄第二港口發展史

以漁港聞名

紅毛港的發展,顧名思義,與「港口」完全脫離不了關係。從最早期來到此地的居民,是因為捕烏魚而來,到荷蘭人以此地成為海事基地,都是看上它優良的港灣條件,四百年來的紅毛港歷史,都是圍繞著「港口」而進行。

但紅毛港從有文獻記載以來,都是以「漁港」而聞名,與哈瑪星附近的第一港口,到後期以商港為主的情形截然不同。由於紅毛港是鄰近台灣南部著名的烏魚漁場,因此捕烏魚成了這座港口最有名的經濟功能,持續到現在依然未變。

也因為捕烏魚的關係,許多大陸沿岸的漁民開始在此紮營休息,最後乾脆舉家遷移,成了紅毛港的居民。到了日治時期,日本人帶來了新的捕魚技術及設備,捕魚量更冠於附近各港,由於經濟收益佳,更讓家中小孩承繼衣缽,繼續捕魚,很少人會去考量升學,這也是在台灣少見的現象。

高雄二港口

與紅毛港命運相關的,就是高雄港第二港口的開闢工程。高雄港從日治時期的擴建工程後,就成為南部最重要的轉運港,縱貫鐵路加上南進基地,讓高雄港的業務蒸蒸日上,到了戰後,依舊維持榮景。

戰後的高雄港,配合台灣的經濟發展,從民國47年開始,展開十二年的擴建計畫,奠定日後良好的發展基礎,到了民國52年,甚至因為發展迅速,出現港區土地不敷使用的盛況,從而開發新商港中島區,也可看出當年高雄港的盛況。從民國58年開始,政府更決定由高雄港試建貨櫃碼頭,中國航運公司將性能較優的雜貨船,改裝為裝卸十公尺貨櫃的貨櫃船,高雄港也將蓬萊區一號碼頭,改為臨時貨櫃碼頭。民國58年11月,中國航運公司的第一艘貨櫃船「東方神駒號」到高雄港停泊作業,開啟了高雄港貨櫃作業的新紀元,也宣布高雄港新時代的來臨,第一、二、三貨櫃專區也逐一興建完成啟用,奠定高雄港成為世界級貨櫃港的基礎。

高雄港的繁華,提升其重要性,在當年兩岸關係緊張的時刻,一但發生戰爭,高雄港勢必會遭到封鎖,也會讓國內外的商業遭到重大打擊,在此考量下,高雄港興建另一港口,成了當局的當務之急。

根據前高雄港務局長李連墀的回憶錄指出,前省主席陳誠民國38年巡視高雄港時,提出增建二港口的主張,著眼點也是「高雄港港口甚窄,易遭破壞,應再開一港口,支援軍事需要」,一直等到民國52年,李連墀出任高雄港務局長後,才積極啟動,專案呈報。

事因攸關國防,當年以極快速度批准。民國52年,當李連墀提出此意見後,立刻得到當時省府(當時高雄港屬省府)省主席黃杰、交通處長陳笙簧的支持,黃杰面報蔣介石總統,立刻批准,民國52年9月,高雄港呈報「初步計畫」,選定紅毛港附近為二港口位置,民國54年2月成立「工作小組」,民國56年10月開工,歷時七年九個月,在民國64年6月完工。

隨著二港口的落成,現在成為二港口地標的信號台也一併完成,當時興建的目的是供引水人休息,只要信號台人員一通電話,在當地休息的引水人就可迅速將船引進引出,但後來此功能卻無法發揮,形成華而不實的地標,所幸近日在地方人士的巧思下,成為閒置空間再造的典範,也變成當地最有名的景點。

二港口的興建,對紅毛港居民來說並非完全的好事,民國56年二港口開始興建後,就開啟紅毛港禁建的命運,民國61年,高雄港提出遠程發展計畫,以紅毛港為大林商港預定地,接著又擬以紅毛港為第六貨櫃港,並提出遷村計畫,但從此之後,則陷入反覆的討論之中。而紅毛港「姓蘇仔」聚落的張姓家族,就因為開闢二港口,成了第一批遷村居民,集體遷往小港臨海新村。

新舊海堤

傍海為生的紅毛港,其海堤共有新舊兩處,在不同的時期,發揮保障紅毛港居民身家安全的功能。舊海堤從海汕一路起,到海汕四路止,全長約兩千公尺,在二港口尚未開挖,填補海埔新生地前,舊海堤捍衛著紅毛港居民的生計。

原來紅毛港並沒有海堤,在高雄港築成後,自然地形遭受破壞,天然堆積成的海汕,被高雄港防坡堤阻絕南流的海潮沖刷,日復一日,靠外海部分的海灘越來越狹窄,對民宅的威脅也越來越大,到最後,甚至與海汕路僅有咫尺之遙,海浪都在屋後狂吼。

為保護紅毛港居民,民國49年11月,小港鄉公所提請省議員王國秀、朱萬成、林清景於省議會中向省府建議,編列預算新台幣六十四萬元續建紅毛港海堤,這也就是現在的紅毛港舊海堤。紅毛港舊海堤高約三公尺,頂寬七十五公分,以混凝土築成,堤上寬一點八公尺、以斜向東北的 石構成。但紅毛港沿岸,仍有二千公尺的土堤尚未改建,每逢颱風來襲,依然險象環生,要求全面改建的呼聲不斷。

而這一切現象,在二港口建立後完全改變,二港口興建時,許多抽起的海砂,就在舊海堤外興築海埔新生地,並在新生地外興建新的堤防,阻止海浪侵襲,從此新堤防肩負起護衛紅毛港的重責大任,卸下重任的舊海堤,則靜靜躺在村落,訴說著人與大海搏鬥的故事。

參考資料:

紅毛港史蹟調查研究工作小組,《紅毛港史蹟調查研究專輯》(高雄市:高雄市文獻委員會,民國84年12月)。

吳連賞,《紅毛港的聚落發展與社會變遷》《環境與世界 第二期》(高雄市:高師大地理系,民國87年11月)