發布日期:2002-10-01更新日期:2002-10-01

【歷史篇】

紅毛港開門 紅毛港細說從頭

文/王御風

紅毛港開門 歷史年表─紅毛港小檔案

1624 荷蘭人在此建立基地,亦為紅毛港地名的由來

1662 鄭成功驅離荷蘭人,荷蘭人企圖以紅毛港為前哨港反撲

1664 荷蘭人撤離紅毛港據點

1893 隸屬臺南廳鳳山縣鳳山下里紅毛港庄

1895 甲午戰爭馬關條約把臺灣及澎湖割讓日本

1920 改制為高雄州鳳山郡小港庄紅毛港

1924 創設大林蒲公學校紅毛港分教場

1933 大林蒲公學校紅毛港分教場廢除,紅毛港公學校正式成立

1945 臺灣光復,依臺灣省鄉鎮組織章程劃為高雄縣小港鄉管轄

1951 紅毛港國民學校改稱海汕國民學校

1967 第二港口正式破土開工

1968 紅毛港劃入臨海工業區即實施限建

1969 臺電大林廠,中油大林廠設廠

1972 劃出臨海工業區並實施禁建

1975 第二港口完工正式通航

1976 高雄港務局提出紅毛港遷村構想擬設大林商港區第六貨櫃中心

1979 小港鄉併入高雄市改為小港區

1981 臺電南部燃煤中心設廠

1988 燃煤廠污染圍堵抗議,決定每戶六十萬元房屋津貼,蘇南成前市長承諾十年內完成遷村,否則續發放房屋津貼

1991 選定遷村地點為牛寮、中崙

1998 十年期滿,居民要求續發放房屋津貼,封港抗議

2000 紅毛港遷村土地中崙、牛寮被倒廢棄土,重新鑽探地質,進行換土

2002 紅毛港居民權益促進會成立,爆發炸船封港抗議事件

資料來源:紅毛港遷村真相

為什麼叫做紅毛港?

高雄市的紅毛港,近年來因遷村問題而聲名大噪,許多人乍聽地名,都覺得很好奇,為什麼叫做「紅毛港」,這是什麼意思呢?實際上,在台灣有許多地名都與「紅毛」有關,其中以淡水的紅毛城最為著名,而紅毛港也不光只高雄才有,在新竹,同樣也有一個紅毛港。

這麼多的「紅毛」,代表什麼意義呢?其實它所象徵的是十七世紀荷蘭人、西班牙人統治台灣的歷史,台灣人對荷蘭、西班牙人都稱「紅夷」、「紅毛」,因此與其有關的地點、建築,都冠以「紅毛」之名,例如台南的赤崁樓、安平古堡,同樣也被稱為「紅毛樓」。

所以,紅毛港的得名,就應該與荷蘭人有關(西班牙人勢力範圍在台灣北部)。紅毛港當地的傳說指出,荷蘭人當初來到台灣時,除了在今日台南設置大本營外,在今日的紅毛港地區,也是其一處重要基地,荷蘭人不但在此登陸,還設置海關於今日濟天宮附近,是為安平港的輔助港,也有許多荷蘭人在此地駐守。

甚至,在鄭成功將荷蘭人趕出府城(台南)後,荷蘭人還一度利用紅毛港,當做反攻的前哨港。當時荷蘭人在此登岸紮營,雙方大戰一觸即發,後因鄭軍嚴陣以待,荷蘭軍隊又水土不服,荷蘭軍隊才撤退,這也可說是「紅毛」在台灣南部的最後活動了。

從當時所繪製的地圖看來,昔日紅毛港附近,一直到下淡水溪(高屏溪)之間,其實是個廣闊的港口,當時以海運為主的船隻,應該都是由紅毛港附近進出,因此上述的傳說,應該有相當的可信度,「紅毛港」的由來,還有這麼一段歷史事蹟,也是高雄市最早開發的地區之一。

而紅毛港,其實與高雄市其他地區的發展也有關係,「前鎮」、「右昌」、「左營」等地區,是早期明鄭設置軍隊的地區,其所防備的敵人,有人認為就是紅毛港的荷蘭軍隊,這可說是高雄早期歷史發展的重要區域。

地理的因素,讓紅毛港在當時成為重要的港口,也使當時來到台灣的荷蘭人,在此地開城闢地,可惜的是,經過三百年後,遺址都不見了,只留下「紅毛港」這個名稱,供人追憶。

紅毛港發展史

紅毛港早在荷蘭時期,就是高雄地區最早發展的地區,實際上,在紅毛港附近,更有鳳鼻頭的考古遺址可以說明,紅毛港一帶,從很早時期,就有許多人在此活動。

紅毛港之所以從這麼早期,就有許多人來此活動,與海洋絕對脫不了關係。因為紅毛港早在三百多年前,不但有廣闊的港灣,還是下淡水溪的出海口,因此吸引了許多人前來,而「海」、「港」的淵源,也一直圍繞著紅毛港的發展,直到現在。

台灣南部,從明朝末年開始,就以捕烏魚而聞名,尤其是「打狗、蟯港、下淡水」為主要的漁業中心,打狗是今天的高雄港,蟯港則可能是高雄縣彌陀鄉烏樹林,至於下淡水,指的是高屏溪,以當時的地圖看來,下淡水溪出口處,就是紅毛港,因此紅毛港應是當時的漁業中心。

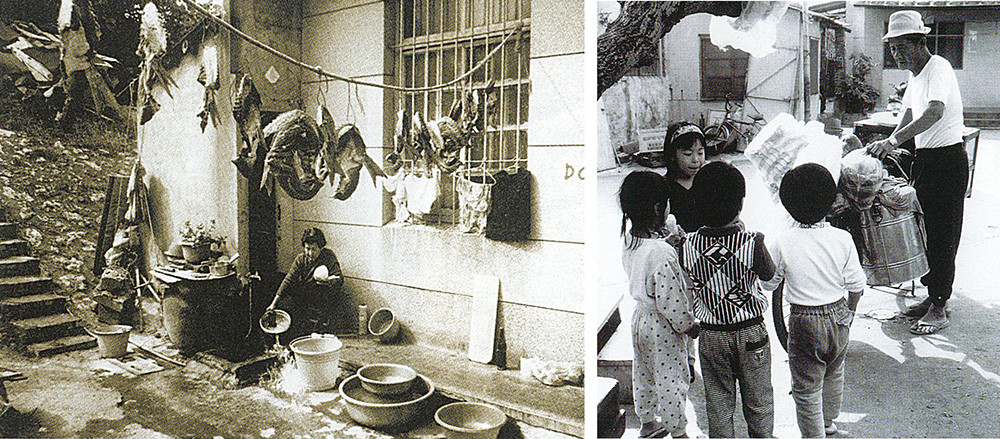

實際上,紅毛港最早期的發展,就是如此,這些當年從大陸來到此地捕魚的漁民,在此地建立漁寮,並在漁場附近居住,原本只是捕魚期休息的地點,慢慢形成了聚落,更在埔頭仔(今海澄里)、姓楊仔(今海昌里)、姓李仔(今海豐里)、姓洪仔(今海原里)、姓蘇仔(今海城里)定居下來。尤其明末清鄭對抗之時,清廷為了防範鄭軍強大的海上勢力,特別將沿海居民都強迫遷到內陸,不許民眾出海,更迫使許多漁民遷移到台灣,自然也有很多人來到紅毛港。

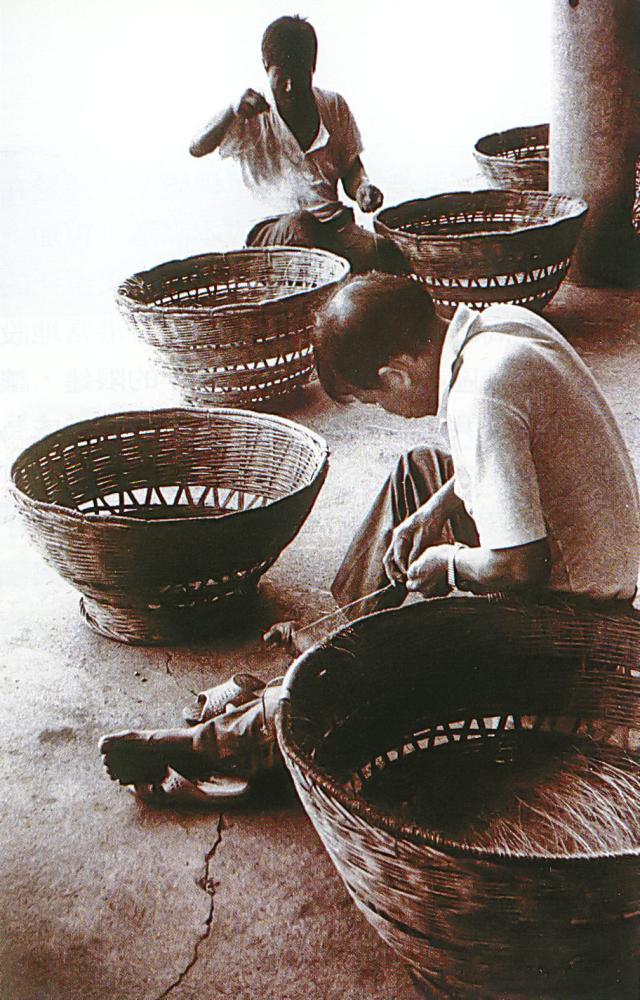

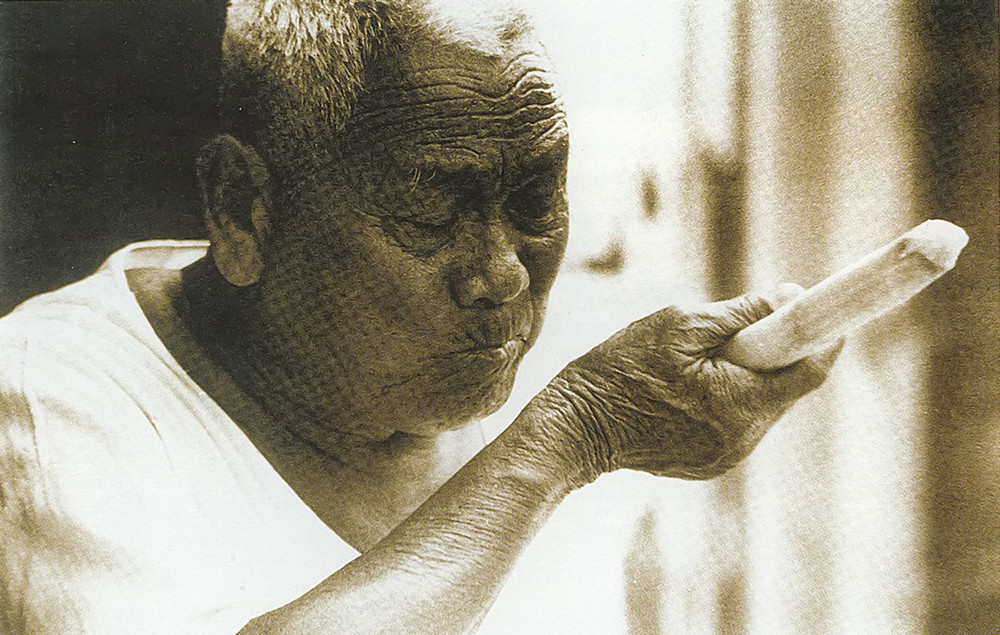

因此,紅毛港人可說是「漁民後代」,三百多年以來,他們的生活都與漁業脫離不了關係,後來雖然因為港口的逐漸淤塞,紅毛港不再像荷蘭時代,地理位置獨霸一方,但討海維生的生活型態卻不曾改變。

除了捕烏魚外,清代高雄最盛行的漁業養殖業,同樣是紅毛港人另一種生財之道。清代的《鳳山縣采訪冊》中,列出全邑漁塭,高達九十六口,其中與高雄市相關的,就有四十口,可見這是當時最重要的產業之一,沿海地區,幾乎都有養殖,紅毛港自然也不例外,這種養殖業,主要是以養殖虱目魚為主。

到了日治時期,紅毛港的漁業,更進入一個高峰。日本政府積極推動紅毛港的漁業,甚至加以「技術改良」,把日本研發的先進技術,帶到紅毛港來,尤其是每年冬天的烏魚汛期,紅毛港內更是相當熱鬧,等待捕烏魚的漁船,將港區擠得水洩不通。據民國48年的統計,紅毛港有動力漁船79艘、舢舨34隻、竹筏982隻,這個規模大於日治時代整個鳳山郡的總和,當年紅毛港的漁獲量是2475公噸,是民國29年整個鳳山郡漁獲量的63.75%,由此可見從日治一直到戰後初期,紅毛港在高雄地區,漁業市場的分量。

在當時,捕魚其實也是較優渥的行業,日治時期到小港糖廠上班,月薪約十餘元,而一斤蝦的價錢就高達二十餘元,也因此,在紅毛港的居民,通常在紅毛港公學校畢業後,多半選擇捕魚為其終生的工作,也讓紅毛港的漁業世家,世代家傳而下,也造成了與其他地方較不相同的社會習俗,並沒有太多的升學主義氣息在當地散發。

富裕的紅毛港在戰後有了轉變。其一是在兩次能源危機後,近海漁業成本高漲,再加上漁源減少,讓漁業的獲利不如以往。更重要的則是,在高雄港擴建後,為了在紅毛港當地設立大林商港區,展開長達三十多年的限建,讓紅毛港的公共建設明顯落後,也使紅毛港成為高雄市最不先進的地區。

這個影響紅毛港深遠的政策,主要是在民國56年闢建高雄港第二港口後展開,民國57年紅毛港被劃入臨海工業區後,開始實施限建,並且開始討論遷村,到了民國61年,高雄港提出遠程發展計畫,以紅毛港為大林商港預定地,接著又擬以紅毛港為第六貨櫃港,並提出遷村計畫,但從此之後,則陷入反覆的討論之中。

遷村計畫在民國73年首度提出,分為近程與遠程兩種,近程利用海埔新生地,遠程則利用都市計畫的農業用地進行遷村,但在紅毛港當地居民意願低落,以及市議會反對下遭擱置。到了民國81年,在行政院主導下,完成遷村的修正案,市政府並在民國83年成立「紅毛港遷村辦公室」持續溝通,但至今遷村仍未有具體解決,讓大家均可接受的方案,紅毛港居民只好繼續居住在三十多年前興建的房舍及公共設施中,何時能夠結束這場爭議,還是個未知數。

紅毛港人從哪裡來?

紅毛港是一個相當有歷史感的地區,這不是說因禁建而使得舊建築得以保存,更重要的是,數百年來,居民維持著以漁業為主的生活,以及從早期就演成以家族為主的五大聚落區。

紅毛港既以漁業為生,祖先來此定居自然與「漁業」有關,最早來到紅毛港的居民,就是中國大陸泉州、金門一帶來到此地捕烏魚的漁民,最先只為躲避風雨,在此地搭建草寮休息,漁汛期過後,還是回到大陸故居,但日子一久,發現在此居住更方便,於是逐漸形成聚落。

紅毛港是個狹長的沙洲地形,全長約四公里,最窄處二百公尺,最寬可達至五百多公尺。最早來此定居的是吳姓、楊姓、洪姓的家族,他們就居住在沙洲的中間,隨後其他的家族來此,則向四周逐漸擴張,形成五大聚落。

這五大聚落,概以各大家族姓氏為其村落名稱,如「姓楊仔」、「姓李仔」、「姓洪仔」、「姓蘇仔」、「埔頭仔」。除了「埔頭仔」之外,「姓楊仔」、「姓李仔」、「姓洪仔」、「姓蘇仔」就是以楊、李、洪、蘇為主的聚落,明白易懂。

既然如此,那麼「埔頭仔」是什麼呢?根據紅毛港文化協會總幹事洪瑤昌表示,「埔頭仔」是「墓仔埔的頭前」,也就是在墳地前端的土地。以往舊部落往生的人士,通常會埋葬在村落不遠的外圍,而「埔頭仔」就是在這些墓地附近之地,也就是最外圍的聚落,通常人們不願在此居住,但當內部四大聚落都人滿為患時,後來人口只好向外移,有如今天的衛星城市,這裡居住的多半是楊、洪、林等姓的居民。

這五大聚落就是今日紅毛港行政區的依據,在日治時期,日本政府推行保甲制度時,就以這五大聚落劃分為五保,在戰後,則將這五保分別命名為海城(姓蘇仔)、海原(姓洪仔)、海豐(姓李仔)、海昌(姓楊仔)、海澄(埔頭仔)五村,隸屬於高雄縣小港鄉,到了民國67年,高雄市升格後,就將小港鄉劃入高雄市,成為高雄市小港區,紅毛港的五大聚落,也就由「村」改為「里」,成為今日紅毛港的行政劃分。

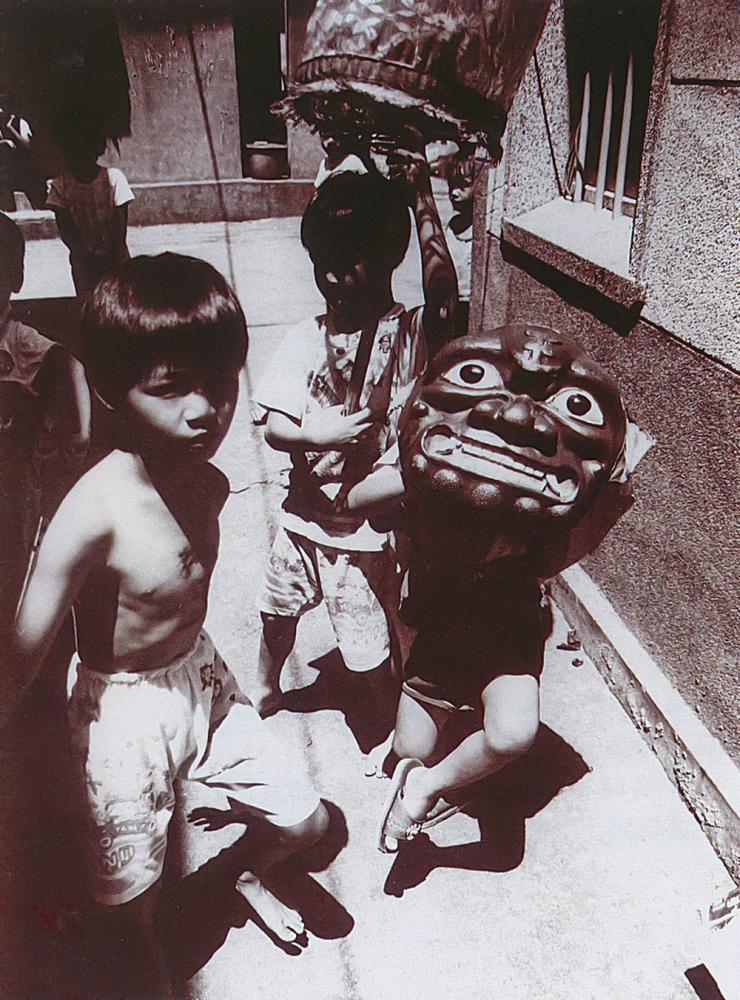

因此,這五大聚落其實保留了許多舊村落的特點,例如在紅毛港有五大廟,仍以各家族為主,是各聚落的中心,這五大廟分別是:朝天宮(姓蘇的廟,海城里)、朝鳳寺(姓洪的廟,海原里)、濟天宮(又名齊天宮,姓李的廟,海豐里)、飛鳳宮(姓楊的廟,但其行政區劃為海澄里)、飛鳳寺(埔頭仔的廟,海澄里),這些廟所祭祀的多半是媽祖、廣澤尊王、保儀尊王,這都與其靠海,以及其原鄉有很大的關係,而紅毛港也是高雄市寺廟最密集的地區,可見其歷史之悠久。

這五大聚落也透露著紅毛港先民來此的順序,洪瑤昌表示,最早移民到紅毛港的就是中心區的楊、洪姓及吳姓,隨後則有李姓的到來,由於李姓人數眾多,吳姓的人較少,逐漸就成為楊、洪、李三姓為主的中心區域。

至於隨後而來的,還有蘇姓、陳姓、張姓、鍾姓的先民,人數較多的蘇姓,成為最外圍聚落(姓蘇仔)的中心,但其與另一個外圍聚落「埔頭仔」一樣,就成為許多後來移民者聚集的區域,不再是單純的以大族為主。如「姓蘇仔」除蘇姓外,尚有陳、張、鍾、洪的居民,「埔頭仔」則有洪、楊、林三姓,這個現象恰好說明了紅毛港五大聚落,由中心向外擴展的歷史發展模式。

這些大姓的聚落,現在多半還留在紅毛港中,但原居住在「姓蘇仔」的張姓居民,卻在二港口開闢時,有二百六十多戶集體遷往小港的臨海新村,離開了自古居住的紅毛港,其他的居民,其命運是否也會如此,則有待日後解答。

參考資料:

紅毛港史蹟調查研究工作小組,《紅毛港史蹟調查研究專輯》 (高雄市:高雄市文獻委員會,民國84年12月)。