發布日期:2002-11-01更新日期:2002-11-01

【軍旅情事】

最高級的眷村-明德新村

台灣第一大軍港

文/非非

現今的左營、一般分為三大聚落。鐵路以東是新莊仔,中間是傳統民居,這兩者皆多為眾所熟知,而位於西邊的軍區眷村,由於「軍事」特殊地位,早期則戒備森嚴。

軍港建立的來龍去脈

其實自明鄭起左營就是一處軍事移民重鎮,直至左營舊城因長期缺乏完善保護及維修,並屢遭天然災害如地震、雨水等損害,加上當時據台的日本當局有目的的拆除,舊城遭破壞已深。中日戰爭爆發,在台的日本海軍欲將原萬丹仔港建設為軍港,又擔心當地居民窺探軍情,竟將舊城中

原居住的居民、廟宇、舊城教會及左營庄役所等地強制遷出。之後又陸續強迫桃仔園、竹仔腳及部份 後居民遷移至新莊仔、內惟等地,1943年(昭和18年)4月間,海軍警備府從馬公移來左營,並改稱高雄警備府,即今日的海軍左營軍區,此後左營即逐漸成為全台灣最大的海軍基地。

海軍與左營密不可分

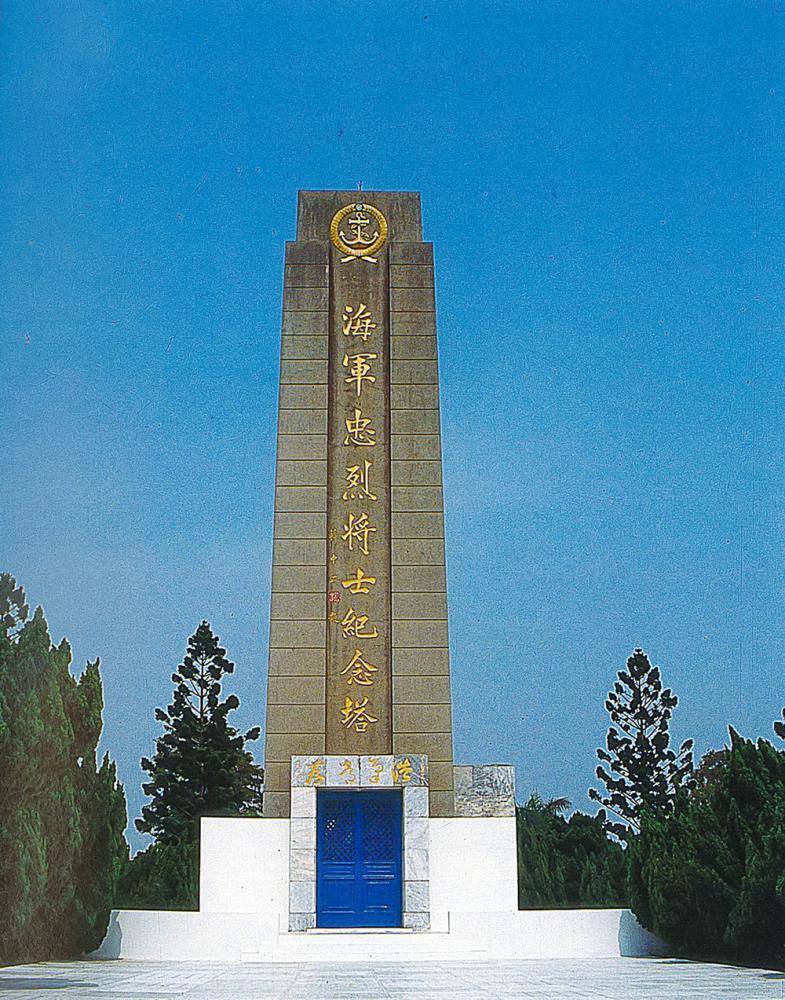

民國四○年代海軍在左營陸續完成了忠烈將士紀念塔、中山堂、四海一家等重要的建築物,目前與蓮池潭風景區同為左營重要的景點。

另外軍方為了繁榮與服務地方,亦在左營地區也設置了許多便利軍民的設施,如桃子園官兵活動中心、海光俱樂部、中正堂、中山堂、海軍總醫院等。綜觀左營地區的發展,其實是與軍港密不可分的。

桂永清時期三大建物

文/朱研

四海一家

四海一家位於實踐路上,日治時代是軍官俱樂部,民國38年海軍總司令桂永清加以修復,如今這棟建築被建築學者李乾朗指出是「現代立體主義」作品,讓不少眷村文史工作者大為讚嘆。

四海一家曾是許多眷村少女美夢所寄,因為這兒每逢周末所舉辦的舞會,是許多人踏出社交第一步的地方,也是不少情侶訂情之地。微暗的燈光,儷影雙雙的景象,讓許多人到了白髮飛霜時,眼神仍然懷念著當年夢幻的餘溫,除了舞會,眷村人家喜慶宴客或結婚也都會選擇四海一家,這可說是眷村之中的「圓山大飯店」呢。

四海一家也是許多眷村人印象最深刻的避難所,從大陸內地和沿海跟著軍隊撤退到亞熱帶的台灣來,眷村人未曾見過「颱風」的潑辣和威力,民國41年11月時,貝絲颱風來襲,只見眷村一夜之間幾成廢墟,七八百口人無處可歸,舉目所見都是殘枝敗葉,滿目瘡痍,受此教訓之後,只要颱風一到,老舊眷舍的眷戶,攜幼扶老帶著棉被,躲進四海一家避颱 風,「四海一家」此時成了諾亞方舟,讓人避去天災,四海一家的溫馨是如此多樣化的。如今四海一家依然保存著俊逸風範,而且還供軍官居住。庭院的錨形雕塑,修剪整齊的南美紫茉莉花道,如茵的綠地以及前方海軍運動場旁的高大雨豆樹形成的綠色隧道,也是左營地區不可多得的騎單車休閒好去處。

中山堂

與四海一家同一條大道的中山堂也是桂永清將軍時所修建,目前放映著高雄市二輪的國片,中山堂在全盛時期,是眷村辦活動的重要場合,蔣公壽辰時就是眷村大小前來鞠躬敬禮的壽堂,小孩子才藝比賽時就是搖旗吶喊的比賽場地;想上海軍子弟小學由於僧多粥少,所以小蘿蔔頭都由長輩帶來,一個個上台抽籤,抽中了就歡天喜地準備上海軍子弟小學。

已故將軍溫可人之女溫秀嫻回想,當時到中山堂看電影只要五毛錢,大家都排隊買票,唯有她可以打電話訂票,而且位置永遠都是第一排第一位或第三位,因為父親當時是軍區最高指揮官,才能享受「特權」。有一陣子流行看話劇和國劇,母親攜著秀嫻前往,開演前往往以打鑼開場,溫秀嫻常被鑼聲嚇哭,母親為了安慰她常常又氣又急,又不敢延遲大家觀劇的樂趣,「中山堂」自然是秀嫻和已故母親最難忘的地方。

中正堂

位於軍區內的中正堂號稱桂永清時期三大建築物之一,和中山堂一樣都是高雄市有名的二輪影片天堂,專門放映西洋影片,時常吸引青年學生前來看「俗又大碗」的洋片,即使遠在高雄縣的學生也不遠千里前來,中山堂和中正堂的二輪影片播放,一度引起市區內戲院業者的抗議,可見它們受歡迎的程度。

中正堂庭前也是花木扶疏,綠樹成林,但很少人知道,小樹林的前方就是左營軍港所在地,沁涼的海風常在黃昏時越過樹林悄悄襲來,中正堂所在地就是日治時代的「竹仔腳」顧名思義以前曾是竹林一片吧。

播映著現代西洋電影,旁邊又是網路咖啡的中正堂竟有這麼古老的年歲,令年輕一輩難以置信,恐怕只有左側青翠的蛇山、無盡的大海和幾度夕陽紅,能見證這一段更迭的軍港發展。

海軍史上爭論極多的名人 桂永清小檔案(1901~1954)

江西貴溪籍,黃埔軍校一期,曾擔任教導總隊長(1934)、駐德武官(1940)、駐英軍事代表團長(1944)、海軍總司令(1948)、參謀總長...。中國舊海軍分為馬尾閩系、黃埔粵系、東北青島系、電雷系四大派系。曾任海軍總司令的桂永清原為陸軍中將,後擔任專業性極強的海軍高階將領自引人爭論,加上由桂永清主策的整肅叛變案件、如海軍官校38年班事件與海軍白色恐怖等案,皆使得桂永清在海軍史上功過爭辯不已。左營眾所皆知的「四海一家」匾額上的題字為桂永清親題,意義是要四大海軍派系能團結如同一家人。

寫著海軍歷史的所在

文/朱研

三樓冰茶室

三樓冰茶室是日治時代所建的建築物之一,與埤仔頭的「十間樓仔」同一時期,「三樓冰茶室」這五棟房屋是土黃色,也屬於一種防空色,讓敵人轟炸機無法識別的色澤,這一大排樓房除了冰茶室之外,還有黃查某富商的住家,上面鑲嵌一個黃字的即是,在樓房的南側還有「三樓冰茶室」的一段廣告呢,廣告詞含蓄中帶點現代服務業的自信精神,「樓高座雅,接應周到,諸君光顧,無任歡迎 」,這些用凸體楷書鑲嵌的廣告詞在樓房上,是最禁得起風雨和時間巨輪考驗的廣告招牌。

文史工作者袁英麟說,在海軍白色恐怖那段時間,有忠貞嫌疑者都是帶到「三樓冰茶室」做初步偵訊,接著又到目前為鳳山明德訓練班的地方「受訓」,再送到南投「反共先鋒營」,受訓結束後刺上「殺朱拔毛,反共抗俄」刺青,當時刺上這兩段文字者多非自願,袁英麟說「對軍人而言那是一種恥辱。」

如今三樓冰茶室不再賣冰茶,也嗅不到一絲「恐怖」的氣味,有的是歷史走過的懷舊,下一次走過左營大路,看到這棟土黃色的建築物,是不是多了一份滄桑的歷史情懷呢!

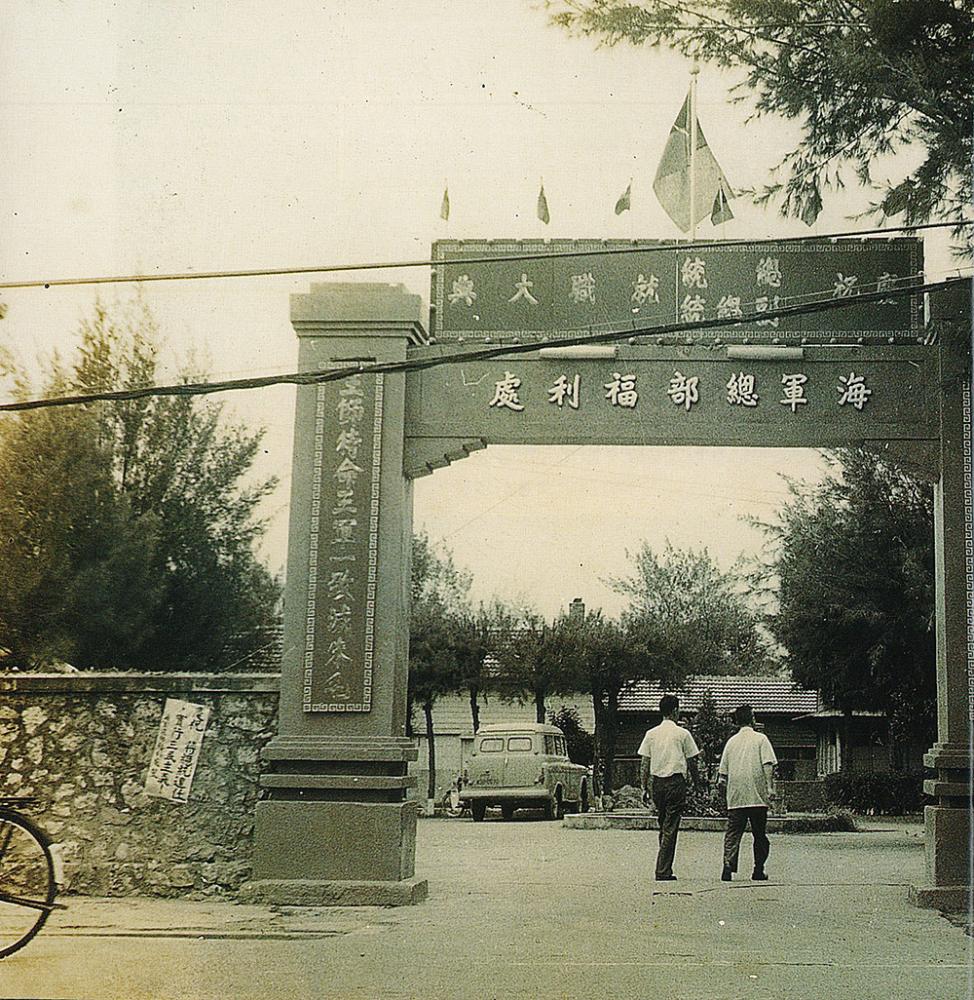

海光俱樂部

光復之後首先見識西洋文化的,不僅只有鹽埕區的七賢路一帶,左營海軍眷村裡的「海光俱樂部」,也是頗具西洋文明的潮流,由於當時美軍顧問團所派駐軍官與士官大都集中居住在「內外海友」的眷村之中,因此海光俱樂部便設置了電影院、游泳池、西餐廳以及免稅店等設施,提供這些官兵休閒之用,昔日游泳池畔旖旎的比基尼妙齡女郎身影,讓不少眷村少年見識了西洋人開放的一面。

此外,舊城的古井-『古興隆井』就位於海光俱樂部內,古興隆井是舊城六口古井之一,也是水質最好的可飲用的兩口井其中一口,是早期舊城官紳飲用井,以石砌成,縫隙用紅糖、石灰調和的泥漿接合。目前為維護古蹟文物,在其外側加蓋涼亭和欄杆等保護裝置。

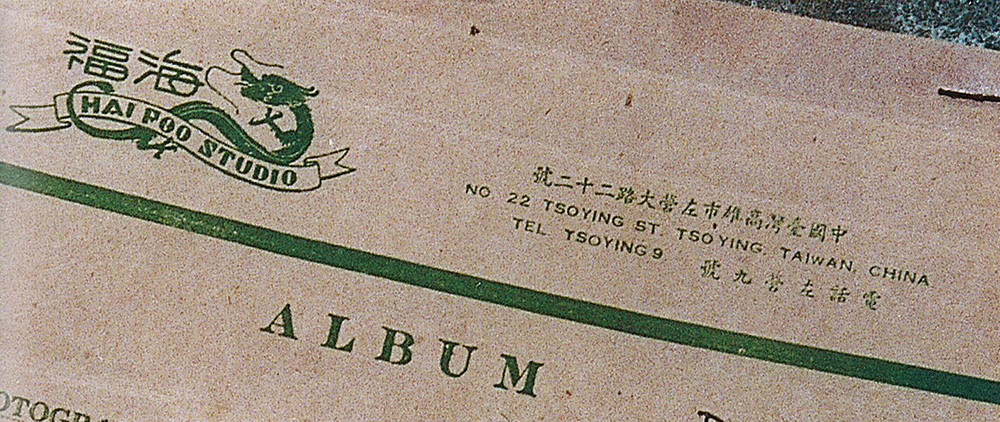

海福照相館

「海福照相館」就在左營大路,舊城長老會教堂旁,如今為某炸雞店的建物,即是以前最有名軍官和士兵們「勿忘影中人」拍照之處,海福照相館的老闆,原本在南京邑江門開相館,老闆姓童,跟著軍隊一起撤退來台,老闆的弟弟還是海軍四十年班的軍人。

海福在當年是左營唯一的照相館,由於與軍方人士熟稔,所以高級將領都到海福來照相,海福相館也幫婦聯會或者其它重要活動拍下珍貴紀錄。

當時海福相館生意興隆,並且擁有自己的電話,從它給顧客的紙袋中也可以讀出一些政治的意識,「中國台灣高雄市左營大路海福照相館」,旁邊的電話號碼只有一個數字,可見擁有電話的人真是屈指可數。

海福旁邊還有一家兄弟軍帽店,軍中士兵最愛光顧這一家帽子店,因為它的帽子比軍中所發放的帽子耐用又好看,「兄弟軍帽」也擅作勳章,這兩家店是阿兵哥軍旅生涯中不能或缺的商店。

海軍子弟學校

文/朱研

永清國小─海軍子弟學校前身

民國37年,前海軍總司令桂永清創海軍子弟學校於南京,民國38年自南京遷移至左營桃子園,首任校長是安世琪,是年秋季學生激增,校舍不敷使用,於自立新村設分校,招生對象以海軍子弟為主,在國教尚未實施之際,仍屬於難考的學校,因此考入者相當引以為榮。

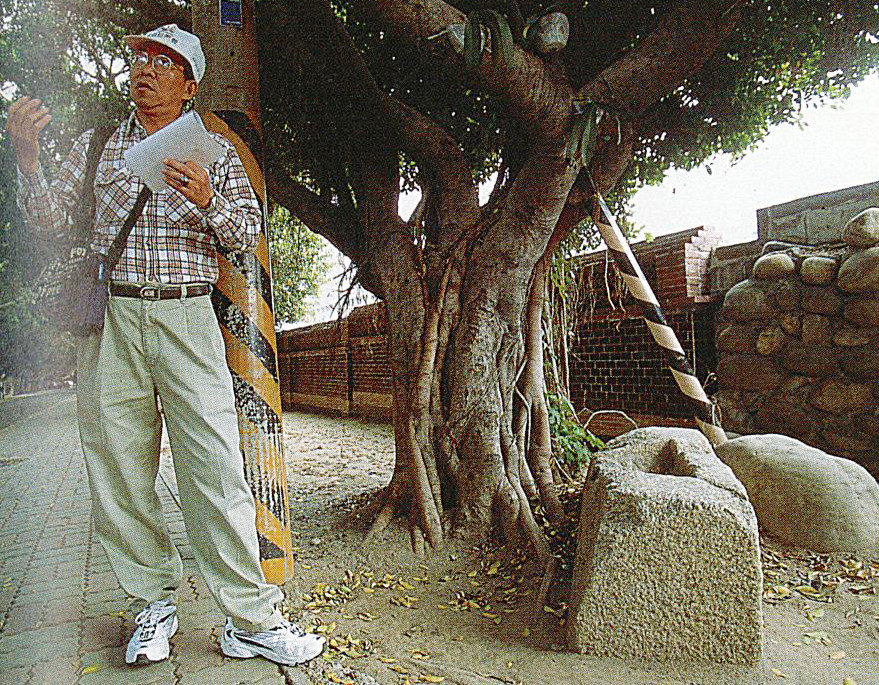

民國55年,海軍子弟學校遷到左營大路靠近南門的現址,並由高雄市政府接辦,為了紀念創辦者桂永清將軍,取名永清國小,由王西甫任首任校長,仍暫借海青中學上課。民國58年12月12日新校舍完工遷入現址。佔地二萬八千多平方公尺的校地綠化相當成功,尤其是校門前,是一大榕樹圍拱而成的綠色隧道,在講究自然生態的現代意識之中,永清國小的綠色隧道更顯其特色,不過還有一項「特色」就是,在永清國小校舍重建時,發現學校之中有一塊舊城的城牆,竟然是古城遺蹟,綠色隧道旁還有一塊花岡石所刻成的麒麟碑座,只是原來的碑究竟是哪一塊已經無可考,永清國小不只是海軍子弟成長中的一段記憶,更是舊城歷史空間的一部份。

海青工商的前身─海軍子弟中學

民國39年,前海軍總司令桂永清將桃子園海軍子弟學校增設中學部,首任校長為安世琪,民國40年改為海軍初級中學,民國57年「九年國教」實施之後,學校被徵用為代用國中,民國61年又辦了高中部,68年改制私立海青高級工商職校,民國78年由高雄市政府接辦,改為市立海青工商至今。

海青中學、海軍子弟小學就如同兄弟一般,小學部借讀於靠南教室,中學部靠眷村教室,至58年小學遷至南門現址後,隔著左營大路相對而立。海青中學、高雄煉油總廠之油廠小學及國光中學,在四十年代都是相當優秀,卻有點封閉的子弟學校。說它封閉是因為都以招收海軍子弟學生為主,不對外招生,以致於學生單純,師生同心一致造就了不少優秀人才。

後來海青中學被徵用為國中部之後,子弟學校的性質就不再明顯,如今改朝技職社區化方向經營,隨著舊時代的流逝,多元時代的來臨,當初純粹以子弟而教育之的「單純」現象,只能走進歷史了。

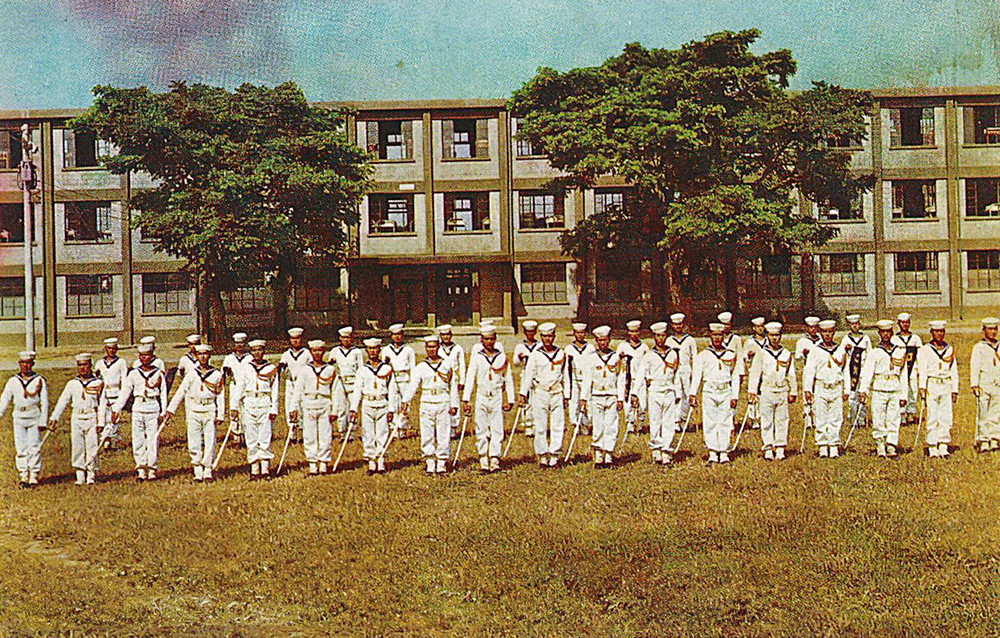

培訓海軍健兒的搖籃

文/王靖

海軍軍官學校

在高雄大學未成立前,海軍官校可以說是左楠地區的最高學府,如今則與高雄大學分列為文武校之第一。而海軍官校的歷史要從民國38年4月說起,當時海軍官校自青島時期歷經至廈門時期,直至9月間遷台,便於現址設校迄今。尤其特殊的為現今海軍官校的正門上「海軍軍官學校」六字為先總統蔣公親題,其中二個軍字中間的豎筆均成出頭狀。因此居民猜測為蔣公期許從軍者必會出人頭地,或有人以為蔣公期望軍人能成為保衛國家、安定社會的中堅份子。

海軍軍事史蹟館

海軍軍事史蹟館由於設於海軍官校內,因此門禁森嚴,雖然館區對外開放,但申請參觀不易,即使是現役軍人也必須辦理會客登記手續進入校區,並且軍史館只於上班時間開放,其餘假日也閉館休息。因此文史工作者均建議可將該館遷出校區,將新址設於四海一家等海軍相關建物是不錯的考量,其中更不乏軍史趣聞是不為眾人所知的。

其中有一個是「丹陽軍艦」上的船鐘,為1940年代由日本人建造。日本參加第二次世界大戰期間,總共派遣了十九艘軍艦服役,丹陽軍艦是其中一艘,但其中有十八艘船都在戰爭中一一被擊沉,最後只剩下丹陽軍艦,出了多次任務,都只有損傷修復,因此日本人稱它為「福艦」,甚至還拍成電影介紹這艘船傳奇的「一生」。第二次世界大戰結束,日本投降,並和中國簽訂許多賠償條約,而丹陽軍艦即為第一條條約中,由日本所應付出的賠償品,也等於是我國從日本贏得的第一項戰利品。

海軍的驕傲與自信從當時的海軍官校畢業證書即可望知。一方面畢業證書上詳細列出畢業成績,一方面又在畢業證書背面將其之曾祖父、祖父、父親的姓名及祖籍列出,表示從海軍軍官學校畢業是一件光宗耀祖的事。

你可知道當時我國的海軍實力有多強?從軍史館中兩瓶打賭贏來的酒可知,其中一個是美國戴倫將軍贈送給劉廣凱先生,一個是歐恩上校贈送的。兩瓶酒都是因為國外的海軍和當時我國海軍打賭,認為我國使用的軍艦太老舊,一定贏不過外國軍艦的速度。事實證明我國海軍不但能把舊船開得快速無比,連駕駛技術都勝過外國。

海軍軍艦首航有項特別重要儀式─擲酒瓶。海軍軍史館中有一個在拉法葉艦下水儀式中被擲破的葡萄酒瓶,並於擲破後重新黏合成原來的瓶身,令人驚奇的是一點擲破過的痕跡都沒有。船在第一次下水時擲酒瓶的儀式是沿自北歐過去的習俗。由於北歐沿海地區居民過去是靠海維生,也因為當時科技及造船技術不發達而有大多數的人葬送海底,尤其以往出海的都是男性。因此在每次有船隻第一次下水時,便由女性在船頭將人血或羊血灑向大海祭拜海神祈求家人平安,日後逐漸演變成純粹的儀式之後,便以顏色如同血紅色的葡萄酒代替鮮血祭神。

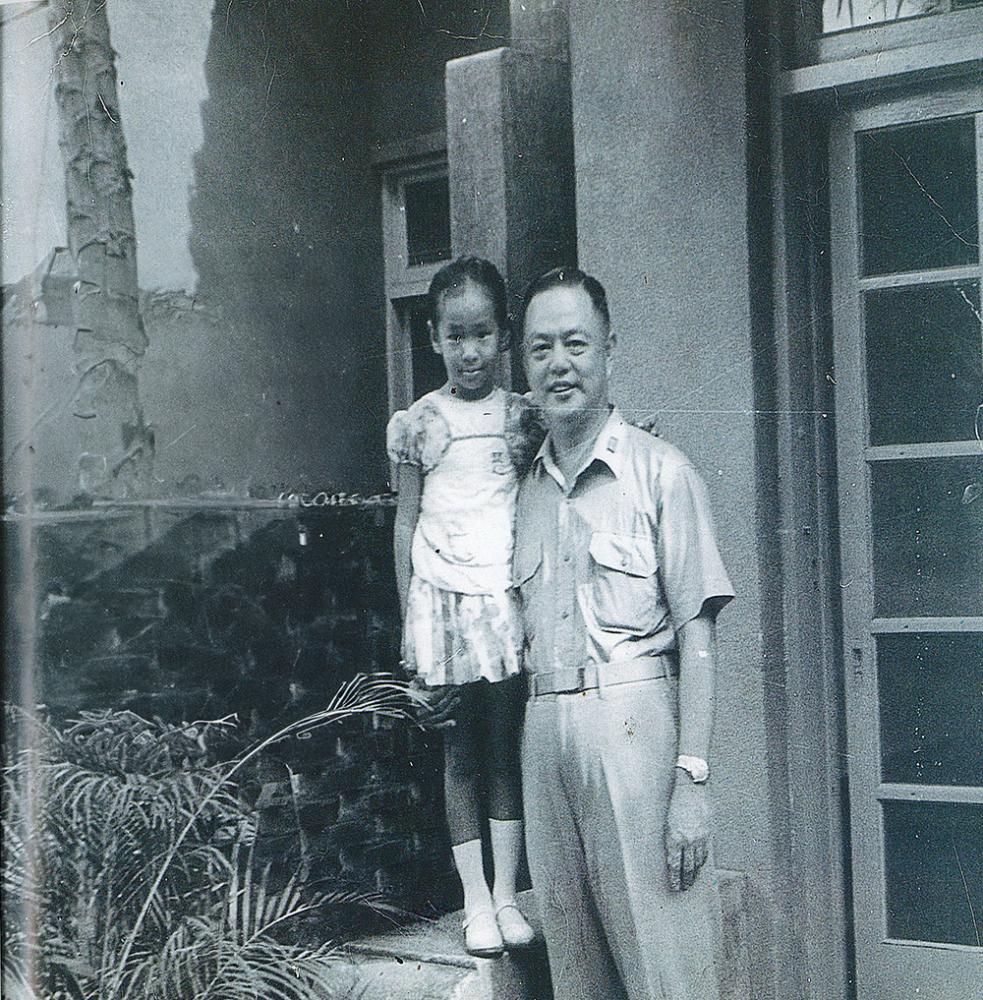

最高級的眷村-明德新村

文/蕭邦

日治時期即為「官舍」

「明德新村」號稱為最高級的眷村,並非特別強調在住宅設備上有什麼不同,只是在這個村落中皆住著海軍高階將領,帶領我們走一遭的是溫可人少將的女兒溫秀嫻小姐,她回憶著說、初來台時她們家是住在建業新村,在匆促之下,所有的眷村居民幾乎都只帶著簡單的行李,因此在物質生活上是一樣艱苦的。直到民國70年初才因為家中成員增多而搬入明德新村,而這裡在日治時代本就是所謂的「官舍」,包括平房本身及環繞四周的庭院平均都有二百坪左右。

本省外省攏ㄟ通

談到敏感的省籍話題,溫秀嫻大方地表示,眷村本就是個比較封閉的聚落,試想在與外界語言不通、且軍區戒嚴的狀況下,與本省人的接觸自然很少,她更發現一個有趣的現象,即本省人十分重視所謂的家族或宗族觀念,而眷村的居民大都是散戶或幾乎與留在大陸的親人失去聯絡,因此鄰居和朋友就成了生活的重心,這也是為什麼有人認為外省人比較熱絡、或容易成幫成派的原因。有趣的是,在嫁入本省家庭後,她反而說得一口流利的台灣話。

特別開明的軍事家庭

溫秀嫻的母親曾開設「奶站」─即供給戰後由聯合國兒童基金會所送的牛奶補給品,後來「奶站」變成左營聖心幼稚園,如今溫小姐已成為園長。溫秀嫻印象中的母親是個接受國外教育的開朗女子,不僅琴棋書畫精通,更從事過多種行業,其中尤其曾任高雄某漁船公司的「女」老闆,在當時是件很了不得的事。而父親雖然身為海軍高級將領,但溫小姐記憶中的父親是個風趣、很會跳舞、從不在家談三民主義的好爸爸,因此她的家庭裡不僅宗教自由、黨派自由,連求學的選擇等都很開明。

眷村生活不分你我

也因為眷村裡的每一戶住得近,加上男主人常不在家,因此女人們很容易在相互扶助下有如親人般熟稔起來。在她童年中印象最深刻的就是,眷村常常是「一家烹煮萬家香」,媽媽煮了鍋紅豆湯,小孩子就得端著碗一家家地分送。甚至在各家還是以竹籬笆為界的時代,媽媽們互借柴米油鹽、小朋友借作業本子都是把籬笆掰開就能互通有無,後來雖然建起磚牆,但牆中一個個洞隙還是可看出眷村裡不分你我的性格。

感動,無所謂省籍之分

暢談中,溫秀嫻更帶著我們走訪鄰居江伯伯及周先生的家,這是明德新村中舊房舍未經改建保存完整之例,由七、八十歲的老人家親自修剪的植栽、格局方正各間皆可相通的日式房舍、歷久不毀的紅檜木地板等等,不論是來自「外地」的我們,或是久居此地的人們,都在歷史遺跡中重拾兒時記憶。離開的時候正是黃昏時刻,不知是哪家傳來以柴火燒飯的味道,我突然心生感動,這是我兒時的印象,周先生風趣卻也感慨地說,其實文化對人的影響或觸動人心,本就沒有省籍之分的。