發布日期:2003-04-01更新日期:2003-04-01

文化新薪傳

重建家鄉記憶 讓愛凝聚高雄

文/筱逸

不管是穿越高雄美麗的愛河,還是轟立於海邊一隅、獼猴縱躍其間的壽山,又或者是永遠燦爛陽光的西子灣海灘…高雄的美,只要親臨她們,就難以忘懷,因此,愛上高雄的人越來越多,這些人決定開始探索她、了解她,同時也要保護她,要讓世世代代的子孫都能領略她的迷人風采。

興起的愛鄉力量

住在高雄的居民都會發現,近幾年,高雄正以驚人的速度,卸去昔日髒亂烏黑的面容,換上亮麗的新妝,也有更多人開始以具體行動,試圖發掘高雄更深層的文化肌理、更豐富的故事傳奇。就像是埋藏許久的愛戀一般,蓄積的能量正蓄勢待發,一旦被激發,便以驚人的速度四處蔓延。

這股由民間團體發起的愛鄉力量,正在高雄興盛勃發,有以環保、關懷自然為訴求的綠色協會、高雄市柴山會、高雄市鳥會、高雄市教師會生態教育中心等,有以人文關懷、文化史蹟維護為訴求的舊城文化協會、文化愛河協會等,正大量凝聚能讓高雄發光發熱的能量。

歷史老師的使命

出生於文化古城─鹿港的舊城文化協會的梁淑貞老師,一來到左營,就被這裡內涵豐富的人文色彩所吸引,在左營大義國中任教的她,或許是基於歷史老師的使命感,深深覺得自己應該肩負起帶領學生認識家園、探尋根源的重大任務。

「人不認識自己的家鄉,就將失去心靈的依歸,無法對擁有的一切抱持感恩的心,就像小孩子不知道自己的父母是誰,又要如何去愛?」相當以身為鹿港人為傲的梁老師認為,鹿港人的驕傲不是因為昔日的風光與文化歷史,而是身為鹿港的子民,都能理解故鄉固有的文化傳統,並願意延續她、發揚她,就算離開家鄉,在外有所成就的鹿港子民也都願意回饋鄉里,更多的鹿港學生更成為當地最好的文化大使,自願擔任鹿港文史之旅的解說員,自信地向外地遊客介紹他們故鄉的點滴風華。

重新發現舊城風采

「舊城左營為清朝鳳山縣治所在,全國最大的孔廟也設立在此,本身的文化資產相當的豐富,但是這裡的居民對於她卻缺乏認識,但我相信只要用心經營,假以時日,舊城一定能再現昔日鼎盛文風」,梁老師憑著這份信念,民國79年,成立大義文史工作室,開始著手蒐集相關文史資料,就此展開了她漫長而堅定的「舊城文化復興運動」。

在文史資料的蒐集,挖掘不斷累積的同時,梁老師也積極為學校教師解說左營人文歷史、並參予社區活動,展出300、400張左營舊照片,獲得左營人的注意與廣大迥響。88年舊城文化協會正式成立,幾年間持續不斷開設解說員培訓課程,也為前來左營一遊的團體導覽左營自然人文風光。

一磚一瓦的時間印記

漸漸地,辛勤努力的成績逐漸浮現,在處處都充滿人文歷史的左營,有越來越多在地人明瞭到,原來自己身旁的一磚一瓦都充滿了歷史與故事,都刻畫著時間走過的痕跡,開始,對於自己的家鄉有了感情。「看到左營人驚訝地發現家鄉文化、感動於家鄉的美,是我最大的原動力」,梁老師說。

對於舊城文化協會以無比的熱誠長期在地耕耘,左營人也回報以絕對的信任,現在,舊城文化協會已成了許多社區工作初期推展的委任先鋒,隱然成為左營一股不可忽視的在地力量,下一步,舊城文化協會還將計劃推動當地舊聚落的調查,繼續為左營當地的文史薪傳奉獻心力。

重回愛河的懷抱

這樣一步一腳印,走出對於家鄉土地的關懷與情感,拼湊起高雄人的記憶,憑得就是一份對於家鄉誠摯的熱愛,成立於1994年的文化愛河協會,當初便是由一群關懷自己家園、力圖重現昔日愛河明媚風貌的市民組成的。

因為看到不當建設與污染把愛河變得又髒又臭,愛河已經逐漸地被市民所遣忘、疏遠讓文化愛河協會理事長許玲齡決定有所行動,想喚醒深深刻印在市民生命中的愛河記憶。

踏尋愛河文化足跡

在文化愛河協會成員心目中的愛河夢想,企圖建立涵括自然、人文歷史、生活的全方位面貌,因此他們的關懷也是全面性的,從爭取鹽埕區地下街回填建公園、爭取河西路規劃成綠色隧道、下游親水河岸景觀的重塑建議等,愛河解說手冊「愛河 我們的城市 我們的河」、「親親愛河」、愛河植栽介紹「漫步愛河─花與樹」書籍出版、研討會、愛河走河文史導覽、解說員培訓等,有計劃性的蒐集整理資料,積極針對不同族群逐步推廣愛河文化,就這樣,那份對於鄉土的「愛」也逐漸散播開來,市民在一次次與高雄的美麗邂逅經驗裡,照見自己,重新感受生命裡對於家鄉原始的感動。

「很高興看到越來越多人愛高雄」,許玲齡感到欣慰的說,她認為就是因為市民開始親近城市、認識家園,這份情感才在市民心中埋下了種籽,只等待春風來臨,長出新芽,屆時將成為每個人生命中最堅定不可動搖的精神力量。

從賞鳥到關懷大自然

而高雄市野鳥學會剛開始則是由幾位愛護野鳥的人士組成的,從民國68年至現在,二十多年的時間,他們從休閒性的賞鳥賞美景,轉而關心這塊土地的自然生態,關懷的範圍漸漸從野鳥身上擴及鳥類的棲地、到整個大自然界,「因為你會發發現,整個大自然界是互相扣連、無法切割來看的,當你憂心某種野鳥數量銳減時,必得從他的棲地、食物去著手尋找原因。也因此,我們目前的活動關心的不只是野鳥,還包括整個生態體系。」高雄市野鳥學會總幹事陳冠華說。

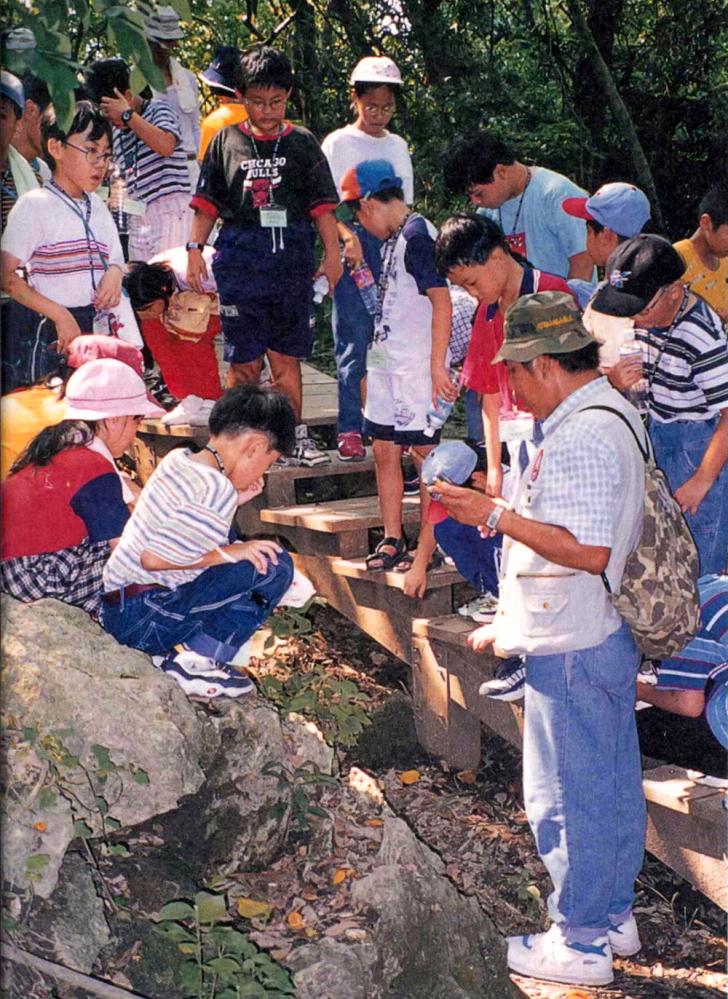

高雄市野鳥協會的活動力相當驚人,除了舉辦專題演講、發行「鳥語」會訊,還定期舉辦賞鳥及戶外生態觀察解說、至各校從事生態保育教育推廣活動,每年並舉辦大型的生態季,如:民國89年的壽山生態季,民國90年於高雄市立美術館舉辦的生態嘉年華,以各式有趣互動性高的生態遊戲,提高民眾對於生態保育知識的興趣。近年來,並開始投入環境生態研究保育的工作,針對特定地區的生態進行長期的監測、研究與紀錄,舉辦研討會,企圖往觀念紮根的教育推廣和學術研究雙方面併進。

從小小義工身上 看見希望

但你知道嗎?高市野鳥學會目前只有四位正式職員,因此大部分的活動都由義工來支援。而這些義工許多就是學會會員,因為關心生態環境、關心居住的所在地,所以總是願意犧牲假日休閒的時間,將對於大自然的這份愛,毫無保留的奉獻出來,只希望這塊土地上,能有更多人懂得珍惜、保護她。

去年,國際性保育組織─國際鳥盟的「國際鳥盟生態旅遊聯盟首屆年會─生態旅遊國際研討會」選擇在高雄,由高雄野鳥學會舉辦,對於學會而言是很大的鼓勵,因為這不但代表高雄在生態保育的努力已獲得肯定,也是推廣高雄環保形象的絕佳機會。

「生態保育的觀念一定要從小紮根」陳冠華說,因此當有越來越多小朋友加入野鳥學會,甚至小小年紀就已經把學會裡的鳥類圖鑑看完,一有空閒就奔馳於野地中,當起小小義工,那懷抱於每一位愛鳥人士心中的最深期望、最美的夢想─期待有一天,能再看見昔日大群野鳥自由展翅翱翔於藍天的壯麗景觀,似乎也在不遠處了。

感動市民起而行動

這股愛鄉力量,用心將他們對於家鄉懷抱的希望與愛,透過實際行動,一點一滴散播開來,為整個城市悄悄進行一場革命,讓家鄉的記憶在每個人的心中迴盪再迥盪,感動所有市民起而行動─愛家鄉。

舞動在地精神 點燃高雄活力

放眼全球前,必須先踏穩自己的步伐!在快速變動的現代社會中,地方傳統文化的流失速度之快,令人心慌。如何讓孩子們在接受大量外來文化之餘,也能回頭看見家鄉傳統文化的美,是當前刻不容緩的工作。近年來,學校開始推動鄉土教育,期望帶領孩子們藉由深層的地方文化認識,找回對於台灣傳統的文化精神的尊重。

培育本土文化生力軍

尊重自己的文化,才懂得尊重別人,了解自己的家園,懂得欣賞家鄉傳統文化的人,才能在面對外來文化時,知道自己的位置。但對於家鄉的尊重,並非因為別人的肯定,而需來自於親身的參與體驗,從內心衍生的認同。

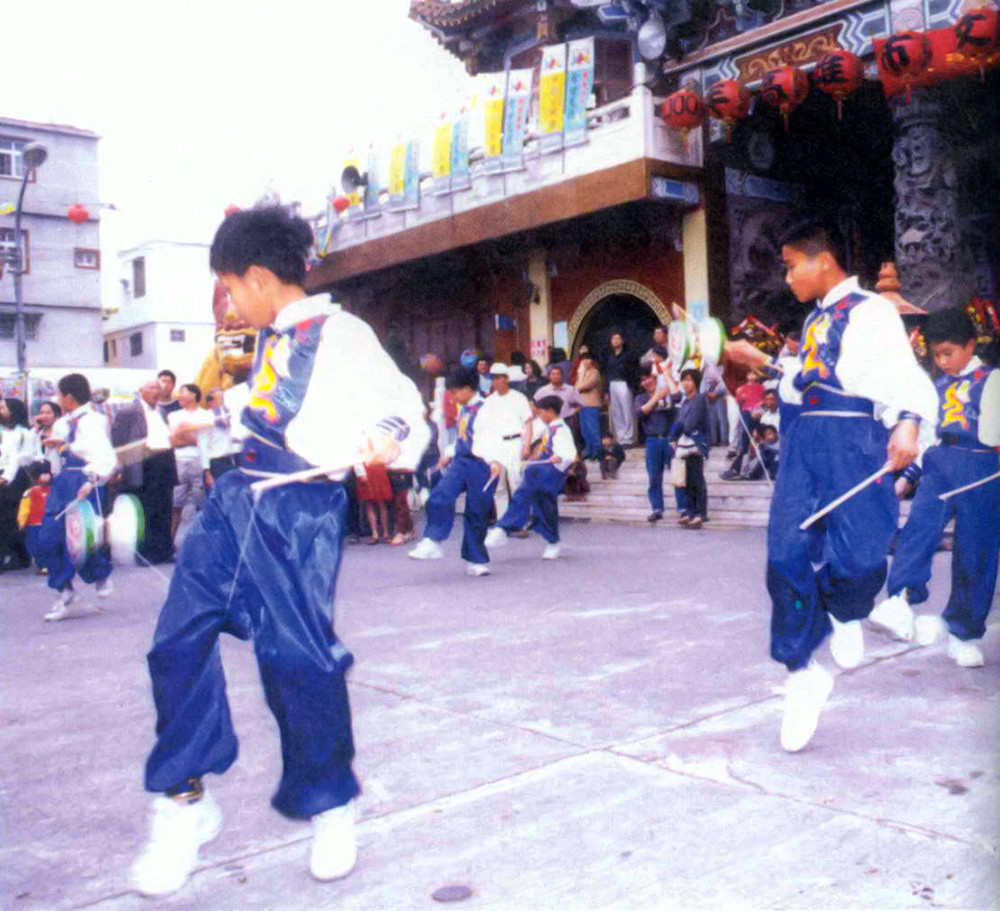

因為所有的感動都不能脫離生活經驗,因此帶領著學生從生活中深入高雄各地,體驗各種的鄉土風情,可說是直探地方文化精髓最好的方法。目前高雄市各級學校課程無不嘗試從音樂、書籍、展覽、戶外實地察訪等各種多元活動中讓學生能更全面性的認識高雄,相繼成立了一支支民俗技藝隊伍,如和平國小、福康國小、苓洲國小的腰鼓陣,左營國小的花鼓陣,新民國小、苓雅國中的醒獅團等,將傳統文化精神再次重現。

這樣的紮根教育,正一點一滴累積每一個小小心靈的力量,凝聚成未來本土文化傳承值得期待的生力軍。

舞獅傳統聞名高雄

走進獅甲國中,迎面而來就是兩頭威猛的石獅子,活潑生動的模樣讓人立刻感受到當地昔日以舞獅聞名的草根活力,這裡正位於清領時代大竹里戲獅甲莊,所以稱之為「戲獅甲」,據說是因當地子弟組成的的獅陣技巧出眾,甲於各莊,在高雄地區「十三莊頭」舉辦迎神賽會時,總是由其獅陣在前開路,而獲此名。

這份屬於地方的榮耀與傳統並沒有因為時代的更迭而消逝,生猛有力的舞獅陣目前仍在當地學校的社團活動中,繼續演繹屬於該地的輝煌,「以前農家子弟一收工,晚上回到村內就聚在一起練習,舞獅、打鼓,久而久之,成為本地別具特色的文化」,也因此,該校學生家長不但特別捐贈石獅子,還建議成立舞獅隊,希望能延續這項傲人的地方民俗傳統」,獅甲國中校長李進丁說。

接棒發揚昔日榮耀

而獅甲國中舞獅隊學生的表現也令人刮目相看,自民國74年成立起,精湛的表演便屢獲佳評,曾於87年度榮獲傳統藝術在高雄特優獎,並受邀在貨櫃藝藝術節、外國訪問團前演出,讓獅甲當地特有的文化精神再次展現於眾人面前。

在一聲聲「咚」、「咚」、「咚」震人心魄的鼓聲中,舞獅隊成員舞動獅子揮灑的汗水,在陽光下閃耀著炫目的光芒,校方特別聘請的兩廣醒獅團王志偉教練一聲令下,十一位舞獅隊成員展現了紮實而精采的舞獅功夫,對於這些處於青春期好動的國中男生來說,加入舞獅隊不但是一個嚴厲的挑戰,也是表現自己的舞台。許多隊員都是曾經看過獅中舞獅隊學長於表演中所展現的自信神采,而決定加入的。但加入之後,一段段艱辛的訓練與挑戰才正要開始,「首要的是基本工一定要練好,馬步要穩,每個隊員一進來都要學會耍獅頭,之後再依據專長分配,或舞獅,或打鼓」,看起來有些嚴肅的王志偉教練說。

在這裡,耐力、體力缺一不可,但是辛苦努力付出之後,換來的是每個隊員臉上精神奕奕的自信神采,「加入舞獅隊,有了表現的舞台,讓這些孩子都更快樂了」,校長李進丁說,因此,獅甲國中在暑假育樂營活動中,還特別開課教導學生基礎的舞獅概念與技巧,希望每個獅中學生都能認識舞獅、學會舞獅,將這項獅甲人的驕傲做傳承下去。

奔放的腰鼓舞蹈

來到苓洲國小,這裡展現的則是另一項傳統藝術─腰鼓隊,四年前到任的黃玉幸校長,看到腰鼓活潑奔放又別具丰姿的表演,決定組成一支腰鼓隊,特別聘請翔益舞蹈社老師前來指導,在傳統的舞蹈中,融入現代舞,加以創新。

苓洲國小腰鼓隊陣容龐大,共有六十幾名隊員,有男有女,有人敲鈸,有人鳴鼓,由於國小學生個子小,身繫的腰鼓還特別改良過,每天早上七點半至八點半便在操場上集合練習,身著鮮豔唐裝的小舞者手持繫有鮮黃彩帶的鼓棒,咚咚地敲著腰上的小鼓,富有節奏地跳躍舞動著。

展現自信 綻放笑容

問這些在炙熱陽光下仍綻放著笑容、欣喜地舞蹈的學生,為什么喜歡腰鼓,已經加入腰鼓隊三年的陳盈穎、蘇盈慈不加思索的說,「因為可以表現自己啊!」,自從看見學長姐的表演就一直希望有一天也能夠加入,因此即使每天都得頂著大太陽、繫著重量不輕的腰鼓練習,也從不喊苦,為了精進技藝,回家時,還會拿著筷子練習腰鼓舞步。

這樣的全心投入,同樣在苓洲國小領隊的老師身上也可以看到,孫逸芬老師從原先對於腰鼓一無所知到現在,已經能喊出腰鼓每項動作的名稱,帶領著學生練習演出。由於發自內心的熱愛與投入,苓洲國小腰鼓隊成立四年,已獲得相當的好評,曾經榮獲90年度傳統藝術展演優等、91年度傳統藝術展演特優,並曾受邀至國際貨櫃藝術節、2003年燈會、總統府前表演。

陜北腰鼓源自於黃土高原,是當地人們祈求風調雨順、慶祝豐收所跳的舞蹈,本身便充滿歡慶、喜氣,由苓洲國小學生跳起來更顯活潑生動,學校鄰近的廟宇北極堂還主動認養,希望腰鼓隊的年輕活力能永遠持續下去,繼續跳出地方旺盛蓬勃的生命力。

文化新希望

不管是獅甲國中精神抖擻的舞獅表演、還是苓洲國小歡樂喜慶的腰鼓舞蹈,高雄在地文化的新希望就像孩子們臉上的自信笑容,正閃耀著燦爛奪目的光芒!

激盪多元文化的火花

文/筱逸

在高雄這塊土地上,居住著來自不同地方的族群,唯有學習尊重不同文化各自擁有的主體性,學會欣賞彼此的文化精神,才能攜手共創社會和諧,讓我們一起期待,高雄因為不同族群文化的交流與激盪而更加美麗、豐富多元!

同是高雄的子民

不管你是來自哪裡?一旦落居於高雄,就是這裡的子民,因為不同原因、在不同時期來到高雄的各族群,在這裡為著生存而奮鬥,一起為著高雄的發展而奉獻了心力、一起見證了高雄走過的歷史歲月,在這裡不應有歧見與偏見,因為正是懂得尊重不同文化內涵的胸襟,才創造出今日高雄的豐盛文化與經濟榮景,也正是擁有這個寬廣遼闊的遠大視野,高雄人才擁有了放野世界的自信。

高雄市政府為了促進各族群彼此的了解與認識,目前在各國中小皆開設了鄉土教育課程,並選擇學校分別設立原住民、客語、閩南語教育資源中心,作為高雄國中小學教育推動族群融合,多元文化交流的重心。另外也分別設立客家文物館、原住民主題公園等各式社會教育機構,舉辦各族群文化展覽、表演,希望讓各族群文化在高雄都能有充分曝光的機會,展現高雄迎接新時代多元文化的企圖。

生活化的客語教學

走進莊敬國小客家語教育資源中心,堆放在教室一角的是成塔的客家語教材,正準備發送到高雄市各校提供作為鄉土語言教育課程之用,其中也有外縣市學校向莊敬國小訂購的;牆上掛著的則是學生繪製客家鄉土風情的圖畫,鮮明活潑的色彩、樸拙的筆觸,生動地描繪出小學童心目中的客家風采;櫃子裡還收納了客語老師製作的教學圖卡、字卡、錄音帶、錄影帶等各式教具,放置在教室中央的長型桌,且不時可以看見客語老師們聚在一起,熱烈討論教材編輯的情景。

莊敬國小位在高雄市三民區,是北客早期耕作的主要區域,也是目前高雄市客家族群最多的行政區,客家文物館就座落在此,校內客語老師高達20多位,客語教資源可說是非常的豐富。

在校園內,你不時可以聽見孩童以清脆嘹亮的聲音,說著客家語、唱著客家歌謠,朝氣蓬勃,歡樂愉悅的學習氣氛,展現出老師極力以生活化的創意教學方式,教導學生認識客語文化的豐碩成果。

越了解文化 情感就越深

「語言是需要環環境的,客家文化以往正因為非主流,而讓講客家語的環境逐漸流失,我們發現許多小孩子剛開始對於講客家話都會感到不好意思、或排斥」客語資源教育中心徐展洪主任說道,於是,莊敬國小的客語老師們便著手營造一個讓客家文化更貼近學生生活的學習環境,將現代生活經驗編進客語教材裡,編寫成一首首輕松活潑的歌謠,帶領學生領略客家語言之美。

一時興起,老師們齊聲唱起了教材上的客家童謠,優美的歌聲直入人的心坎上,滿溢笑容的臉上,讓人看見了老師們對於客家文化的熱愛與熱誠。「其實我們也是在編輯教材、研習課程中,逐漸更深入自己的文化」,客語資源中心鍾麗美老師說,以往只懂得說,不見得知曉其文字涵義的客家俚語,像是一道道謎語,在探索的過程中,一一解開,當我們越了解自己的文化,情感就會越深」。

逐步實現傳承願景

這樣的豁然開朗讓老師們更加堅定推動客語文化的必要性,去年全校3000名學生,共有2000名學生修習客語,今年更首度推行鄉土語言選修班,並針對社區民眾開設客語課後推廣班,同時也積極將客語教學經驗與他校老師分享,舉辦教學觀摩、客語教師師研習營等。

藉由紮實的教育推廣,客家的文化傳承願景正逐步實現中。

文化震撼與交流

而位於高雄原住民居住人口最多的前鎮區,作為高雄市原住民資源教學中心的明正國小,也正為高雄多元族群文化的交流而努力。「原住民崇尚大自然,部落文化傳衍著一套和自然和平共處的智慧,非常值得我們借鏡學習,而且透過對於原住民文化的認識了解,也能讓同住於台灣這塊土地的人更懂得尊重彼此」,因此校長李素貞自原住民資源教育中心成立後,便致力於將台灣各原住民族文化引進,如:布農族、排灣族、魯凱族、達悟族等各族藝術作品展覽,甚至邀請原住民藝術家駐校創作。

「每一次的接觸,都經歷了一場文化的震撼與了解的喜悅」,老師們在策展中與原住民藝術家成為朋友、驚訝於原住民朋友的熱情與保存發揚自身文化的使命感,學生們在接觸學習中,則看見了自我文化的定位;明正國小原住民學生散發出來對於自我族群的認同與驕傲,甚至也讓家長們開始思考應該在日常生活中,恢復說母語,讓原住民文化有著力的根,繼續保存延續下去。

海洋文化的對談

今年九月份正舉行的「聽見吶喊」─蘭嶼達悟族青年藝術家聯展,則邀請四位青年達悟族藝術家參與,「高雄與蘭嶼都同屬於海洋文化,希望藉由這次的展覽,進行一場藝術的跨海對談,從彼此先人累積的智慧中互相學習」,透過年輕創作者的眼睛,能帶領我們看到什麼樣深刻、遼闊的海洋文化,是校長李素貞最大的期待。

成立一年多,高雄市已有7000位外校學生來到明正國小參觀,明正國小一次次精采深刻而富有創意的原住民特展,成果相當豐碩,更成為該校的一大特色。

族群融合新希望

在高雄,族群融合的新希望在許多人的共同努力之下,正逐步地實踐,而族群融合的精神也在每一個文化接觸中被傳遞、被發揚。