發布日期:2005-07-01更新日期:2005-07-01

【私藏高雄 跟著達人去逛街】

打開身心靈 閱讀城市自然人文

文/范妮非 攝影/蔡宜亭

這個城市,要用心看、用關懷品味,有一些人、一些事、一些地方,正悄悄發酵著關心城市環境的氣息,在大樹下、草原上、群花間,每一寸有著美麗成長的土地,都由一份溫柔的呵護孕育,你是否發現了?

本文我們邀請高雄自然讀書會周凌箏,帶領讀者認識她心目中的高雄自然人文故事,分享不同的生活感動。

在土地上學會放下>庭院

放下身段,不再為誰束縛自己,

打開生命探測器,與土壤的溫度交換心情,

你需要偶爾感受一下自己的呼吸。

走進周凌箏設計規劃的自宅,你會驚訝的發現這裡的空地多於實際建坪,每層樓的陽台都自然而然地變成了觀景台。而眼前所見的空地皆以土壤取代水泥,多樣樹種且多層次的林相如原始林般自然,打破幾何式的花園框線,城市中難得的原始樸實庭院幾度讓鄰居百思不解:「泥土?容易讓環境髒亂吧?」事實上有許多人早已遺忘,先民在這塊原始的「土地」上踏實生活,與萬物共生存;自然的土壤極富養份,仿自然林引來蝶、蟲、鳥,可觀察生物間互爭共生的關係,更是清淨空氣的生機園地,唯有逐漸遭受人為汙染的土壤才會成為髒亂源。

「很多人都不知道,自然的土壤100年才成長2.5公分。」周凌箏有感而發地說。我們不禁懷疑:幾百年才完熟的靈芝價值不斐,卻不知道百年才成長數公分的土壤,在人們心中究竟有多少價值?

城市小放逐>自家陽台

悠閒就是,

不必離家太遠、就可以享受出走的快感,

在城市裡、就可以穿上流浪的吉普賽外衣。

在親愛的土壤上,周凌箏熱愛植樹,高低參差的樹影讓家中每個樓層都能擁有不同的風景。「每一種樹種的特色都不同,有些適合賞花、有些適合觀葉,甚至開花落葉的季節各異,多用一點心就可以為自家庭院打造不一樣的四季風格。」與有機自然生命共同生活,彷彿連房子都有了和自己頻率相同的心跳,也就多了一點放下身段的自然空間。

樹讓路變成風景>行道樹

後來我們才明白,

那金黃色片段是一場不曾存在的太陽雨,

讓心情跳一首37度半的小碎花舞曲,

就能永遠記得每個不期而遇的完美晴天。

你是否發現行道樹的「家」也悄悄地進行了一場空間革命?散步在綠意盎然的五福路人行道上,有一天周凌箏驚訝地發現原本被紅磚道限制住的行道樹,有了新的帶狀生長地,看見樹的生存空間被大肆解放,平日充斥聲色媒介的眼界也獲得更開放的視野。

「2月底桃花心木落葉紛飛,綠芽剛綴上枯枝,3月的菩提樹也葉落舖地,隨風襲捲市街的喧囂;4月的印度紫檀盛開後,5月就可以看見阿勃勒黃金雨,緊接著6、7月還有色彩層疊繁複的台灣欒樹,這還只是黃花系列,其他月份可就讓紫、紅花系列爭艷囉!再也沒有人認為城市景色單調乏味。」所謂詩情畫意的景致描述,大多是詩人揉合眼見及心中感受的風景,但對於周凌箏來說,唯有親自走入風景中,才能將自然的體驗轉變為自己的感受,如實地感受自己與自然交流的悸動。

人生無處不風景,就是環境教育的最終體驗。

自然地讓生命放心>公車旅行到海邊

為了有更多的時間陪伴自己,

我開始學會城市裡的短暫旅行,

在完全的弛放中聽見自己的心跳聲。

「如何讓外來旅客,輕鬆地在搭乘大眾交通工具時,就能看見高雄新的城市建設規劃?」周凌箏的一句聽似簡單的疑問,卻是絕大多數高雄人從未認真想過的感受。在高雄市政府新聞處全民影音紀錄中,周凌箏曾拍攝兩部紀錄片,除了「走向城市荒野」,談柴山自然生態外;另一部「流動高雄」以在地人的角度,為所有外地客介紹適合親近的景觀,她認為搭公車遊高雄是一個相當適合發展的觀光方式,如目前已逐漸規劃上路的觀光公車,就是城市短暫旅行的好工具。

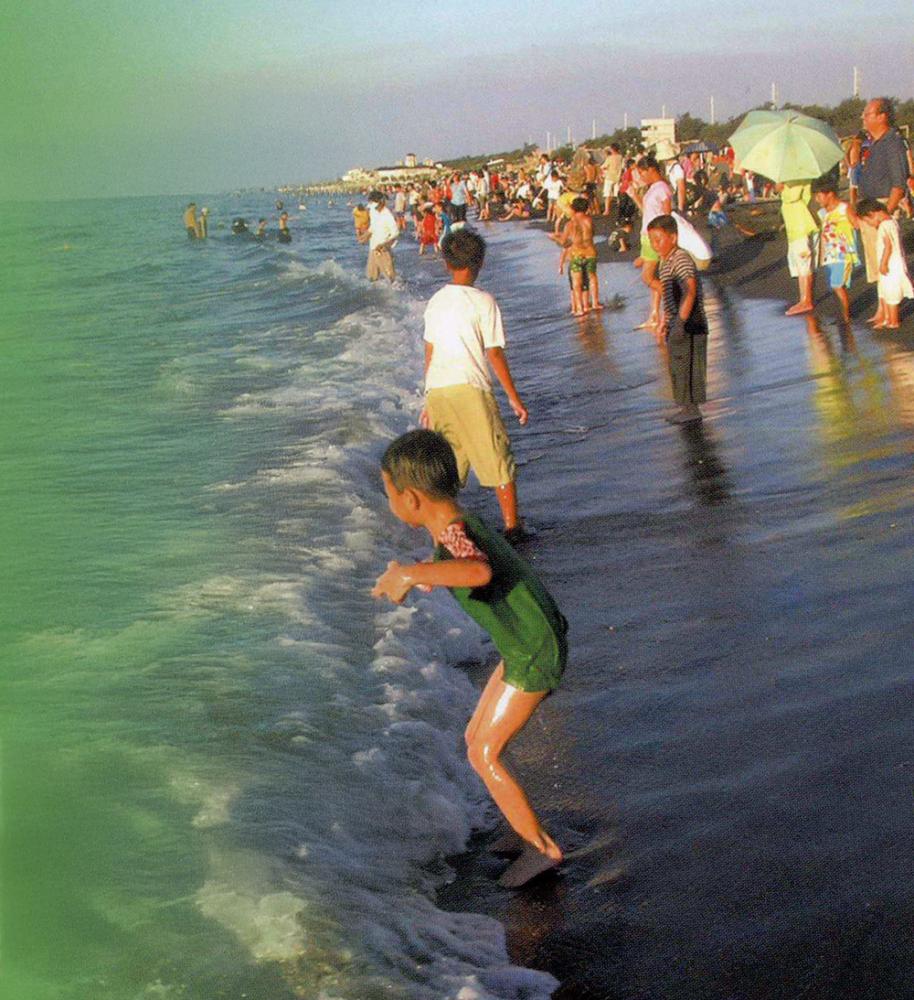

「公車坐累了,如果想找個地方下車,海邊也是短程旅行最好的目的地。」說起高雄的海景,周凌箏有一段驚異的親身體驗。在一次土耳其遊程中,她深深地被當地湛藍的海景所感動,也帶著滿足的心情回到高雄。午後兩點下了飛機,由於相機裡還剩下幾張底片,因此繞至旗津散心取景。

登上旗津燈塔附近,回望旗津海灣,這才發現最感動的景色,原來就在生活週遭。午後金黃色陽光下的蔚藍海水,以及重新規劃的海岸空間,讓高雄的海景躍升為國際級的極致風光。

環保是有機生活的態度與實踐

「與其閱讀別人的自然體驗,不如去尋找屬於自己的感動與成長,就從自家廚餘堆肥製造有機土,植一棵招昆蟲、引蝶鳥的本土植物或蔬果開始吧!」在周凌箏的心中,認為生活應該充滿有機文化,所謂的環保更應落實在日常言行中,只是換個角度,重新思考親近自然的方式。剛完成行政院新聞局數位影音半年培訓的她,正企劃「全民作伙來!讓有機生活康復土地」的數位影音片,推動環境教育。

自然美好的事物,不需創造,每人皆可感受到;相同的景物不一定會有一樣的感觸。最真實的生命與真諦,總在不遠處,也許是一回頭、或是一個不經意的轉彎處、甚至是清晨起床看見的第一道陽光,只要多在乎一點,就能發現你自己最喜愛的城市自然角落。

時光漫步,瞥見斑駁石牆上的智慧痕跡-左營舊城教會

文.攝影/記得

現代建築除了講求符合人類功能上的需要,在環保生態意識高漲之際,如何遵循自然法則,配合當地環境因素,因地制宜,以接近自然等施工方式,成了另一個建築師需要詳加考慮的要素。

不過,這一波方興未艾的建築思潮,其實在早期社會就已落實於在地建築思維中,沒有艱澀的學術理論,而是來自於生活中累積的點滴智慧,當然還有在地經濟、取材便利性的考量。台灣沿海地區常有石古石老石建物,除了因為這些近海珊瑚礁石取得容易、相對廉價外,本身堅固、不怕侵蝕的特質,組成厚達1尺2吋或更多的牆壁,也因此成了漁民抵禦海風的最佳安居之處。

位於高雄左營大路旁,已101歲的左營舊城教會,美麗的教堂如今也有50幾歲,本身的厚石牆同樣是由巨大的石古石老石構成。根據當地教友回憶,父執輩曾述說,在經濟困難的30年代,左營教會的建設都是由當地虔誠教友,就地取材,在鄰近以珊瑚礁石灰岩為主要地質的半屏山,用牛車將石古石老石一車一車的運過來,每天一人一車,共獻工2千多工完成,耗費約古錢5億元。

仔細一看,這棟教堂其實是一棟折衷式建築,從正面望去,為仿哥德式,中央為塔樓,塔樓屋頂為高坡屋頂式,兩旁延伸出飛扶壁的建築構體,兩邊各矗立一街塔,但屋頂則採用了當地建材紅瓦鋪面,屋樑則為木材搭建。在建築建材上,相當程度反應了中西文化的交融與在地環境的考量。

這棟兼具歷史意義與在地情感認同的教堂,已經陪伴左營教友走過許多漫長的歲月時光,老教友談起從小到大的教堂生活,深邃滄桑的眼睛不免微微泛紅,彷彿墜入時光隧道,又回到那個物資貧乏、但是精神充足的孩童時代,奔跑於教堂附近的原野,歡喜地前往教堂排隊,只為領取美軍捐贈的牛奶粉、衣服、大麥等物資的快樂心情。

由於年代久遠,教堂裡木材結構屋頂樑柱因為白蟻蛀蝕嚴重,每到下雨天,漏水嚴重。連位於二樓塔樓上的祈禱室都早已毀壞荒廢多年,尤其原先為了讓教友藉由攀爬陡峭木造樓梯,感受與上天相遇的神聖的設計,如今更顯得危險重重。進行再修復或改建,已成為勢在必行的任務。但不管存留與否,相信這棟擁有列入古蹟資格的美麗教堂身影,將永遠留在人們的心中。