發布日期:2002-09-01更新日期:2002-09-01

【城市魅力方案四】照明

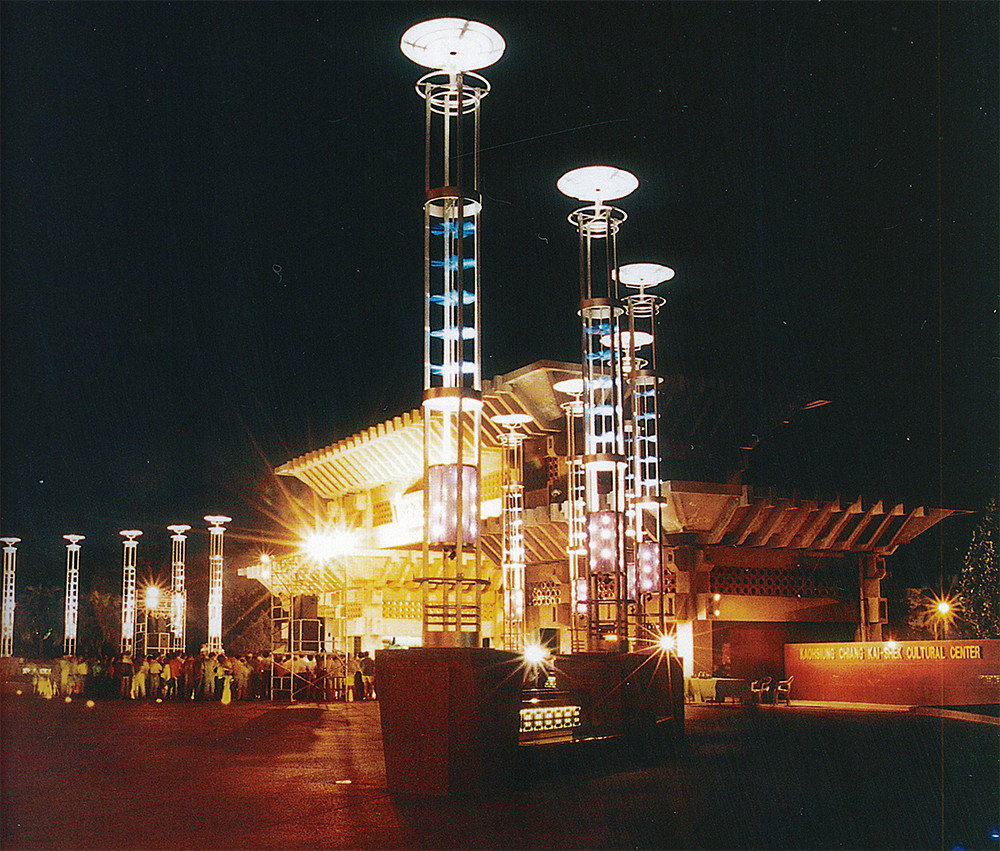

樂響風舞現光芒 市民藝術大道

文/夏樹 攝影/鮑忠暉

假如「城市光廊」是藝術工作者精雕細琢的公共建設,那麼文化中心的藝術大道和石鼓,無疑是一般民眾對週遭環境的夢想與實踐。

2002年的春天四月開始,文化中心前的廣場以及四周圍牆有著很大的改變,原本圓型廣場不再只是一個靜態的表演場地,這個「風之舞廣場」添增了「詩的迷宮」,文化中心廣場不再只是一個表演的場地而已,同時也是人與環境的對話與思索。

拆去的牆垣,只是去除鐵製欄柵,牆裡牆外可自由出入,也一掃以往公家「衙門」的森嚴肅穆,而當年文化中心的建築設計者王昭藩將中國建築中,具崇高王公貴族氣質的「石鼓」仍然留下,文化中心展覽組組長謝貴文說:「當初王昭藩建築師提及石鼓的原設計是想從中透出光亮,兼有庭園照明之用」,後來在藝術大道改建工程上,文化中心將這個理念還原了。

文化中心靠近五福路上的石鼓,邀請了中華藝校的同學作畫,以往只做「門鎮」用的石鼓,竟然成了「石鼓藝術燈箱」,謝貴文強調,原始的設計中就有「石鼓燈箱」的構想,絕非抄襲城市光廊。

而所謂「市民藝術大道」指的是「馬賽克地畫」部份,躺臥在地上的馬賽克畫,是結合了高雄市的國小學生,以十八萬片馬賽克拼貼而成,比起往年彩繪大地的絢麗,有過之而無不及,內容包羅了高雄市的旗津燈塔、左營春秋閣、全國最高的八十五層大樓、愛河畔歷史悠久的聖母玫瑰堂、氣勢宏偉的高雄港、自然瑰寶柴山公園、高雄市花木棉花,勾勒出小朋友對高雄的想像。

文化中心的五福路大門外,每到夕陽西下就見成群的鴿子前來佇足,在大門畔原本是用來升旗用的旗桿,搖身一變,成了有光有影有舞蹈有音樂的「風之舞旗桿」,在旗桿底下裝設有自動感應器,人一經過就響起樂聲,且利用空氣流動原理,帶動旗桿中的葉片,這些旗桿還有一個作用,就是時鐘喔!每個旗桿基座都有長短針的崁燈,據說這是全國唯一一座有時間的旗桿。

送走了夕陽,當夜色四起,旗桿下有藝術燈光座椅,椅背上還有一首首的新詩,可以利用這些光線在夜色中展讀,城市中的家具或公部門所提供的便利,可以從重新出發的「市民藝術大道」看到,其實民眾要的很簡單,貼心周到而已。