發布日期:2002-09-01更新日期:2002-09-01

【城市魅力方案一】水岸

生態復育寶地 內惟埤文化園區

文/陳素月

「火金姑叼位去?」是很多城市孩子的疑問及遺憾,今年8月,1萬8千隻一閃一閃亮晶晶的螢火蟲將在內惟埤文化園區大放光芒!

這樣令人期待的「輕羅小扇撲流螢」的童年樂趣,等內惟埤文化園區第三期工程完工後,不再只是詩句上令人羨慕的場景,而將是真實的生活記憶。

「螢火蟲培育生態區」位於內惟埤文化園區西北角,面積廣達7千平方公尺,今年4月開工以來,工程進度百分之7.5,已委由屏東科技大學進行螢火蟲復育工作,引進水生及陸生螢火蟲幼蟲復育,預定7月中旬即可完工,8月底將野放1萬8千隻的螢火蟲,成功之後,民眾可在夏、秋兩季分別看到不同種類的螢火蟲。類似的驚奇幾乎無處不在!

園區內的優質公廁也將引進新創意,如何掃除民眾對公廁又髒又臭的刻板印象,高雄市政府新工處可說是煞費心思,初步規劃將增設尿液檢驗及血壓檢測等簡易項目,讓民眾如廁之餘,也可順便了解自己的健康狀況,甚至還考慮大頭貼照相、按鈕就有音樂輕瀉而出的構想,真是令人雀躍得拭目以待。

而為了增加園區的休憩及親水功能,新工處也計劃興設親水戲水區,讓民眾與水更加親近,包括高低錯落,水深僅及足踝的淺水池,以及各種不同型式的噴泉、飛瀑、水霧及紅外線感應的動態戲水區,不定時不定點灑水,保證讓民眾歡笑連連,清涼又消暑。

另有配合遊客需要的親水路線及健康路線兩種不同規劃的親子推車遊園步道,還有貫穿全區外圍的慢跑步道,全長2千5百公尺,年底即可完工使用。

雖然三期工程尚在施工當中,但已完成一、二期工程的內惟埤文化園區,每逢傍晚及假期,早已遊人如織,儼然成為高雄市區民眾遊憩休閒、攜家帶眷逗留遊玩的新景點,大草原上時時可見到逐風遠颺的風箏,蜿蜒多變化的園道,處處可見儷影雙雙或親子同樂的畫面。去年底白鷺鷺乍現飛翔於園區內的人工湖,更讓民眾對於這個生態盎然、文化氣息濃郁的都市公園充滿期待。這些美麗的變化以最快的速度擄獲民眾的心,吸引民眾的眼。

內惟埤原是高雄市最大的埤塘濕地,在尚未開發成文化園區以前,與蓮池潭、菜公埤、愛河相連,一直是高雄市重要的灌溉蓄水埤塘之一,早期可由打狗港行舟至此,日治末期,許多原木船甚至由愛河運到此處,因此有許多原木蓄水池及木材加工廠在附近。

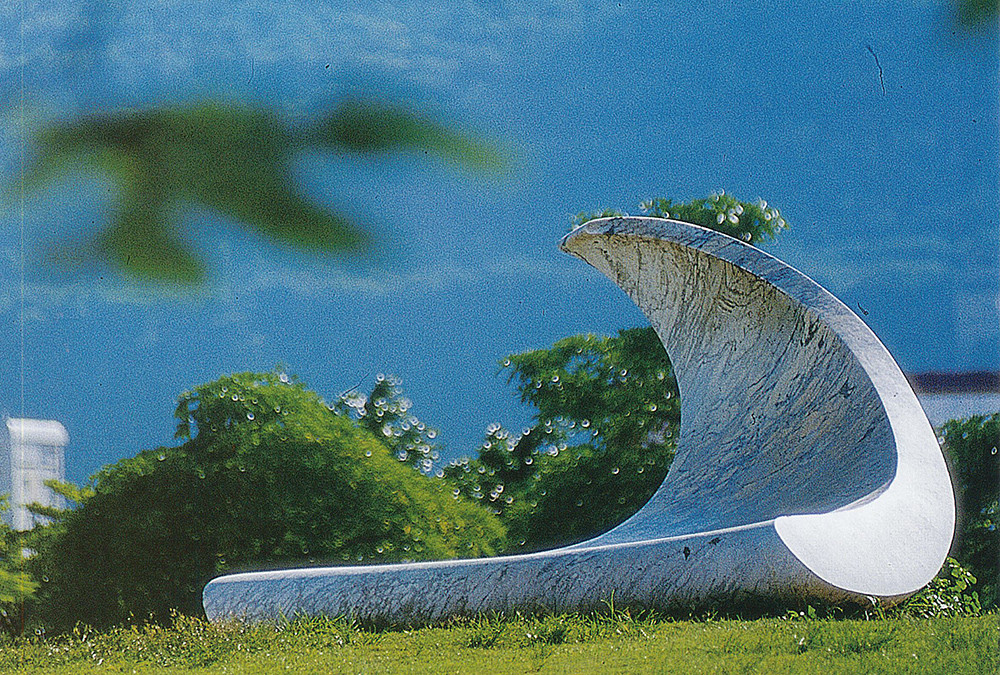

決定分三期開發為內惟埤文化園區後,總面積約40公頃,其中第一期面積約佔7公頃,當造型美侖美奐的美術館、美術廣場、迴廊及雕塑公園在1994年1月完工,並且於同年6月開館使用後,彷彿替一直被喻為「文化沙漠」的高雄市建構了一塊充滿藝文氣息的綠洲。

可惜,其餘用地因放閒置多時,曾經淪為廢棄物任意傾倒的天堂,高雄市政府多次耗費巨資及人力,花了1年多才將廢棄物清除完畢。

為避免廢棄物再次蹂躪這塊土地,佔地27公頃的第二期工程隨即展開,1999年9月完工使用後,讓內惟埤文化園區更加多采多姿,展現更豐富的風貌,最讓民眾樂不思返的是面積廣達3.2公頃的人工湖,水源引自臨近的蓮池潭,另外有沼澤濕地,保留瀕臨絕種、已有50多年歷史的雜交柳,人工湖中則有高度12公尺的假山,湖岸除了設置休憩點,也遍植荷花,加上小溪、環湖人行步道、觀景台、廣場、水深只有30公分的親水空間,成為民眾一再造訪的後花園。

市府更計畫在園區裡面設立密林區,提供鳥類及動物築巢、睡眠、繁殖的隱密場所,仿照天然林,以多層次喬木、灌木混種造林,地面則高低變化混種荊棘植物於四周,任由落葉飄落,避免人類接近干擾。

在綠樹尚未密織成蔭前,園區內茵茵綠草及爭奇鬥妍、百花綻放的美麗,已先讓人驚艷。隨著四季而開的不同草花,沿著湖畔花團錦簇的盛開,漫步其中,猶如置身花海。

這就是令高雄人徜徉千遍也不厭倦的內惟埤文化園區!