發布日期:2025-04-01更新日期:2025-04-01

【202504打狗記事】

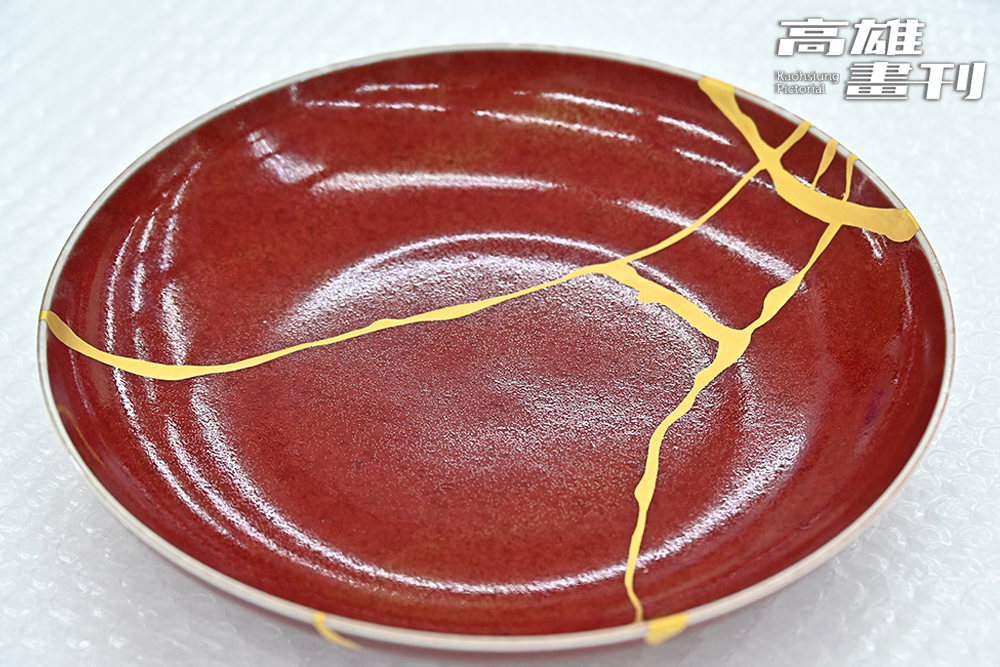

殘缺中重生 金繕鋦瓷修復工藝

老一輩的人也許還記得,「鋦碗兒」匠人背著扁擔,挨家挨戶修補破損陶瓷器皿的身影。60年代以前物資匱乏,人們對家中一杯一盤都相當愛護,不慎破損也要收拾好碎片,待「鋦瓷」匠人修復。「鋦瓷」、「金繕」皆為陶瓷器物的修繕工法,在現今陶瓷器大量生產的時代,修復陶瓷器物、挽救珍貴古件或蘊含感情的器物,已從節儉所需轉為情感的寄託。在每一個碎片鋦上珍惜,在每一道裂痕描繪象徵破碎與重生的金線。

源於愛物惜物的工藝

金繕和鋦瓷這兩項陶瓷修復工藝皆源於對器物的珍視,在不同的文化背景中各自發展出獨特樣貌。

鋦瓷的歷史可追溯至史前時代,人們在陶器上鑽洞,以草繩、樹釘、鐵釘固定破損處。到了中國明、清時期,此技法盛行,對當時的百姓而言,陶瓷器皿的價格不算便宜,鋦瓷提供一條經濟實惠之道,優秀的匠人能用最少的鐵片釘,以最低成本恢復器物的使用功能。而在王公貴族圈子裡,匠人們則使用金、銀等貴金屬為材,以浮雲、花朵、蝙蝠等圖樣取代簡單的金屬片,變成器皿上寓意吉祥的精緻裝飾,華美鋦釘是主人家的炫耀,也是鋦瓷匠人的炫技場。

中國陶瓷質地緻密、剛性高,以釘加固不易粉碎,鋦瓷因此流行於常民生活中。日本陶瓷多孔疏鬆,鋦釘易破壞本體,熟悉漆器技術的日本人自然發展出以生漆為粘合劑的修復方式。

飲茶文化盛行的室町時代(約15至16世紀),以漆修繕的技法普遍運用於茶道具,並結合蒔繪技術飾以金、銀或錫粉,器物上的自然裂痕表現侘寂之美(Wabi-Sabi),形成今日「金継ぎ(金繕)」工藝的雛形。江戶時代(17世紀)的陶藝大師本阿彌光悅進一步提升金繕工藝的藝術層次,他利用金漆修補自己燒製的茶碗作品,將裂痕化為一道絕美風景。

美感升級的器物重生術

現代社會陶瓷器物美價廉,金繕與鋦瓷技藝逐漸消逝在歷史的洪流中,正修科技大學文物修護研究中心的陶瓷修復師賴文進卻逆流而行,為著濃厚興趣,投入金繕鋦瓷的修復及教學,破損的器物以新姿態重返生活,讓這兩項傳統工藝得以傳承延續。

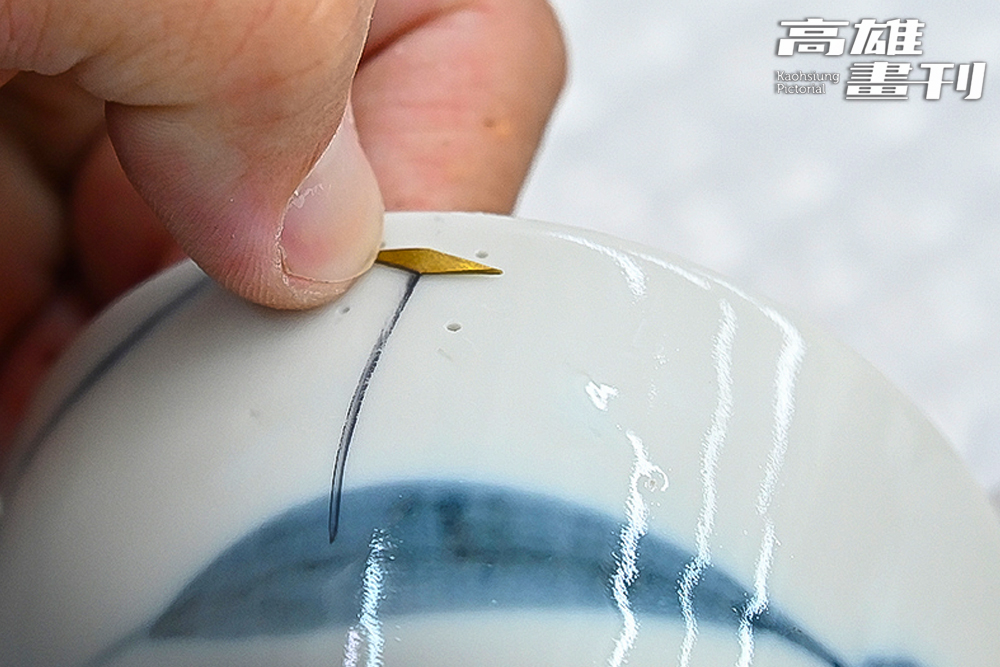

賴文進接觸金繕鋦瓷修復已近十年,他熟練地示範解說鋦瓷的步驟,首先,將黃銅片剪成大小合適的菱形,敲打整平並折出兩端曲角,做出如釘書針般的鋦釘。接著收攏陶瓷殘片拼出器型,於器壁外側鑽出不穿透的孔洞,將鋦釘仔細敲入小洞扣拉釘合,再塗上紫外線膠,避免使用時裂縫滲水。完成後,以細砂紙小心翼翼地打磨,使鋦釘表面圓潤光滑。賴文進說明:「鋦瓷可視為金工工藝的應用。」鋦釘除了有固定功能,也具裝飾效果,可將最喜歡的元素加在最珍愛的物件上,以匠心獨具的創意賦予器皿嶄新面貌。

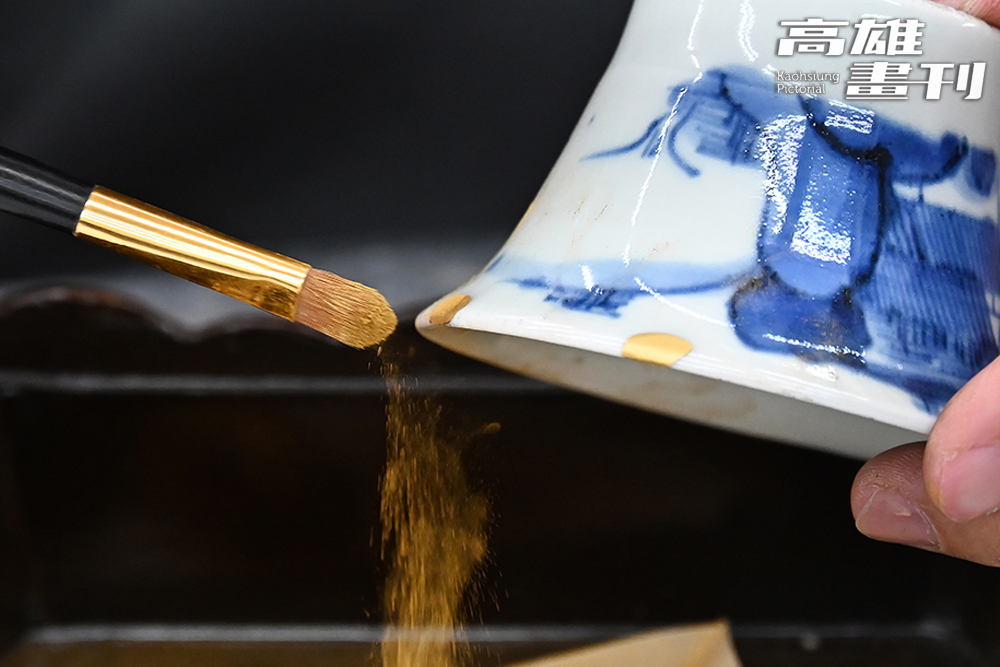

金繕則為漆器技法的延伸,生漆是修復的關鍵材料。首先,需清理破裂面碎屑,塗上一層薄薄的生漆固胎,接著將水混合低筋麵粉和生漆,調製出具黏性的「麥漆」黏合裂縫。此時,可針對缺損處進行填補,使用苧麻粉或木屑粉混合麥漆,攪拌至黏土狀,捏塑填補較大缺角,砥粉、黃土粉調和生漆,則應用於細部填補。器物成形後,細心清理表面多餘殘漆,以膠帶固定,等待約一週讓漆完全乾燥,才能進入下一步驟。生漆徹底乾燥後,以海綿砂紙、拋光粉進行細緻打磨,使表面平整光滑,接著描上弁柄漆,待漆面呈現略乾不粘手的狀態,便可按上金粉或金箔。

賴文進表示,從前沒有漆的高溫硬化技術,也沒有適用玻璃、瓷器表面的改性生漆,黏合的器物需放置一年,等待漆與空氣完全反應才能使用。即使現在有科技助攻,仍須在不同步驟等待漆自然陰乾,依舊相當耗時,他笑著說:「金繕師的心法就是做到忘記它(修復的器物)。」

接受無常 擁抱不完美

修復經驗豐富的賴文進認為:「學習金繕最難的是跨過心中那道坎,放下對完美的追求。」他回憶剛開始學習時,試圖將裂縫畫成工整的金線,總擺脫不了匠氣,後來懂得順應裂痕自然的姿態,勾勒出優美的殘缺,作品反而更受喜愛,他終於了解:「不追求完美,也許才是完美。」

金繕是創作型的修復,接受缺損瑕疵,才能蛻變新生,賴文進拿起一個以「呼繼」技法(金繕的一種技法)修復的杯子解釋,運用海漂玻璃為填補材料,讓平凡杯子變成複合媒材的藝術創作。更甚者,金繕可以擺脫原有功能,為器物創生,例如,在杯緣破損處黏合一個注水口,把杯子變成茶海。

賴文進每年持續在鳳山社區大學開課,教學推廣,期能讓更多人認識金繕與鋦瓷,他表示:「認識這項技藝的人越多,文化越能被延續和保存。歷史的累積不在於我們開創多少東西,而在於我們留下了多少。」他強調:「學習動手修復對自己有情感價值的物件,這件事更有意義。」

• 正修科技大學文物修護研究中心

地址:高雄市鳥松區澄清路840號綜合大樓7樓

電話:(07)735-8800#6304~6305